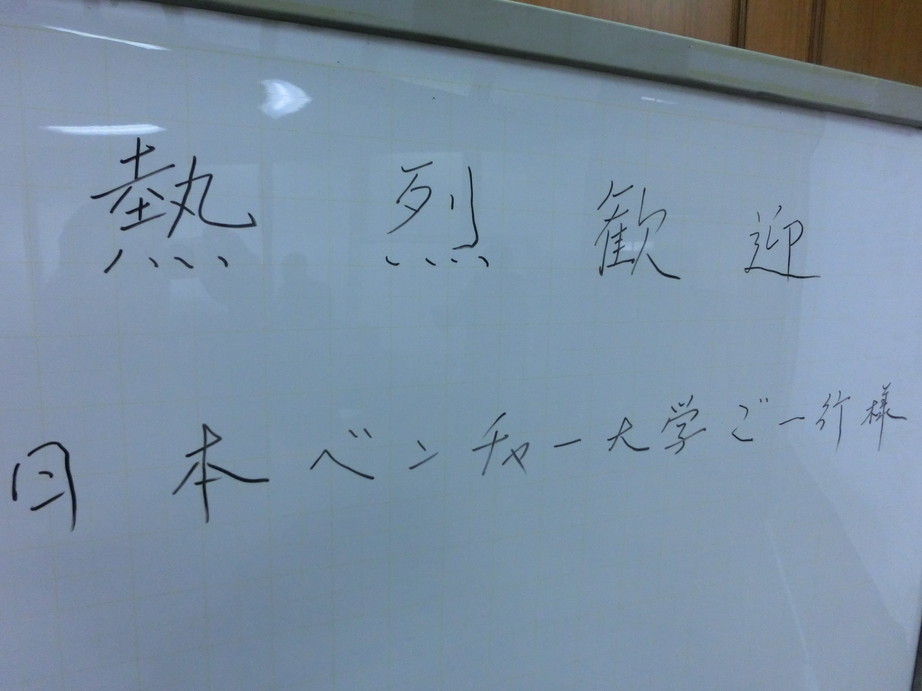

東京校の講義レポート

平成25年(2013)【12月9日(月)】 上海研修 4日目

2013/12/09

コメント (0)

●12月9日

●12月9日・高杉晋作のように

外泊渡橋。

かつて一方がイギリス領で、一方がアメリカ領だった。

それらを繋ぐ橋。

当時は中国人でさえ、渡る時に通行料が取られたという。

高杉晋作はその光景を見て危機感を覚え、日本を変えた。

私たちも上海での衝撃は大きかった。

来る前までにあった上海観は塗り替えられ、センスの良いプラスのイメージが大きくなった。

また何よりも計り知れないエネルギーを感じた。

今回感じた衝撃を日本に戻ってからの自分の原動力にしたい。

私も愛国心はある。

高杉晋作のように日本を変える一人になりたい。

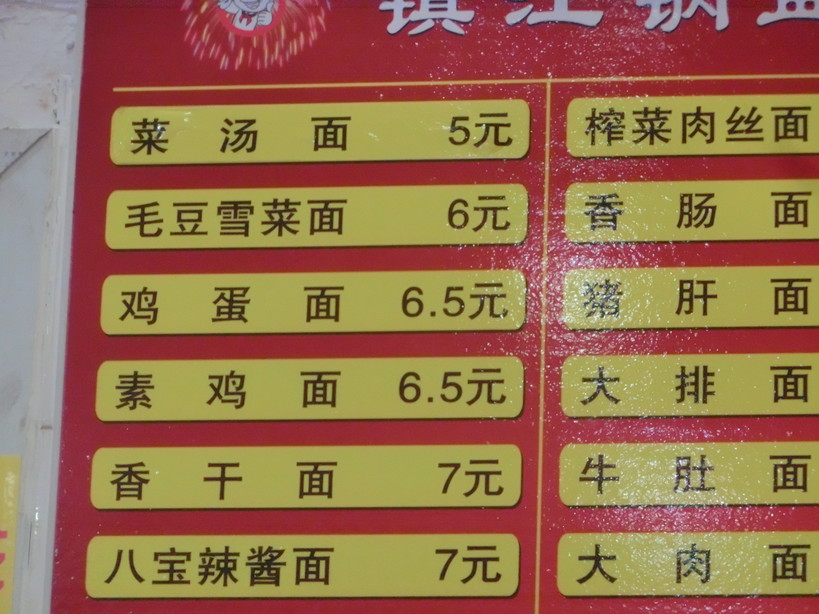

・本場ラーメン

今元さんが5元で食べられる美味しいラーメン屋を紹介してくださった。

確かにもの凄く美味しかった。

香辛料が入っていて、麺も異なっていたが、日本とは異なった魅力がある。

濃い醤油スープに平たい麺がよく絡まる。

中国大衆食堂では大きな楽しみを、充分体験できる。

・中国の労働

貴重な労働現場体験だった。

井上電気の上海支社で働く斎藤さんが案内してくださり、上海での労働の現実も

細かく教えてくださった。

中国には100人に一人のエリートがいて、高い給料を得られる。

日本と比べ、所得の差はかなり激しい。

それまでの町を見ていても感じられたが、貧富の差は労働者同士でも大きいと

いうことを学んだ。

このときは斎藤さんにバスで迎えに来ていただき、その中で質問会を開いてくださり、

現地の作業現場まで見せていただいた。

普通では恐らく味わえない経験だろう。

ご縁に感謝する。

・上海、最後の晩餐

井上電気さんに豪華な食事をご馳走していただいた。

丸テーブルに高級中華料理が次々運ばれてくるという、現実離れした体験に唖然。

お酒、料理、歓談。最後の夜を夢のような環境で過ごさせていただいた。

それもご縁に感謝。

私も将来、自分より年下の学生たちに普段味わえない体験をさせられる人間になる。

・アンコール、夜店街

合田さんに上海で夜な夜な開くという夜店街を案内していただいた。

深夜11時すぎ、通りに目を疑うほどの数のお店が立ち並び、それが毎日開かれるという。

お客さんが集まるのか不思議だったが、夜のお店で働く女性を中心に、確かに賑わっていた。

しかし、店の準備、寒い深夜での作業を考えるとかなり過酷で、このときも貧富の激しい現実を感じた。

美味しい食事のあとに異文化の特異な現実を体験できた時間だった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●井上電気、斎藤様

●井上電気、斎藤様中国で2010年から井上電気上海支店の責任者を務められている。

お忙しい中、時間をいただいて半日付き合っていただいた。

中国での、日本人の生活や丸鋼工場の見学をさせていただいた。

上海での、労働者への配慮や、

社員のモチベーション維持、給料のことや色々な苦労や事情など、

本来なら聞くことのできない、海外事情を詳しく教えていただき、

とても、刺激的な体験だった。

こういった縁を大切にし、よくしてくれることに、

とても感激を受け、日本に帰ったらもっと積極姿勢で努力して行きたいと感じた。

●夜の食事

井上電気さんに、お食事をご馳走してもらいました。

ここ最近は、5元や7元など庶民的なところで安く食事をしてきたので、

高級そうな場所での食事は緊張しましたが、とても美味しかったです。

特に、小籠包や豚の角煮は絶品で今までにないほど、美味しく感動しました。

こういった、場所でお食事をご馳走となり、

この度のご縁をとてもありがたいと感じ、いずれ少しずつでも返して行きたい、

返せる様になるよう努力することを決意しました。

●夜店

23時ごろから、少しずつ店の準備が始まり、

道の真ん中ごろまで、広がっていった。

もう夜中だというのに、ものすごい活気があり、エネルギーをもらえました。

各々が、色々な方法で商いをしており、

その呼び込みや売ろうとする食いつきがまた、すごかったです。

自身も営業をするとき、ここまでの粘りを見せて行動していかなければと感じました。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●四日目

●四日目・上海の博物館見学

上海の外灘にある博物館では、上海の植民地時代から現代までの歴史を写真付きで見ることができた。

中国は植民地化されてから一気に近代化したのではないかと西洋的ではあるものの、

立派な建築物が並ぶ写真を見ながら感じた。

その後第二次世界大戦があり、中国もやはり日本のように焼け野原と化していた。

その後の発展具合を顧みるに、本当に日本の経済発展は奇跡的だったのだなと改めて感じた。

日本にいたときにはなかなかピンとこなかったが、国外に出て見て日本を改めて知ることができた。

・外白渡橋

外灘にかかる外白渡橋という橋を見た。

これは植民地時代にイギリス領とアメリカ領を繋いでいた橋だそうだ。

昔は中国人がここを渡るためにお金を払わなければならなかったそうで、

高杉晋作は当時その光景を見てこのままでは日本も同じになると感じ、

攘夷論から開国論へ転換したとのことだ。

確かに衝撃的な光景だったと思うが、そこから日本も同じになってしまうという

危機感を持てた気付き力と、そのためにどうすればいいのかを

冷静に考えられる頭脳はすごい。

予知のような未来予測は私にはまだまだ全然できない。

しかし今後勉強し、気付き力と知識を増やし、高杉のようになれるよう努力する。

・丸興工業さんの工場見学

井上電気の斉藤さんに案 内していただき、井上電気さんのお得意先である

丸興工業さんの工場見学をさせていただいた。

車やヒーターなどの基盤を作られているということで、4月からの仕事に大いに

関係する部分であるため、見学できて良かった。

中では基盤のカットの仕方などの技術的なお話から、従業員のモチベーションを

高めるためにはお金が一番で、

そのほかにコミュニケーションを密に取ること、時間外労働を少なすぎず多すぎずの

適度なラインですることといった人材管理的なお話、

上海では時間外労働は給与が二倍となり、祝日には三倍になるなど文化的なお話などもしていただいた。

工場の中には6sという、トヨタの5sに工場独自と思われる「習慣」を足したものを掲げられていた。

実際工場内部は綺麗で、案内をしてくださった方も気配りがとても出来ている方だった。

5sのような日本の文化は海外でも通じるのだなと嬉しく思った。

日本の誇るこの文化、調べて身につける。

・ご馳走になる

井上電気さんの計らいで夕食をご馳走していただく。

高級そうな料理が次々と並べられていき、とてもありがたかった。

これだけ良くしていただくのは期待されているからだ。

今の自分には恩返しする力はない。

ベンチャー大學で経済の仕組みや常識、志について学び、将来社会へ向けて

還元することこそが恩返しになるだろう。

ベンチャー大學の関連企業さんの期待を感じ、うかうかしていられないと改めて気 を引き締めた。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●4日目

●4日目 ・外灘見学

外灘にある博物館では

上海がどのように栄えたか

金融の面や明治から現代までの時代の変遷を見ながら

学ぶことができた。

ここでは日本語の案内が一切なくわからないところが多かったが

英語の案内で読めた「今の共産党には

偉大なリーダーが必要だ」という文章から

とても政治的な施設にも感じた。

それでも上海という地が

イギリスに租界地とされたというつらい出来事を逆にきっかけに、

金融の土地として、世界の経済都市として

発展したことを感じることができた。

またかつての租界時代の写真の中には

欧米の船の写真を見ることができたが

そういった様子を見て

西洋の力の強さと日本の危機を感じたという高杉晋作の

危機察知能力や偉大さも今元さんのお話しから感じることができた。

そのあとは昼の外灘の景色を見ながら移動し

外白渡橋という橋を見に行った。

そこはかつてアメリカとイギリスの租界地をつなぐように

かかっていた橋であり、中国人はそこを渡るのに

お金を支払わなくてはいけなかったという。

高杉晋作はその橋を見て

海外に支配されるということの恐怖を知ったそうだ。

こういった目線は海外をただ楽しく観光していては持てないだろう。

危機意識を持ち現場で学ぶということが

どれだけ大切なのかを感じることができる。

自分ならどうするか、自分の国が同じようになったらどうなるか、

そういった当事者意識を持つことが完成を鋭くするのだと感じた。

・工場見学(井上電気さん)

午後からは井上電気の斎藤さんという方に案内してもらい

上海に日系企業の工場を見学させていただいた。

移動の車中では斎藤さんに質問をさせていただいたが

日本との違いをいろいろと学ぶことができた。

中国においては残業などの時間外労働は

サービス残業などと違い

普段より高い賃金が支払われるため

喜ばれるということ、

従業員のモチベーションを保つ一番の秘訣は

ファイトマネーであるということなど

中国においてはまず第一にお金が重要になるようだ。

そのためより高い賃金の仕事があれば

すぐに転職することもあるとのことで

日本よりも合理的であると感じた。

その後今回お世話になる丸興工業さんの工場に到着し

工場見学を含めて様々なお話を聴くことができたが

そこでお話ししてくださった現地の従業員の方の

日本語のうまさに驚いた。

工場の設備などについて説明してくださったが

難しい日本語も普通に使える人だった。

後々斎藤さんにも説明していただいたが

そういった人は中国におけるトップ10%の人であり

そのため中国においてビジネスをする際には

自分より優秀な人間が相手であるということを自覚し

仕事をしていくことが大切だそうだ。

・懇親会

井上電気さんのご招待でお店に来た。

まさに中国の高級料理というイメージそのもののお店で

回転テーブルやお店の飾りがすごく、

リビアスさんの時とはまた一味違った良いお店で

またもや期待に胸が膨らむ。

料理も角煮や小龍包など

まさに中国という感じでとてもおいしく

中にはもとの食材が何かはわからないが

とてもおいしいものがあり

老酒やビールなどのお酒もおいしく感動した。

安いお店の料理も上海の一般人の生活をおいしく感じることができたが

こういった高級な中華を味わうことができたのも

中国という国について感じる上でありがたいことだった。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

平成25年(2013)【12月8日(日)】 上海研修 3日目

2013/12/08

コメント (0)

●12月8日

●12月8日・七宝での詩作

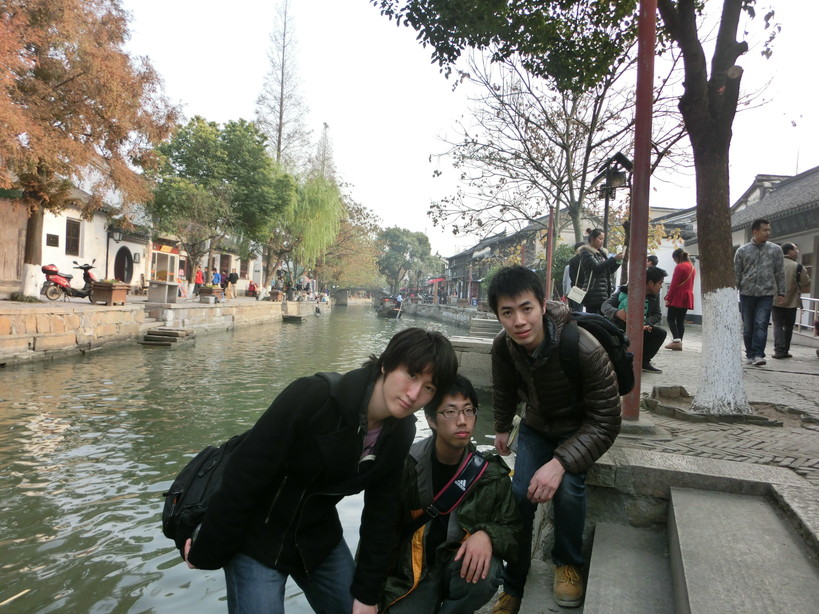

七宝は豫園と同じく観光地かした場所だったが、水辺は中国の歴史的な

建物が並ぶ風景の美しいところだった。

中心通りは人がぎっしりとひしめいていたが、少し外れると、景色もみられる、

川へと下る階段があった。

そこで田中さんの提案で、私の普段やっている詩作を全員で実践。

数分後に発表し合った。

川からの風景は古き良き中国そのもので、それまで見てきた進化の勢いの

上海とは正反対の光景。

隣には煙草を吸った若い青年がいて、個人と国としての中国の未来を想像できた、

奥行きのある創作体験になった。

まだ完成していないが、できた作品は次回の発表の機会で公表したい。

・静安寺

今回尋ねた場所で、一番の感情体験だった。

都会の中心に巨大な寺院が同居していて、日本の寺院とは異なった数々の風景が目に入る。

束になった線香を手に寺院、天に拝む人々、参拝も中国流。

大仏、壁画、建物などが日本と違って、大きないい意味でのカルチャーショックを受けた。

大仏は顔が大きく全体のバランスが独特だったが、表情が慈愛に満ちていて、

包まれるような体験だった。

おそらく写真で見るとこの素晴らしさは伝わらず、行こうという気も全く起きなかっただろう。

また壁画。

壁画自体が彫刻で、御来迎の図が本殿の壁一面に広がっていた。

これもこの場所に来なければ驚きが体験できなかっただろう。

日本とは違う文化との遭遇が次々と起こり、今までの常識がどんどん覆されていった。

このような、衝撃の体験をすることが海外に出る醍醐味だと思う。

心から、もっと様々な国に行ってみたいと思った。

・味千ラーメン

久々に懐かしい日本の味だった。

元々中国の食べ物であるラーメンという舞台で、日本の企業が中国を席巻する。

革命的なことだ。

日本の味千ラーメンも是非味わってみたい。

・魔都の夜景

まだ成長を繰り返す上海。

かつて様々な国がこの都市に入ってきたため魔都と言われたようだが、

外灘の夜景を見ていると大西社長が青年と呼んだ恐ろしい勢いの上海は、

また魔都という呼び名が当てはまるように思える。

木の枝のようになったり、踊る女性が映されたりと、日本では見られない枠を超えたビルの照明。

統一感の欠けたいびつなビルが乱立する様子は、上海の底知れないエナジーを体現しているように見えた。

国境、時間が交錯する上海という場所を集約した風景が見られた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●朱家角

●朱家角何千年前の水路と昔ながらの風景の家々があった。

特にすごかったのが、先祖代々やってきているのではないかと思う、

舟の上での魚売りだった。

それらを見ながら歩いていると、

タイムスリップした気分になり、

直に歴史を感じている気分になった。

ここでは、中国の軍人将棋のようなものを買った。

値引き出来なかった事を後で後悔した。おそらく原価の2倍ほどだと思う。

しかし、現地でこう言った体験をすることで、

実際の値段を少しずつ把握していくことが、

重要な体験だと感じた。

●租界

他所の国に取られた植民地のようなものだ。

高杉晋作が大量にある黒船の貿易をみて、今のままでは、

勝てないと感じ開国論に変わった、ということを今元さんに解説していただいた。

それまで鎖国派だった人が実際に

植民地になった場所を視察し、

考えを変えることが出来る。

それだけ、現地現場で感じるものは、

大きいものだと感じた。

●銀行口座

上海での口座を持っていると、両替時に

手数料が安くなり、ネットでも使えて便利だと聞いたので、

職員の方に聞きながら作ってみた。

難しいかなと思っていたが、

案ずるより産むが易しで

意外にも簡単に、ほんの20分ほどで作ることができた。

こうしたことから、実際にやってみることで

経験となり、

次何かやる時のハードルも少し低くなり、

実体験として人にも話せるようになるので、

現地現場での行動は本当に大切なことだと感じた。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●三日目

●三日目この日は自由行動だった。

行きたい場所を発表し、班ごとにそこへ向かう形式をとった。

自分は朱家角というところへいくことにした。

電車に乗ってバスに乗って一本で行けると言う単純なコースだったのだが、

バスの場所で迷ってしまった。

道行く人に聞くが、言葉が分からずメモに書いていただくも、

何について書かれているのかよく分からないありさまだった。

ジェスチャーを頼りに向かったが、それでもバス停到着まで本来なら

20分もあればつきそうな場所に1時間半かけて行った。

雰囲気から何を言っているのか読みとる空気を読む力が足りないと痛感した。

中国の方はそんな私たちにも親切に丁寧に道を教えてくださり、

尖閣問題や日本を嫌っているという話などあまりいい印象を抱けていなかった

中国の方への印象がガラッと変わった。

百聞は一見に如かず。実際に触れ合ってみることは大事だとつづく感じた。

バスに乗り朱家角へ到着した。

朱家角は水郷という街の真ん中に水路があり、そこを移動方法としたり

生活に使っていたりしたそうだ。

水郷の舟はゆったりと進めていた。

そんな朱家角で船上で魚を売っていた。

舟が二段構造となっていて、床下がいけすのようになっており、

そこで魚を住まわせ、頼まれたら生きたままさばいて売っていた。

正直目を疑ったが、それが文化なのかと納得した。

また、トウキビを絞っただけの100%ジュースを売っていたため購入した。

正直青臭くてあまり好きではなかったが、当時はこういうものが

おいしいと感じられたのかなと思った。

朱家角には古き文化が残っており、当時の雰囲気や状況を垣間見ることができ、

伝統を残すことの意義を感じられた。

・味千ラーメン

故郷熊本発祥の味千ラーメンを食べに行った。

背中に「感謝・ありがとう」という言葉を背負い接客をされていたが、

やはり中国で一番接客のよい店だった。

久しぶりに食べたが、熊本で食べた味がそのままでおいしかった。

チェーン店でどの場所でも本店と同じレベルのサービスを提供するということは

難しいと聞いたことがある。

そこにあるノウハウを知りたい。

調べてみる。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●3日目

●3日目・朱家角に向けて

この日は自由行動ということで

班に分かれて水郷を目指すことになった。

自分の班は牛島さん、高岸さん、今元さんとなり

朱家角という水郷を目的地として出発した。

まずバスでの移動となるため

そのバス停への行き方を確認することになるが

事前に調べた情報では「大世界」という駅、

ホテルにロビーでホテルの従業員に聴いてみると「人民広場」

とバス停への最寄駅が異なり、

従業員の方の情報を信じたのだが

後々「大世界」が正しいことに気づくことになる。

人民広場は歩いて行けるため歩いたのだが

そこに行く途中、大通りのにぎわいと豊かさ、

そしてそれと対照的な脇道の貧しさを垣間見ることもできた。

他にも立っているビルの形の不揃いな様子など

なかなか今までゆっくり見ることのできなかった

昼間の上海を見ることができた。

この後、さまざまな人にバス停の場所をきくのだが

無視されたり、言葉が通じなかったりもした。

しかし思った以上に優しい人も多いので

大まかな方向には進むことができた。

バス停についてからも

バスの人に「次のバスは何分後に出る?」と英語で

聞くと、社内で英語をしゃべれるを呼んでくれたり

言葉が通じない中でこそ感じる人の優しさがあり

とてもありがたいと感じた。

・水郷・朱家角に到着

朱家角では豫園の華やかな中国とは違うものの

昔ながらの雰囲気の中国を感じることができた。

観光者向けの商品も売っていれば

地元の人向けなのか

生の川魚などを道端で売っていたりもする。

川沿いの道に出ると

船を漕いでいたり、人がお店に並んでいたり

かつての水運が生活を支えた時代を

感じることができた。

チャーシューのようなものを食べたり

サトウキビをその場で絞ったジュースを飲んだりとしたが

日本よりも素材そのものな味であり

意外とおいしかった。

・味千ラーメン

外灘に戻り、味千ラーメンをみんなで食べたが

その日本らしい味に一安心する。

九州で生まれたお店であるにも関わらず上海に出店し

中国で一番人気のあるラーメンチェーンであるということは

とてもすごいことだと感じた。

日本的な味やサービスが

それだけラーメンの本場でも通用するのだと感じた。

背中にある「感謝、ありがとう」という言葉も

日本的な精神を感じ、

日本の企業が海外でも活躍していることに

強い喜びを感じることができた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

平成25年(2013)【12月7日(土)】 上海研修 2日目

2013/12/07

コメント (0)

●12月7日

●12月7日・大西社長講義

上海で大西社長のお話を聞けたことがとにかく意味が大きかったと思う。

社長ご自身の経営人生、上海からその他の国々への出店の話から歴史の話まで、

濃厚な一時間の講義で、その中には人生のヒントが多く散りばめられていた。

学んで、行動をし、それを続ける。

社長はその王道の成功原則をすることができたから、今があるのだろう。

自分が間違った方向に進んだときに教えてくれる人がいる環境を作る、というお話もあった。

夢、志のためにとにかく進むべきだが、素直さも大切にして、

自分の価値観にとらわれないことも大事だとも教えていただいた。

歴史を学ぶと、日本に誇りが持て、感謝力と謙虚さが身につくという。

240年もの内乱がない時代を作った、危機管理の天才だという

徳川家康のお話もしてくださり、

歴史を学んでそれを人生に生かしている例を学ぶことができた。

上海のお話の中では、「日本が熟年の国だとしたら、中国はまだ青年。

無鉄砲な国に感じるかもしれないが、それも悪いことではない。」とおっしゃっていた。

中国へと見方が少し変わるお話だった。

また、社長は上海での出店がなければ、今のリビアスはないともおっしゃっていた。

世界に飛び出して、経営を持続させ、それを会社自体にもプラスの効果とする。

そのようなことを実践されている方のお話を近くで聞けるとは、幸福なことだと実感した。

・豫園、初めての交渉体験

豫園は観光スポットではあったが、数多くの店やお客さんがひしめきあっていた、

中国らしい建物が立ち並ぶ美しいところだった。

チームで行動したが、数多くの客引きに遭遇した。

偽物のブランド品を売っていて、それを法外な値段で提示する。

しかし値段交渉によってその価格がときには10分の1ほどにまで下がる。

元値はそれ以下ということなのだろう。

日本では味わえない、中国の文化ののようになっている。

豫園の前に寄ったデパートで値段交渉が体験できる場所があったが、

私は安いDVDなどを見ていたため、交渉はこのときが初体験。

こちらが少し反応を見せるとずっと付いてきて、興味があるというと

ブランド品が並ぶ奥の空間への連れていかれる。

そこまでの移動時間も長かったが、それでも相手は何度も振り返りは言葉をかけられ、

ついて来させる技術は高いと思った。

移動中に裏路地を通ることができた。

華やかな表とは正反対の貧しい生活の様子が伺え、少し裏に入っただけでまるで別世界のようだった。

私は400元で提示されたロレックス(ではないだろうが)の時計を50元で購入。

まだ動いているが、壊れるのは時間の問題だという。

相手が無理だと言ったら離れる。するとまだ付いてくる。

本当に10分の1の値段になった。

興味本位と思い出で買ってしまったが、その資金は何に使われるのだろう。

少し後悔した気持ちになった。

・火鍋

中国の高級店初体験。

大西社長は私たちのテーブルまで来てお酒を注いでくださり、

また途中お酒を飲みながらお話を聞かせてくださった。

お酒の席でも私たちにとても良くしてくださった。

また今元さんよりそのような席でのマナー、気配りも教えていただいた。

お店自体は日本の料理屋にはない雰囲気だった。

異国の価値観を経験。

社長の海外展開のお話と合わせて、大いに勉強になった。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●上海リビアス 大西社長の講義

●上海リビアス 大西社長の講義大西社長の行動には信念がある、

そう感じました。

二十歳でアメリカで行き、

海外で、店を持ちたいと思うだけなら誰でもする。

だが実際に行動している姿を見て、

自分もこのぐらいの目標、

行動力をもって動かなければならないと感じた。

また、今の中国の美容店では、

日本人と中国人では、予約が日本人に偏るようなので

これから、何十と店舗を出すために、

日本人のいない、中国人だけの日本式美容院を、

作るという計画もとても面白く、刺激的だった。

自分もこんな風にやりたいことを見つけ、

人や世の中に影響を与えることが事業家になるには

どうすれば良いかを、これからも考え続けます。

●預園

路地のところで、どこまでも追いかけて、

値段交渉して、どうだ?どうだ?と言ってくる。

どこまでも追いかけてくるその、

商売根性がとても、面白く刺激的だった。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●二日目

●二日目・朝食

朝食はバイキング形式で、食堂のようなレストランに集まってとった。

テーブルにビニールが貼ってあった。

何故かなど考えず普通に食事をしていたが、

食後の片づけかたがウェイターさんがそのビニールの上に生ごみを出して

食器を片づけた後に包んで持っていくというものだった。

常識の違う海外に来たのだなと強く印象に残ることであった。

そして効率を考えるならば確かに効率的で、思いもよらなかった発想に驚いた。

たまに言われる海外は刺激的で面白いという言葉に納得した。

新たな発想のチャンスはそこらへんに転がっていそうだ。

・リビアスさんへ移動

リビアスさんではまず掃除をさせていただいた。

お世話になるところにお礼の気持ちを込めて雑巾がけしたが、理美容店だけあり、

小さな髪の毛が多く落ちていた。

正直見た目綺麗だったため掃除のしがいもないなと思っていたので、ぱっとみて軽く

考えてしまったことを反省した。

綺麗に見えても、埃や切った細かい髪の毛は少しずつ溜まっており、

まめに掃除しなければすぐに汚れてしまうのだろう。

それなのに、国外店舗でもこれだけ綺麗な店内を保っておられるリビアスさんは本当にすごい。

日々の積み重ねの先に綺麗は作られていることを実感した。

・リビアスさんにて大西社長の講義

リビアスさんの大西社長に講義をしていただいた。

継続することの力を強く感じた。

大西社長流の出店の決め方は、自分がその土地に毎月行きたいと思えるかどうかで

決められているそうだ。

毎月必ず顔を出されているということで、海外の支店でもコミュニケーションは

密にとっておられるのだと知った。

サービス業だから毎月顔を出さなければと言われてたが、理美容業界が厳しい

昨今に海外出店できるほど発展されているのはこういったところが理由なのかなと感じた。

また、出店する前には入念に下調べをされていたそうで、当然ながら

勢いのみで出店されているわ けではない。

左脳的な状況分析と右脳的な感覚の双方を使っての決断をされていて、

自分は勢いのみで決めることが多いなと反省した。

買い物をするときに本当に必要なものか、買うタイミングは合っているかもっと安い店はないか考えるなど

もう少し論理的に、状況をみて判断する訓練をしていく。

歴史上の偉人で徳川家康を参考にされると言われていて、

歴史から学び、それを活用されておられるそうだ。

自分は歴史が面白いなと思い始めてきているが、まだまだ活用等はできていない。

何をして、その結果どうなったのかのいい教科書でもあるので、学んで面白いで終わらず、

どう活用できるかまで考えていく。

大西社長が本当にお忙しい中で歴史を学ばれているのは活用できるからだろう。

自分は飽きっぽい性格をしているので、歴史を学ぶだけではなく活用する段階まで行く。

そのためにも歴史の本をもっと読む。

・近くの商業施設

多くの店が入っている大型ショッピングモールのような場所へ入り、値引き交渉を経験してみた。

店内でキャッチの人が声をかけてきて、異様な雰囲気だった。

隠し部屋のような場所もあり、商品を値引きしてもらえないか交渉してみたが難しかった。

あまり低い金額を提示しすぎると追い出され、時には「バーカ」とまで言われた。

少し高めの金額を提示し、そこから少しずつ下げてみたり、時には帰るふりをしてみたりなどした。

日本で値引き交渉などしたことがなかったが、商品価値がどのくらいか考えながら

実際に値段をどのくらいにしてくれと言い、反応で妥当かどうか判断するという

仮説と検証をするのは楽しかったし勉強にもなった。

本当にダメな反応と粘ればいけそうな反応とがあり、嘘やごまかしは

リアクションで相手に伝わるものなのだなと実感した。

・孫文の記念館

孫文が実際に住んでいた屋敷を記念館としているところへ行った。

解説は読めなかったが、当時の写真等が残っており、実際に住んでいた家と

いうこともあって、雰囲気を感じることはできた。

孫文というと辛亥革命をなした人物くらいの知識しかないが、

日本とも関わり深い人ということでもっと調 べてみる。

この孫文の記念館のパンフレットは数カ国分あり、それだけ海外の人にも

知ってもらいたいのだなと感じた。

・豫園

豫園へ入り、露店を回りながら値引き交渉をした。

人がたくさんおり商品を歩きながら販売する人もいて、活気があった。

私と一緒に回っていた春山君は、商品を買った後に打っている人と勘違いされ

商品の値段を聞かれていた。

そして正直に買値を答えたところで値引きの交渉をされていた。

値引き交渉が当たり前なのだと改めて感じ、中国の勢いの源はこういった部分にあるのかなと感じた。

・懇親会

リビアスさんに招待していただき懇親会を開いていただいた。

そこで机の端に座り、中々動くことができないという理由で周りを見ずに

楽しんでしまった。

そこを今元さんに注意していただき、今元さんと大西社長の近く席を移動して

お酒をついだりしようと動き回ると、逆に落ち着いて座れと注意を受けた。

周りを見て、状況を判断しながら動く力がまだまだ足りない。

今後の飲み会では自分の今の身分、隣にだれが座っているかなどを

加味したうえで動くようにする。

大西社長の今後の海外展開の予定や今の海外情勢などのお話をお聞きし、

質問をする機会を与えられたが、頭が真っ白になり、ろくな質問ができなかった。

知識ももちろんだが、質問力をつけなければならない。

質問力の本を改めて読み返す。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●2日目

●2日目 ・大西社長講義

ホテルで朝食を食べ

前日の夜に合流した大阪校の方々と一緒に

株式会社リビアスさんの上海の支店に向かう。

到着してお店を見ると

他のお店に比べてとてもきれいで、

そういったところは日本的なきめ細かさなのかなと感じた。

店内の掃除を手伝わせていただいた後、大西社長の講義を受けた。

大西社長は20歳で初めての海外旅行を経験したそうだが

その時に海外でビジネスを行うことを決意されたそうだ。

大切なのはそういった「夢」と「現実的な行動」だとおっしゃっていた。

実際に出店する際に大切なこととしては、その国の事情を考え

日本の質が高いからと上から目線にならないことであったり、

社員のモチベーションを保つために

毎月その国を訪問したりと、

海外に店舗を持つことにおいては

国内とは違った配慮が必要なのだそうだ。

またそういったこともあり、

大西社長の出店する国の基準は

「毎月行きたいかどうか」という

意外と単純なものであることに驚いた。

しかしそれでも上海という場所のビジネス的な広がりに魅力を感じるという

経営者のセンスがその根底にはあるのだとお話を聴いて感じた。

お話は歴史の話にも広がり

とても面白いお話を聴くことができた。

大西社長は徳川家康を経営者としての参考にもしているようで

それは240年内乱が起こらなかったという危機管理力、

想像力に学ぶことがあるからだそうだ。

織田信長や豊臣秀吉のような天才でさえ

一瞬で終わってしまうような時代に

家康は薩長への警戒を怠らず、江戸への陸路の要所に

幕府の城を設置するなどの準備を怠らなかったそうだ。

また教育面で、「君主は絶対的」という考えのある朱子学を取り入れたことなど

反乱がおこらないような統治を行っていたそうだ。

こういった歴史を学ぶことがなぜ大切かというと

歴史観や国家観を持っていないと

世界では相手にされないのだそうだ。

海外で活躍するうえでの経営的なことや

人間的な部分で大切なことを学ぶことができた。

・買い物

昼食を終え、リビアスさんの近くで買い物を行った。

ただの買い物ではなく

いかに値引くかが

その交渉がとても面白かった。

店の前で声をかけられ

その人についていくと想像もできないような場所に隠し扉があり、

そこを抜けるとさらに鞄や時計、財布などの商品が並んでいた。

最初は300元とか言ってきたとしても

どんどん値引きをすると

100元まで下がっていった。

隠し扉の奥にはコピー商品の中でも

良いものがあるということなのだろうか、

値引いても正直高いと感じたが、

店の表にある商品は

300元から30元まで下げることもできた。

原価はいったいいくらなのかとても気になった。

・孫中山故居記念館

電車で移動し

孫文が晩年を過ごしたという

孫中山故居記念館に行った。

行って見て気づいたのは

説明文に日本語での訳がついていることだ。

展示にもあったようにかつて梅屋庄吉とも縁があり

日本にも来たことのある孫文だからこそなのではないかと感じた。

外にある銅像の前で多くの人が写真を撮っていたため

孫文が中国の人にとって人気があるのだと感じた。

・豫園

さらに移動し豫園につくと

まさにイメージしていた中国というような感じで

建物が並んでいて感動した。

暗くなってきたこともありライトアップされ、

その様子は圧巻だった。

ただここでの買い物でコピー商品の洗礼を受けることになる。

300元の時計を75元で買ってしまうが

それがすぐに壊れてしまった。

そういっただまされる経験も

大切だとは思うがやはり負けた気がした。

そのあとはお店を見て回るが

なぜだかすべてがコピー商品に見えて仕方がない。

だが建物を見たり店を外から見たりして

中国の空気を感じることができた。

・懇親会

リビアスの皆様に手配していただき

火鍋のお店に行った。

とても高級そうなお店で

10元で済ませた前日の食事とは

明らかな違いに期待に胸が膨らむ。

大西社長にも席に来ていただき

お話を聴くことができたが

まだまだ自分の質問力や

会話に入っていくタイミングが下手なことを感じた。

今元さんと大西社長がお話しされ、

講義でお話をいただいた歴史のことや

上海についてのビジネス的な魅力の話など

より具体的なことをお話しされていたのだが、

中に入ることができずただの聴衆にしかなれなかった。

知識や考えが追い付かずついて行けない部分があったため

今回上海に行ったことをきっかけに

海外への知識や考えも深めていかなくてはいけないと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●大西社長の講演

●大西社長の講演新規出店のための判断に「自分が月1回行きたいと思うこと」というのが意外だった。

私が新しくお店を出す場合、そこに出店して利益が出るのか、

ターゲットのお客様にご利用いただけるのかを考えてしまうと思う。

利益などの細かい左脳的な、理性的な部分ではなく右脳的な感性を大切にして出店し、

昔海外に行かれた時の感動を今も大切にしているからこそ、上海の店舗が成功

しているのではないだろうか。

だからこそ、他の理美容業界の企業が撤退しても続けられる熱意、

毎月行くことによる信頼に繋がってくる。

利益が出るからといった理性的判断では「こんなはずではなかった」

「こうだと思わなかった」といった考えが出てくると思う。

社会に出てから3年以内に仕事を辞めてしまう人は、きちんと調べなかった

というだけでなく、感性で仕事を決めていなかった場合が多いのではないかと思う。

感性で決めた軸に理性を合わせることが仕事に、人生に大きく影響していくことを学んだ。

●上海資料館

1900年ごろから急激に欧米風の建造物が増えたように感じる。

それまでは木造の建造物が大半を占めていた。

戦時中の写真は、何もない草原の中に五重塔が1つ建っているだけで

あったため、1900年ごろにも発展の兆しがあったように思う。

発展の下支えになっているのが銀行がいくつもできたことが大きい。

新しく銀行ができるたびに上海は発展していき、ビジネスをするうえで

中国は重要であると欧米諸国が思い始めた1990年ごろから急激に発展した。

90年ごろの上海は何もなかった。そこから上海環球金融中心や

東方明珠搭等ができたわけなのでものすごい発展のスピードである。

日本の高度経済成長期を思わせる。今現在も発展しているが、

この発展に付いていけず格差が生まれ、路頭に迷う人がでてきている。

2:6:2が比率として良く言われていいるが、中間層が少なく、

稼いでいる人と稼いでない人の差が歴然としており、1:1:8くらいのように感じた。

アメリカと違い、社会主義国であるため一気に上流階級に上り詰めるような

アメリカンドリームも考えづらい。この格差は手を打たないとさらに大きな問題になる。

●預園

非常に人が多く、外国人の観光客も多かった。ただ、観光客はあまり

路上にいる人からおもちゃを買っていなかったように思う。

露店の値切り交渉もあまりしていなかった。こういった露店や観光として

有名な場所のキャッチはある意味醍醐味としてあるはずなのだが、

全く見られなかったのは今でもわからない。他の場所で買う方が安いと

わかっているからだろうか。

わざとキャッチにつかまってみて、値切り交渉をしてみたが、

とにかく相手に買ってもらおうとする姿勢、熱意が半端ではなかった。

相手の値段に納得がいかなくてその場を去ると後ろから付いてくる。

そして再び値段交渉を開始するが、去るとまた付いてくる。

日本ではまず考えられないだろう。日本の商人もこの根性は見習う必要がある。

●周荘

周荘を中心に町が発展しており、預園のようにで店が多く並んでいた。

しかし、周荘の中は工芸品等が多く、外は食べ物やが多かった。

周荘の中は人が2人並んで通るのがやっとぐらいの道が多く、とても入り組んでいる。

地元の人たちもたくさん来ていた。伝統工芸品のお店だけでなく、

ジュースなども売っており観光地として楽しまれているのがよくわかった。

500年近く前の建物に当たり前のように住み、そこで商売をしているのは

よく考えればとてもすごいことだと思う。

From: 春山恭平@東京校5期生ダッシュ生(東京都出身・杏林大学4年)

------------------------------------------------------------------

平成25年(2013)【12月6日(金)】 上海研修 1日目

2013/12/06

コメント (0)

●12月6日

●12月6日・上海に着いて

ホテル最寄り駅から出た瞬間、スケールの大きさに衝撃を受けた。

空港からの地下鉄の中ではまだ上海に着いた実感はほとんどなかったが、

(車内の物乞いの男性以外は。リコーダーを吹いて、お金の箱を持って歩いていた)

駅を出たとき目に飛び込んできたビル群は、上海の表の活気を一瞬で感じさせてくれた。

そのままホテルへ。

三ツ星の割と綺麗なホテル。

駅からとても便利な場所にあった。

日本とは根本的に違う雰囲気に、心踊った移動時間だった。

・少し裏の空気を体験。

大衆食堂から出店、様々な中国飲食店、コンビニ、スーパーが立ち並び、

清潔でなく空気も良くないが、私生活の環境が味わえた充実した時間になった。

この日はまず安価な食事を味わおうということで、大衆食堂での晩御飯。

7元の一皿を頼む。

上海では本当に英語が通じない。

中国語がよくわからない私はジェスチャーと勢いで伝えるしかないのだが、

メニューが全くわからないのでまず最初の冒険へ。

「~米粉」という、面でも飯でもないものを頼んだら、焼きビーフンが出てきた。

中国で定番の醤油焼きそばがビーフンになったもので、それがなんとも美味な一品だった。

高級中華とは違うが、味がしっかりとついていて、本当に美味しい。

中華料理の大衆的な普遍さを体感できた機会となった。

この日はスーパー、コンビニなども散策。

お菓子、カップラーメンなども味わう。

9時半頃、大阪校のみんなと合流して就寝。

翌日のリビアスデーに備える。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●搭乗手続き

●搭乗手続き周りを見ていないと、はぐれたりしてしまう人が出てくる。

しっかり周りを見て、

いつも以上に、周りを注意をして

気遣いをして行かなければならない。

●ホテルに到着

ホテルに到着してから、

変圧プラグをつけたらブレーカーが落ちる

トラブルが起きた。

こう言った時に、どう行動するかで、

応用力、対応力をつけて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●初日

●初日・空港にて円を元に換金する

日本円を元に変えて両替する、というそれだけのために時間を使った。

日本円を渡して変えてもらうことはできたが、その後細かいお金に両替してもらうことに戸惑った。

言っていることを理解していただけず、また、相手の言葉も理解できず、言葉の壁を感じた。

言葉で伝えることを当たり前にしてきたが、初めて海外へ行き、言葉の大切さを感じた。

軽く使ってきた言葉も、もっと気をつけてみる。

また、言葉が通じなければ、相手の言いたいことをニュアンスや雰囲気で理解しなければならない。

自分は空気が読めないと言われるが、海外は雰囲気を読むための良い修行場だと感じた。

・電車まで道が分からず聞いたり表示を頼りに移動

無事に換金したのち、電車に乗るまでも手間取った。

人に聞いたりしていたがそんなときに地下鉄のマークが見えて、電車乗り場の場所を知ることができた。

このあと上海の街中でも地下鉄入口にメトロのMマークがあって分かりやすかった。

日本では普段意識していなかったが、マークは言葉が分からない人にとっては

飾りなどではなくとても大事なものなのだと知った。

こういうのも日本を出てみたから気付けたことだ。

・電車の中で物乞いの方がおられた

笛を吹いている人とお金を入れる筒を持っている二人組の物乞いの方が電車でおられた。

周りの人も興味がないという雰囲気で特別驚いた様子がなかったので、

これが日常風景なのだと衝撃を受けた。

・道路は車優先

中国では歩行者よりも車が優先で、車が来ないか注意を払いながら道路を渡る必要があるそうだ。

実際クラクションが日常的にあちこちで鳴らされ、車が迫ってきてひやりとする場面もあった。

日本人的な感覚からいえば非常識なのだけれど、上海では常識的な光景である。

初めひやりとした時に少し腹が立ったが、そののちに文化とは面白いなと思うと同時に

腹が立つ自分が小さく思えた。

・大衆食堂に入る

中国の一般の方が来るような大衆食堂へ入り、私は7元の焼きそばを食べた。

指さしで特別注文に困ることはなかったが、メニューの内容が分からず注文を頼むことはドキドキした。

結果焼きそばが出てきておいしかったのだが、7元と言えば日本円で100円ほど。

本当に安くて驚いた。

物価の違いを感じることができた。

・ホテルへチェックイン

ホテルへチェックインし、荷物を部屋へ置いた。

このホテルはロビーでWiFiがつながっていた。

日本からこのホテルまで電波がなかったため携帯が使えず、またロビー以外では

日本へ帰るまでネットにつなぐことができない状況となる。

そして連絡が取り合えないということで間に合わない場合には置いていくという注意を受ける。

それだけで不安を感じ、もちろん日本ではないからでもあるが、連絡を取り合えないという

状況がこれほどまでに怖いとは思わなかった。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日目

●1日目・成田空港

初めての海外、上海に向けて

12時の集合時間より早めに到着し

パスポートのコピーなどを行った。

学生と事務局と合流してからは

再度荷物の確認などもあり

改めてマスクや薬などの買い物を行ったが、

この際に学生の中で事務局に無断でトイレに

行ったものなどもおり、少々待ち時間ができてしまった。

集団行動での報連相の重要性を感じた。

入国手続きの際にはパスポートやチケットなど

たびたび出すものがあり、出しやすい鞄のポケットにしまったが

もっと鞄の中を整理しておいたほうがさらに良いと感じた。

パスポートを使うのが初めてのため、

空港にいる間もずっとそのポケットが気になって仕方なかった。

手荷物検査の際には他の学生の持ち物が引っかかり時間がかかったが

自分も正直荷物の中に通れるかどうか危ういものがあった。

検査の時にドキドキしていたが、そんな不確かなことをせずとも

あらかじめ確認しておけば不安も問題も起こらなかっただろう。

今思うと手続きやお土産に予想以上の時間がかかったが

やはり国内旅行と同じように考えてはいけないと感じた。

さまざまな不測の事態のことも考え、慎重に行動するためにも

準備や行動を早くしなくてはいけないと感じた。

・浦東国際空港

飛行機が浦東国際空港に到着すると

窓の外の霧の濃さに驚いた。

幻想的のようで怪しげでもある景色であったが

さらに驚いたのは空港の建物内に入ってもなお

霧がかっていることに驚いた。

そして霧の濃さだけでなくその臭いも慣れるまで時間がかかり

後々多少頭が痛くなったりもした。

空港からの移動の際には初めての海外にワクワクしてしまい

荷物やお土産の整理に手間取っている学生を置いて行ってしまい

注意を受けてしまった。

はしゃぐのは良いとしても周りのことをきちんと見て

集団行動しなくてはいけないと感じた。

入国手続きを終えると、生まれて初めての

円から元への換金を行った。

今元さん、田中さん、松本さんからお金を預かり

まとめて換金を行ったが

相手に日本語が通じるわけでもなく

英語になんとなく反応する形で

気づいたら元を渡されていた。

換金する前はドキドキしたて躊躇したが

やってみると意外とあっけないことに気づく。

・電車

元への換金を終え

案内板の電車のマークと矢印を見ながら

地下鉄に向けて歩く。

初めて元の使用となる電車のチケットの購入となるが

目的地の駅の名前が中国語なため

事前に教えていただいていた駅名と違うことに気づく。

日本にはない漢字が書かれていて

たとえ同じ漢字といえども国の違いを感じた。

お札を崩すために両替を窓口で行ったが

「エクスチェンジ」の一言で通じる空港という場所がいかに楽か、

後々上海の街に出てから気づくことになる。

チケットを購入し電車に乗ると

日本の電車に似ているようでもあるが、

中吊り広告はなかったり

お客さんの乗り降りの際の譲り合いがなかったり

いろいろな違いを感じた。

一番の驚きは、物乞いが電車内に現れたことだ。

しかもただお金を乞うだけでなく

二人組で前の一人がお金をせびり

後ろの一人が笛を奏でるというチーム戦を行っていたことだ。

別の日にはおそらくアーティストを目指している人なのであろうが

電車内でギターを演奏しライブを行っている人もいた。

これは日本にはないものだと感じた。

・南京東路

ホテルの最寄駅である南京東通に到着し

地下鉄から地上に出ると

電光板やネオンが光る上海の活気に驚いた。

歩行者天国のような通りだったが

路面電車のようなものが線路なしで走っていたが

それが人を引いてもおかしくないような勢いで走っていたりと、

初めての上海にふさわしい衝撃を受けた。

これから上海研修が始まるのだと

改めて感じた瞬間だった。

・ホテル

ホテルに到着すると、

想像していたよりきれいなホテルで落ち着くことができた。

ただ話で聞いていた通り、紙がないトイレや

あったとしても流してはトイレが詰まるため

横にゴミ箱が置いてあったりと

カルチャーショックを受けるところはやはりあった。

ホテルの人は英語が喋れるため

英語でコミュニケーションが取れたが

自分のつたない英語でも多少のコミュニケーションとなることは

とりあえずの安心とこれからの自信につながった。

・夜の上海

ホテルに入ったのが早かったため

夜の上海に出て晩御飯を食べに行った。

さまざまなお店があるが

店の表示を見ると10元でも十分食事ができるような

お店が多かった。

10元ということは大体160円だから驚きだ。

2班に分かれ、数あるお店の中で自分たちが選んだお店は

麺、飯などいろいろあるお店で

自分は素鳩面というような漢字で書かれているラーメンっぽいものを頼む。

日本では食べれないようなものを食べようとして

鳩の肉だと思って頼んでみたのだが

素鳩面が到着し見ると、どうやら肉ではないようだ。

食べてみると御揚げのような何かであったが

結局何かわからなかった。

次の旅行の時には中国語の辞書でも持って行ったほうが

いろいろ学びも多いかなと感じた。

ちなみに手に取った蓮華は汚れていて

少し落ち込んだ。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

平成25年(2013)【12月5日(木)】 HR(上海研修会議、映画学アウトプット、焼き芋会議)

2013/12/05

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼

9:10 松陰神社へ参拝

9:30 掃除

10:05 新聞アウトプット

11:05 昼休憩

12:25 上海研修 打ち合わせ

14:30 映画学アウトプット

14:50 焼き芋・戦略会議会議

14:30 終礼、解散

--------------------------------

●新聞アウトプット

今まで、わからないものは、

わからないなりに、と時間をかけて考えてきたが、

わかる人がいないものは、

さっと進め、次に進めた方がいいという、

意見を南出先輩よりいただいた。

たしかに、下手な考え休むに似たりとも、

いうので、これからは、そう言った方向性でも、

考えて進めていきます。

●上海会議

自身にとって有意義なものになるかどうかは、

事前の準備で決まるともいってもいい。

しかし、行く前から全てを想定しても、

実際に行った時に変わるかもしれないし、

行って見てわかることが必ずあるはずだと今までのことからもわかる。

ある程度を決めたのなら、

細かい事は実際にその場に行った時に決め、

行動すれば良いと感じた。

上海で感性を磨いて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:00 朝礼

9:10 松陰神社へ参拝

9:30 掃除

10:05 新聞アウトプット

11:05 昼休憩

12:25 上海研修 打ち合わせ

14:30 映画学アウトプット

14:50 焼き芋・戦略会議会議

14:30 終礼、解散

--------------------------------

●新聞アウトプット

今まで、わからないものは、

わからないなりに、と時間をかけて考えてきたが、

わかる人がいないものは、

さっと進め、次に進めた方がいいという、

意見を南出先輩よりいただいた。

たしかに、下手な考え休むに似たりとも、

いうので、これからは、そう言った方向性でも、

考えて進めていきます。

●上海会議

自身にとって有意義なものになるかどうかは、

事前の準備で決まるともいってもいい。

しかし、行く前から全てを想定しても、

実際に行った時に変わるかもしれないし、

行って見てわかることが必ずあるはずだと今までのことからもわかる。

ある程度を決めたのなら、

細かい事は実際にその場に行った時に決め、

行動すれば良いと感じた。

上海で感性を磨いて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●南出先輩より

この日の新聞アウトプットは実行生先輩方に総括をしていただいた。

そこで教わったのが、もっと多くの記事を扱うようにテンポを速めるということ。

いくら大きなテーマでも、詳しい人がいるならともかく、

少ない知識の者同士が長く話し合うより多くの記事に触れた方がよい。

確かにそのとおりだと思う。

これから毎日のこの時間をより有意義にしていくために、5期生で工夫していく。

●アウトプット第一の心得

先日の映画学の内容の振り返りを行い、今元さんにアウトプットのご指導をいただいた。

「アウトプットは、第一声が肝心」

結論をまず、持ってくることが第一の心得だと教えていただいた。

この日、私は感じたままにアウトプットしたが、これからはこの心掛けを一番に据えて行う。

●自信

自信とは「自分を信じる」と書く。

今回、先生は「今の自分で充分」とい思うことが大事だとおっしゃった。

自分はまだまだだと思うことが成長に繋がると思っていたので、

はじめは納得ができなかったが、聞いていると意味がよくわかった。

自分が不十分だと思っていると、今、勝負することができなくなってしまう。

今の自分でできることは沢山あって、それらに積極的に挑戦していくには

自分を信じることが大切だと教えてくださった。

もちろん成長するように努力することは大切だが、自信を持つことも忘れないようにする。

今回の講演で何かを成し遂げるために重要な考えをまた一つ、教えていただいた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●上海研修

いよいよ明日に迫った上海研修。

言葉についての準備が不十分だった。

どのような言葉を覚えておくべきか

もう少し勉強し少しでも使えるようにしなくてはいけない。

どこに行くにしてもジェスチャーだけでは限界があるだろうし

現地の人と少しでもコミュニケーションをすることも

やはり大事だろう。

少しでも言葉を覚えたり

コミュニケーションの取り方をまずは本から学んで

上海で試してみる。

●映画学振り返り

今回は清州会議についてアウトプットをしたが

映画の深い部分を今回はあまり見れていなかった。

後継者問題、領地配分など

いつの時代でもあり得る問題でありながら

清州会議という会議の場面にスポットを当てている映画だが

その奥にあるのは戦と同じ必死の戦いなのだと感じた。

どのような戦略を取るか、誰を後継者にするのが正当かなど

さまざまな策によってのちの自分の地位が変わり

戦と同じで命がけなのだと感じた。

今回映画を見る時、普通に楽しんでみてしまったが

楽しむ中にも学びや深いところまで考えるような

見方をしなくてはいけないと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

この日の新聞アウトプットは実行生先輩方に総括をしていただいた。

そこで教わったのが、もっと多くの記事を扱うようにテンポを速めるということ。

いくら大きなテーマでも、詳しい人がいるならともかく、

少ない知識の者同士が長く話し合うより多くの記事に触れた方がよい。

確かにそのとおりだと思う。

これから毎日のこの時間をより有意義にしていくために、5期生で工夫していく。

●アウトプット第一の心得

先日の映画学の内容の振り返りを行い、今元さんにアウトプットのご指導をいただいた。

「アウトプットは、第一声が肝心」

結論をまず、持ってくることが第一の心得だと教えていただいた。

この日、私は感じたままにアウトプットしたが、これからはこの心掛けを一番に据えて行う。

●自信

自信とは「自分を信じる」と書く。

今回、先生は「今の自分で充分」とい思うことが大事だとおっしゃった。

自分はまだまだだと思うことが成長に繋がると思っていたので、

はじめは納得ができなかったが、聞いていると意味がよくわかった。

自分が不十分だと思っていると、今、勝負することができなくなってしまう。

今の自分でできることは沢山あって、それらに積極的に挑戦していくには

自分を信じることが大切だと教えてくださった。

もちろん成長するように努力することは大切だが、自信を持つことも忘れないようにする。

今回の講演で何かを成し遂げるために重要な考えをまた一つ、教えていただいた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●上海研修

いよいよ明日に迫った上海研修。

言葉についての準備が不十分だった。

どのような言葉を覚えておくべきか

もう少し勉強し少しでも使えるようにしなくてはいけない。

どこに行くにしてもジェスチャーだけでは限界があるだろうし

現地の人と少しでもコミュニケーションをすることも

やはり大事だろう。

少しでも言葉を覚えたり

コミュニケーションの取り方をまずは本から学んで

上海で試してみる。

●映画学振り返り

今回は清州会議についてアウトプットをしたが

映画の深い部分を今回はあまり見れていなかった。

後継者問題、領地配分など

いつの時代でもあり得る問題でありながら

清州会議という会議の場面にスポットを当てている映画だが

その奥にあるのは戦と同じ必死の戦いなのだと感じた。

どのような戦略を取るか、誰を後継者にするのが正当かなど

さまざまな策によってのちの自分の地位が変わり

戦と同じで命がけなのだと感じた。

今回映画を見る時、普通に楽しんでみてしまったが

楽しむ中にも学びや深いところまで考えるような

見方をしなくてはいけないと感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●新聞アウトプット

南出さんより、一時間で2つくらいの記事しか議論しないのは

もったいないとのご指摘をいただいた。

よくわからずあーだこーだ言い合っても仕方がないとのことだ。

無理に議論を膨らませようとすると論点がわからなくなる。

今回からは無理に議論を引き伸ばさず、次々とやるようにする。

●ホームルーム

映画学のアウトプットや上海研修の準備などに当てられた。

映画学では、本質を見抜けておらず、浅いところしか読み取れていない。

当時の状況や、正確な史実ではどうだったのかなど学びが足りないと痛感した。

また、自分がこれからどうするかという面が抜けており、落としこめていない。

自分はこれからどうするかということも考えながら見るようにする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

南出さんより、一時間で2つくらいの記事しか議論しないのは

もったいないとのご指摘をいただいた。

よくわからずあーだこーだ言い合っても仕方がないとのことだ。

無理に議論を膨らませようとすると論点がわからなくなる。

今回からは無理に議論を引き伸ばさず、次々とやるようにする。

●ホームルーム

映画学のアウトプットや上海研修の準備などに当てられた。

映画学では、本質を見抜けておらず、浅いところしか読み取れていない。

当時の状況や、正確な史実ではどうだったのかなど学びが足りないと痛感した。

また、自分がこれからどうするかという面が抜けており、落としこめていない。

自分はこれからどうするかということも考えながら見るようにする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0