東京校の講義レポート

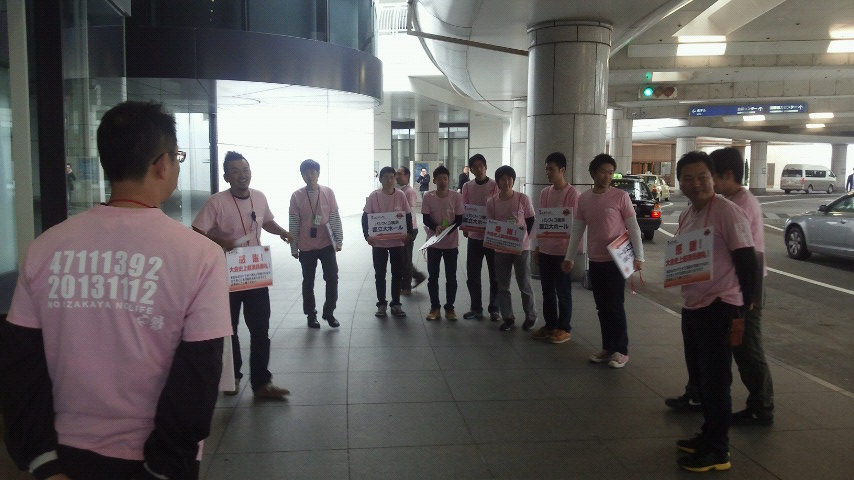

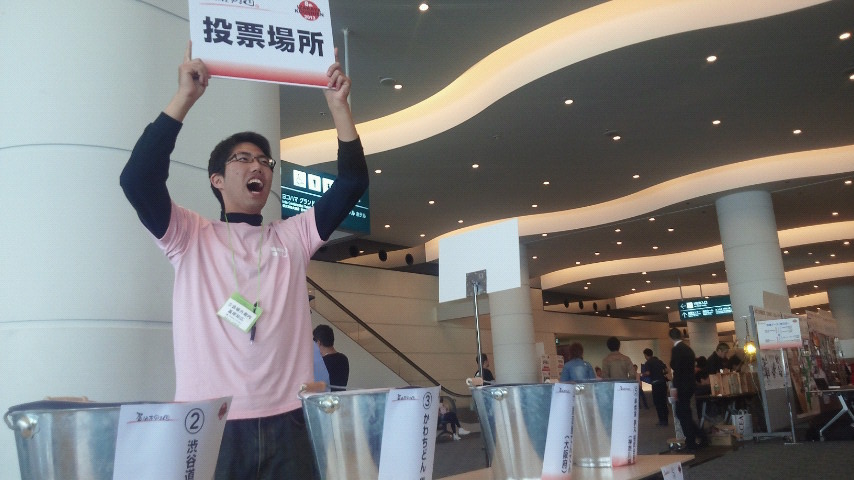

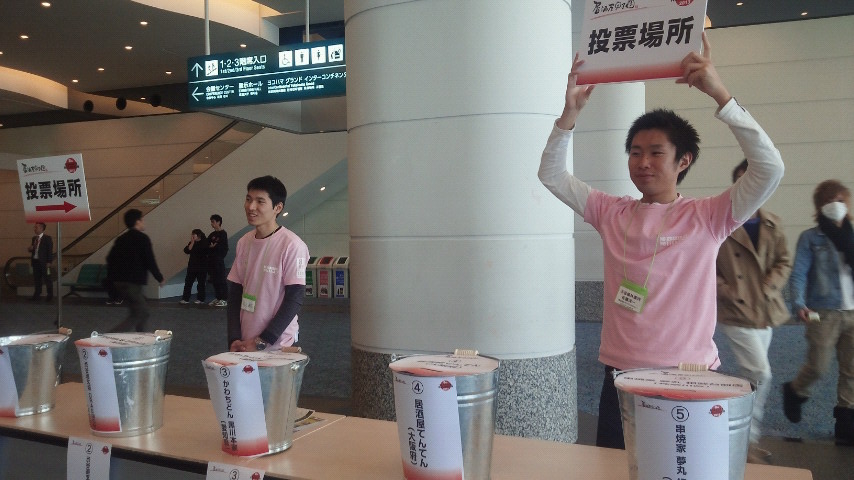

平成25年(2013)【11月12日(火)】 居酒屋甲子園決勝大会、スタッフ参加

2013/11/12 23:22:52

コメント (0)

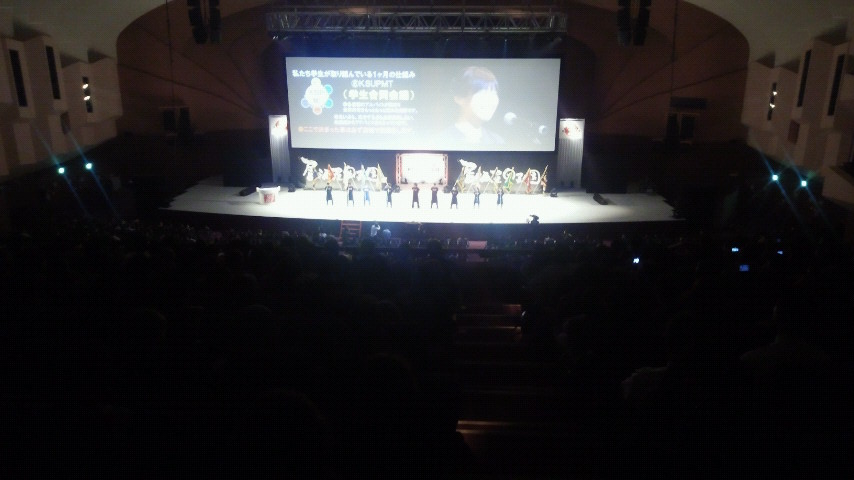

●居酒屋甲子園決勝大会

●居酒屋甲子園決勝大会運営のお手伝いをさせていただいた。

今日は決勝大会の本番で、参加者のプレゼンを見させていただいた。

発表そのものがインパクトが大きかった。

声の大きさ、トーンはもちろん、動きがオーバーと思うほど大きい。

一つ一つの動きをはっきりとすると自信があるように見えるし、見ていて楽しい。

そしてどのチームからもこちらが燃えるような熱が伝わってきた。

涙を流しながら自身の失敗、できていなかったこと、その時のマイナスな

考えもさらけ出して、自分の気付きを発表されていた。

自信の心を裸にして全てをぶつけることと、オーバーなくらいの動きを

することが大事だ。

自分はプレゼンの時、動きが中途半端だった。

店舗一つ一つの取り組みも地元と密着していたり、お客様の顔を覚えるための

仕組みがあったり、モチベーションを保つためアルバイト仕組みを考え、

行動していたりなど工夫を凝らしていた。

何にしても一人であれこれ決めるのではなく、気付きを共有して

よりよい方法を模索したり、問題点を共有して解決法を探ったりなど

共有することが大きな効果を生む第一歩なのかなと思った。

居酒屋甲子園を通して大きな熱を貰った。

この熱を保持したまま、成長させる点は全力で成長し、

残りのベン大生活を過ごしていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●居酒屋甲子園

●居酒屋甲子園場の空気、ポジティブなエネルギーで、自分が少し変われた気がした。

ベンチャー大學のお手伝いの仕事として会場の外案内をしたが、最初は恥で

大きな声が出せなかった。

しかしだんだんと人が集まってきて、居酒屋甲子園という雰囲気が出てくると、

自然と上手な振る舞いもできるようになった。

最後に来場者のお見送りをしたが、そのときも周りの環境の力で、

自分の思っていた以上の意欲や力が湧いてきた。

場の力は凄い。

このプラスのエネルギーはこれからの人生で活かさなければならないだろう。

この日の経験を忘れずに過ごす。

●プレゼン学

居酒屋甲子園のステージは、プレゼンのヒントの宝庫だった。

居酒屋甲子園のスピーチはわかりやすい内容で、ゆっくりなものがほとんどだった。

流暢にしゃべればいいというわけではない。

聞きやすいことが、単純に「伝わる」ことに繋がるのだと思う。

逆に聞こえなく、何を言っているのかわからないときは、すごく冷めてしまう。

また、感情的な表現で、上手に訴えかければそれに勝る手段はないと思った。

オーバーな振る舞いも必要だ。

今回学んだことを子ども新聞講義に活かす。

実際のプレゼンを観て、聴講者目線から感じることができたのが大きかった。

子ども向けの講義のために、今まで学んだこととも組み合わせながら、

最高の発表を作りあげる。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●会場外案内

●会場外案内自分達が最初に会うスタッフであり、

その出会い方遺憾で、

その人の一日が変わってくる。

今日チケットを買い電車やバスに乗り

来てくれた人が、最初から楽しんで

いただけるように、声を出した。

相手のことを考えるということは、

こう言ったことの積み重ねで、

自然にできるようになるのでは、

と感じた仕事だった。

●居酒屋甲子園

プレゼンのやり方、流れ、

特に、実際にプレゼンを聞いている人たちの

空気感が感じられ面白かったです。

いつも言われている、スラスラ言葉が

出てくることが成功するプレゼンではなく、

感情や身振り・手振り、

特に間が大切なのだと、

直接感じることができたことが、

大きな経験となりました。

●熱

決勝戦のプレゼンの影響か、

とてもみんなが生き生きとしていた。

自分たちは、あまり盛り上がる

ということがなかったので

このことには、びっくりした。

このように、普段から生き生きとした

表情や行動を主として行くよう、

みんなで頑張っていきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

平成25年(2013)【11月11日(月)】 居酒屋甲子園準備

2013/11/11

コメント (0)

-----------------------------------------

-----------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼・掃除

9:30 子ども新聞発表ミーティング

<大枠>

「世の中のことを知ろう

世界は毎日動いている」

・大森、佐藤・・・ヒット商品の変遷、問題の解決方法

・高岸、南出・・・お金の価値についてもの値段のつき方

・牛島、小林・・・宇宙技術を通しての国際とのつながり

クイズをやりながらの授業

13:15 みなとみらい駅到着

13:30 パシフィコ横浜に集合

14:00 居酒屋甲子園 朝礼

14:30 封入作業

16:00 案内場所の確認

18:15 終礼まで休憩

19:15 居酒屋甲子園 終礼

20:00 リハーサル見学

-----------------------------------------

●居酒屋甲子園準備

私は途中からだったため、全体ミーティング、エンディングの撮影、

理事長とのハイタッチ撮影の参加、舞台でのリハーサルの見学のみ

だったが、とても学ぶことができた。

全体ミーティングでの熱量は凄まじかった。「おはようございます!」と

元理事長が仰るたびに、さらに大きな声が帰ってくる。これが1回だけだと

単なる挨拶として終わっていた。3回行うことで掛け声に変えた。

居酒屋や体育会のスポーツであるが、それ以外ではあまりないように思う。

声を出して気持ちがよかった。元理事長が「自己満足感を感じる。

自分達が楽しむのも大切だ」と仰ったとき、自分自身を振り返ってみたが、

自分がどうするかを考えてしまい相手が何を望んでいるのかを

考えきれていないこと、for youの気持ちを強く持てていないと

ご指摘いただいたことを思い出した。

今回の居酒屋甲子園を通して、出展店舗だけでなく参加者全員のこの姿勢を見る。

ミーティングに参加していた人全員が1つになったと感じた。

エンディングの撮影、理事長とのハイタッチの撮影であってもみんな

テンションを下げない。朝から準備していることを感じさせないくらい

元気だった。それだけ今回の居酒屋甲子園が楽しみで、居酒屋で

働くのが楽しいのだと思う。世間一般では飲食業にポジティブな

イメージは少ない。だが、仕事に対する楽しさややりがいは一般的な

サラリーマンよりも大きいと感じながら仕事をしているのではないだろうか。

舞台の準備では、音楽のボリュームについて指示が多かった。

体がビリビリするほどのボリュームとそうでないとでは、迫力が異なる。

喜ぶところ、ハイタッチOKであること、仁王立ちにして拳は横と

いうところまで指示が出る。大の大人にここまでやってもらうように

指示する必要があるのかとも思うが、ここまでやってもらわないと

良いものにならないのだろう。細かいところに目が行き届かないと

イベント運営スタッフは務まらないことがわかった。

From: 春山恭平@東京校5期生ダッシュ生(東京都出身・杏林大学4年)

------------------------------------------------------------------

●居酒屋甲子園準備

●居酒屋甲子園準備居酒屋甲子園運営のお手伝いをさせていただいた。

翌日の本番を前に当日の流れの確認やチラシの封入作業をさせていただいた。

封入作業の時もより効率的により早くやるための方法を模索させる

ために競ってされていた。

後ろから突き動かされ私も自然とどうすればより早いか考え、

回りの人の工夫でよいと思えたものをマネできた。

やはり競うと工夫が自然と生まれてきて、早くしようと色々な方法がとられる。

何かをするとき誰かと勝手にでも競うということをしていく。

リハーサルも見させていただいた。

オープニングとエンディングを止めながらだったが、立ち位置や手の形、

手拍子のタイミングなども指示されていて、それに一人一人がすぐに

行動していて、みんなで良い大会にしようとしていることが伝わってきた。

一人一人のモチベーションが皆高ければ、集団でもここまでパッパと

動けるのかと驚いた。

モチベーションで動きというのはかなり変わる。モチベーションを

高く保ち、日々行動していく。

本番は声を張り上げ、目立つよう頑張る。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●一つのものを

●一つのものを午前中の限られた時間で子ども新聞講義の話し合いを行った。

前回の反省を活かして、話し合いの時間を決め、限られた時間を

上手に使えたと思う。

内容を作ることも大切だが、みんなで一つのものを形作っていく、

このプロセスに良い学びがあると思う。

日に日に有意義な場になっている。

やはり団結しないと素晴らしいものは生まれないと思う。

●居酒屋甲子園を創る

居酒屋とその従業員の、底なしの明るさとエネルギーに圧倒された。

私たちも朝礼などで大きな声を出しているが、正直、集まった

スタッフたちには及ばなかった。

気持ちが萎縮してしまうようなときもあった。

大声などは毎日の訓練、心がけ次第だ。

わたしたちもまだまだだとわかり、勉強になった。

特に、私たちを担当してくださったリーダーの志村さんは凄かった。

常に意欲溢れるパワーを発散していて、それが尽きることもなさそうだった。

恐らく逆境に立ち向かう力も強いのだろう。

明日、もっとお話をうかがう。

最後の終礼では、運営の方々の挨拶があったが、今回の出場者に対する、

前理事長の厳しい叱咤の言葉が印象に残った。

何としても素晴らしいイベントにしたいという、来場者に対して、

もちろん出場者にも向けられた、真剣な想いが伝わってきた。

全体を通して、熱く、厳しく、ユーモア溢れる素晴らしい空間だった。

貴重な体験ができた。

●リハーサル

初めてリハーサルというものを見たが、あれほどまで細かく段取りを

決めるものだとは思わなかった。

当日、本場の瞬間に上手くいくために、出場者への感情面での説明も怠らない。

現場を指示する監督のような方の行動が凄いと思った。

良い仕事の場が見られた。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●居酒屋甲子園準備

●居酒屋甲子園準備当たり前のことですが、

多くの人が集まる大会をやるためには、

当日のために、多くの人の準備や

努力が必要だということが、再確認できた。

多くの人が一緒に働いている中で、

スタッフの人は手弁当で

しかも、ほとんどの人が経営者とのことでした。

感謝と素直が大切だということと、

近くの人には言えない悩みでも、

居酒屋だからこそ、遠く店の人には、

悩みや相談ができ、そのことが

大切なのだと教えられた。

何をするにしても、仲良く

コミュニケーションをとっていく、

そのことが、物事を円滑に進め、

事業を成功させることに繋がる。

周りの人たちとのコミュニケーションを

重視して行動して行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

平成25年(2013)【11月9日(土)】 山近義幸の人間力道場

2013/11/09

コメント (0)

平成25年(2013)【11月8日(金)】 子ども向け新聞発表リハーサル

2013/11/08

コメント (0)

-----------------------------------------

-----------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:30 子供向け新聞発表自習

各班でリハーサルへ向けた詰めを行う

11:20 リハーサル

・フィードバック

12:20 昼休憩

13:30 午前中のフィードバックを受けて各班ブラッシュアップ

14:15 リハーサル

14:50 山近社長が到着

クリームブリュレアウトプット会

15:00 リハーサル続き

15:30 今元局長によるフィードバック

・3班通してのテーマが決まってないのではないか

・新聞をどの班も使っていない

・中身について

16:00 終礼、解散

-----------------------------------------

●子ども新聞発表準備

実際に発表をしてみると中身がぐちゃぐちゃで、無理やりなところ

などが多くあった。

原稿を考える時、結論だけ決めて他の構成などは特に流れを考えずに

なんとか結論へもっていこうということだけ考えて作っていた。

その過程で調査不足なところがあったり、推論で話してしまっている

ところが多くあった。

話す直前や話している最中にそのような点に多く気付いたし、

指摘していただいた。

やはり結論から流れを考え、原稿まで作って発表練習を実際にしてみないと

レベルアップはできない。

次のリハまでによりよいものを作り上げていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●新聞発表のミーティング

●新聞発表のミーティング一日、子供新聞発表のミーティングに時間を使った。

子供たちにいい影響、反応をしてもらうような内容がまだ全くできていない。

講義をするスタイルなどもまだまだだと思う。

今元さんのお話のような、惹きつける講義を、私たちしたい。

ただ何かを教えるような発表にはしたくないし、やはり今のベンチャー大學、

自分達の体験を活かすことが一番だと思った。

今回リハーサルも行ったが、最初、ただ台本を読むだけというようなことを

しようとしてしまった。

ご指摘を受けたように、確かにそれでは全く意味がない。

成長する。

今回の貴重な機会を大切な場にする。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

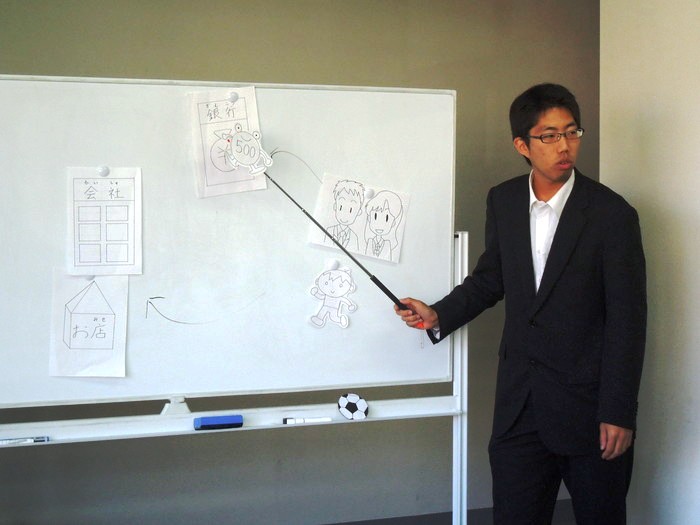

●投げかける

本日、私は初めての子ども新聞発表のリハーサルを行った。

各班がイラストや写真、動画を用いており、子どもたちが分かりやすい工夫がみられた。

しかし、一番肝心な、子どもたちに訴えたい部分が抜けていた。

これでは子どもたちには何も残らず、私たちの自己満足で終わってしまう。

そもそも新聞との関係性もなかった。

本番まではまだ時間があるので、リハーサルを何度も何度も繰り返していく。

今元さんにご指摘をいただいた中で、もっと投げかけろというものがあった。

一緒に学びましょうではなく、何か自発的に行動に移してもらえるように。

相手をその気にさせるには、簡単なことではない。

ましてや自由奔放な子どもをその気にさせるのは至難の業かもしれない。

しかし、今元さんの話を聞いていたら、何か出来そうな気がしてくる。

投げかけに必要なのは、熱意を持つことだと教えていただいた。

今一度、子どもに何を伝えたいのか、よく考える。

それがハマれば、熱意は勝手についてくるだろうと感じた。

From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身・桃山学院大学卒)

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【11月7日(木)】 セイコーまつり参加

2013/11/07

コメント (0)

RSS 2.0

RSS 2.0