東京校の講義レポート

平成25年(2013)【10月8日(火)】 事業創造/鳥越昇一郎先生 (マーケティングウィング鳥越事務所 代表)

2013/10/08

コメント (0)

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

10:00 新聞アウトプット

・中小企業、タイでの戦略

・ドコモ、不振の原因

10:30 講義「事業創造」①/鳥越昇一郎先生

・マーケティングについて

12:30 休憩

13:25 講義「事業創造」②

・お客様不満足のリスト化

・顧客価値づくりについて

・個人発表

16:15 終礼、解散

-----------------------------------------------

●局長より

お礼をする上で、誰が一番大事にしなければならないか?

お世話になった人より先に、まずその方を紹介してくれた人。

いつもお世話になっている人である。

その人がいなければ、そもそもの出会いもなかったわけで

きちんとお礼をしてくれなければ

誰も人を紹介してくれなくなる。

誰を先にお礼を伝え、報告すべきか?

きちんと考えなくては不義理になり

取り返しがつかなくなることもあるかもしれない。

義理、礼儀を忘れないようにする。

●事業創造の講義

5期生の事業創造が面白くない…ということで

改めてマーケティングの基礎からお話ししていただいた。

市場にはお客様と自社とライバルがいて

いかにお客様の不十分満足を解決できるかが大事になる。

ただそれだけでなくベン大生の場合、もっと元気で

無茶でも面白い事業創造が大事になる。

そのためにどのような居酒屋が面白いかという考えで

アイデアを出し合った。

ただ奇抜なだけでなく、組み合わせて新しくしたり

頭を柔軟にさせて発想するのはなかなか難しかった。

午後は学生それぞれの事業のお客様不十分に何があるのか、

その不十分に対する価値づくりとして何があるのか

というのを挙げていった。

その上で、いくつかの課題が自分の事業にも見つかったので

それを解決できるよう次の講義に臨みます。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●基本を忠実に

●基本を忠実に誰が一番重要か、優先順位を決め

事に当たらなければならない。

●新聞アウトプット

記事の説明、必要な場所は何処か、

考えて準備をしなければならない。

子どもに向ける時は、言葉だけではなく、

図を交えて、右脳を働かせる事を

意識して次に望みます!

●鳥越先生

毎日がマーケティング

お客様を作るために、満足度を増やし、

新たな市場を創る。

そのために必要なのが、情報を集めること、

ヒアリングをどんどん進めて行きます。

●事業創造

自分の事業は、少しはまとまってきたが、

マニュアルや不満足リストなど、

武器となるものが、少ない。

これから、どんどん進んで行くこととなると

感じているので、まずは古物商の許可を取り、

自治体に働きかけ、経験を積んでゆきます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●憧れ、尊敬

教える側は、うさんくささを出してはいけない。

わからないことを聞かれたら、むしろ聞き返した方がいい。

答えに詰まってはだめ。

子どもの言ったことにはちゃんと反応しなければならない。

一つの記事を説明するにも、その何倍もの知識を持って

いなければならない。

この日は今元局長と鳥越先生に子ども向け新聞アウトプットを

見ていただき、アドバイスをいただいた。

新聞記事など、必ず伝えなければならないこともある。

基本を教えていただいたことはありがたい。

何度もやっているが、頭で分っていても、まだ実践できていないことは多い。

これからも数をこなして、子どもから憧れの目で見られる大人になる。

●事業創造重大局面

変われるかどうかは今だと思う。

鳥越先生からマーケティングの基礎を改めて教えていただいて、

「不十分満足」のワークショップ、発表を行った。

前回、松本さんからご指摘を受けた、わくわくするような、面白い、いい意味で

ぶっ飛んだ事業を、まだ誰も作れていない。

私が今考えている酒場の事業は将来の夢には違いない。

しかし、最近はそれは自分のやりたい第一の志ではないと考えていた。

何が直近の第一の志か。

私には、今もう一つアイデアがある。

まだ案の段階で不十分だが、それを発展させることは私の作家への夢にも

繋がるし、面白い事業にできるかもしれない。

次は一新して、いずれは先輩たちをも凌ぐ事業を考える。

今まで、先輩方はお互いに影響し合って事業を高めていったという。

他の5期生にも同じ決意が見られたが、私も負けない。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・朝礼

自分の鞄持ちの報告などで順番の間違え、怠けたことから

不義理を行ってしまったことをご指摘いただいた。

人を紹介してくださった人が一番大事。

これを忘れないようにする。

・新聞アウトプット

新聞記事を一つ選び、子どもに教えるようにアウトプットした。

知らないことは誤魔化さず子どもに聞く、図などを使い

右脳で考えさせるなどが課題だ。

知ってはいたことだが知識として知っただけでは意味がない。

次回は実践して、一歩一歩改善する。

・鳥越先生の「事業創造」

鳥越先生に講義をしていただいた。

不十分満足を考えて書き出してみるとアイディアが浮かんだ。

そこから意見をいただいてみると、少ししっくりくるアイディアが出てきた。

書き出してみて、それについて意見をもらうこと。この形は結構良いなと

感じたので、今後他の件でも試してみる。

今回出せた事業創造は、まだまだ漠然としているので、ヒアリングなどで

詰めていき、事業の形を作っていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

平成25年(2013)【10月4日(金)】 飛び込み営業実践

2013/10/04

コメント (0)

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------●1日の流れ

9:00 朝礼、掃除

9:45 新聞アウトプット

伊勢神宮について(佐藤)

お金の使い方(高岸)

ベンチャー出資、シリコンバレー(井浪)

子どもの出生について(松本)

トクホ(小林)

abcマート(南出)

11:25 コピー機営業会議

11:45 三軒茶屋で営業開始

15:00 終了

15:15 アウトプット

井浪、高岸チーム

・飛び込み件数

25件

飲食、美容院系

・反応が良かった件数

0件

・私見

営業を展開して行く方法をもっと考えなければならない。

責任者が出てきてくれる様に工夫

南出、佐藤、大森チーム

・飛び込み件数

38件

雑居ビル

・反応が良かった件数

2件

学習塾

NPO法人

・私見

どれくらい、経費の削減になるか?

一目で分かるものがあれば良いのでは?

3人で行くと、学びもあるが効率が悪い。

16:15 終礼、解散

-----------------------------------------------

●実力

●実力新聞アウトプットは子どもに教えるというスタイルで行った。

体験して、先輩方の凄さが改めて身に沁みた。

南出さんはわかりやすく、よくまとまっていたし、井浪さんは

明るい雰囲気を作り出していて、ネタも面白かった。

特に松本さんは段違いに上手かった。

つかみ、わかりやすさ、落ち着き、内容。

まさにお手本のような教え方だった。

5期生、4期生、事務局と、実力の差がはっきりしたと思う。

ベン大経験の大きさが分かった。

先輩方を追いかけていく。

●飛び込み営業、チーム戦

私にとって飛び込む営業研修のチーム戦は初めてだった。

先輩のお手本が見られ、私の営業についてご指摘を

していただけるのは、大きい。

回りくどい言い回しなどの改善点が見つかった。

やはりトークは導入とテンポが大事だ。

はじめつまずくと全部だめになる気がする。

準備をきちんとして臨む。

3人で雑居ビルを手分けして尋ねる方式を取った。

リズム良くできたが、結果的には一人ずつの方が効率はいいかもしれない。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●コンビ営業

井浪さんと、始めて一緒に行かせていただいたが、

自分とは、違った視点、

今まで、行っていなかった場所を選んで

行かれており、刺激となった。

今まで、行かずに逃していたかもしれない

場所が増え、もっとどこに置いたら、

メリットになるか?を考えて営業します。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●【高岸君のコミュニケーションの流儀】

●【高岸君のコミュニケーションの流儀】5期生の高岸君と2人で営業しました。

過去、高岸君は営業先で最長2時間半話し込んだり、

その他の営業先でも、長時間、相手と話をしているという

報告を聞いていました。

長時間話をするためには、話のネタも必要ですし、

相手が興味ある話題を見つけることや、

コミュニケーションを楽しむ事が必要になります。

高岸君と営業していて、彼はそれが出来ているな、と思いました。

また、肩の力を抜いて人と接していたので、相手先の方に対して

変に気を使いすぎて固い空気にすることもありませんでした。

彼の一番の特徴は、無理だと思わないことです。

こっちが無理だと言っても反論します。色々こねくりして、

なんとしてでも反論します。批判ではなくすごいと思います。

一歩間違えれば、屁理屈とも思われてしまいすが(笑)

今回、ビジネスセンスがある、と言われる理由がわかりました。

From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)

---------------------------------------------------

●新聞のプレゼン

特定保健用食品以外の食品でも、企業自身が安全性に基づいて

検査をすれば、今年6月から機能性表示と呼ばれる

「お腹に優しい」などの文言の明記ができるよう緩和された、

という記事をご紹介した。

感じた事は、新聞記事より前に基礎的な単語の説明

(今回は特保とは?)が大事という事だ。ご指摘を受けて気付いた。

子どもだけでなく、大人も単語の意味は何となくは知っても

知ったつもりで新聞を読んでいる。

子どもにとっては、基礎的な単語を何となく知っている大人に

教わる事は不安だろう。

私達も何となく分かったつもりで新聞を読んでしまっている事を

よく理解し、記事の基礎的な単語を決して無視して

読もうとしてはいけない、と感じた。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

平成25年(2013)【10月3日(木)】 野浪自題学/木村公紀先生(フロントライン 代表)

2013/10/03

コメント (0)

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------●直観力

新聞の深読みは、何が深く掘り下げれるものなのか?

記事は誰が何の目的から、書かれているのか?

それを考えながら読むことで、

直観力を身につけることができる。

●野狼自題学

スキャナーやコピーの人では、ダメだ。

ただ、同じことを繰り返すだけでは、

コンピュータの方が上だ。

自分なりの考え、意見を持って、

渡された食材を盛り付け、

料理しなければならない。

●信念

起業をするとき、誰かに出資を求める時、

出資者や、銀行に共感が持たれるものを

信念にしなければならない。

何故この事業をやるのか、

何故自分が、起業をするのか

その企業の中核となるものを持っていなければいけない。

●子供

子供がこちらの話を聞いてくれるには、

信頼関係を築くことが重要になってくる。

どれだけ、信頼させることができるか、

初手で躓かないように、考えて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●野狼自題学

これから意識していかなければならない、基本とすべきことを

沢山教えていただいた。

まずは「直観力」、これに尽きると思った。

前回の講義に引き続き、思考・感情・感覚・直観という四つで

形成されるターゲットのお話があったが、私は直観力が特に弱いと思う。

感覚で情報を見ることはできても、直観で本質を掴むことができていない。

それは意識することから始まる。

先生は新聞以外でも、本、映画、音楽など全てのものの本質を

考えることが大事だとおっしゃっていた。

今この瞬間から訓練していく。

挫折や失敗から再起する力、「レジリエンス」のお話も印象的だった。

「己を知り彼を知れば百戦殆うからず」

レジリエンスを強化するには、まず己を知ることが大事だということ

だった。

レジリエンスは、現実をしっかり受け止める力、確固たる信念、

超人的な即応力で構成されるという。

志実現のために、今の自分を把握し、信念を固め、実際の壁を壊せる

力をつけなければならない。

そのために自分自身と真剣に向き合い、コツコツと継続的に勉強、

実践を繰り返していく。

今がその時間なのだろう。

木村先生に久々に野狼自題学を教えていただいたが、意識からすぐに

実践できる、超実戦学問だと思う。

しかし、実践しなければ意味がない。

直観力をはじめ、学んだことを忘れず、自分を成長させていく。

●信頼を

まずは信頼してもらわなければならない。

子どもと接することも、人間対人間の交流。

野狼自題学を基に、子供に授業をする上で大事なことも教えて

いただいた。

子どもはまずは信頼できる大人かどうかを判断するという。

女性への接し方とも似ている。

自分を信じてもらうことから全部始まる。

そのためにすべき行動はたくさんある。

常に堂々とする。質問されても口ごもらない、わからないことが

あったら「またあとで説明するよ」と言うなど。

もちろん心からぶつかることが一番大切。

松陰神社前教室で、生かしていく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

これから意識していかなければならない、基本とすべきことを

沢山教えていただいた。

まずは「直観力」、これに尽きると思った。

前回の講義に引き続き、思考・感情・感覚・直観という四つで

形成されるターゲットのお話があったが、私は直観力が特に弱いと思う。

感覚で情報を見ることはできても、直観で本質を掴むことができていない。

それは意識することから始まる。

先生は新聞以外でも、本、映画、音楽など全てのものの本質を

考えることが大事だとおっしゃっていた。

今この瞬間から訓練していく。

挫折や失敗から再起する力、「レジリエンス」のお話も印象的だった。

「己を知り彼を知れば百戦殆うからず」

レジリエンスを強化するには、まず己を知ることが大事だということ

だった。

レジリエンスは、現実をしっかり受け止める力、確固たる信念、

超人的な即応力で構成されるという。

志実現のために、今の自分を把握し、信念を固め、実際の壁を壊せる

力をつけなければならない。

そのために自分自身と真剣に向き合い、コツコツと継続的に勉強、

実践を繰り返していく。

今がその時間なのだろう。

木村先生に久々に野狼自題学を教えていただいたが、意識からすぐに

実践できる、超実戦学問だと思う。

しかし、実践しなければ意味がない。

直観力をはじめ、学んだことを忘れず、自分を成長させていく。

●信頼を

まずは信頼してもらわなければならない。

子どもと接することも、人間対人間の交流。

野狼自題学を基に、子供に授業をする上で大事なことも教えて

いただいた。

子どもはまずは信頼できる大人かどうかを判断するという。

女性への接し方とも似ている。

自分を信じてもらうことから全部始まる。

そのためにすべき行動はたくさんある。

常に堂々とする。質問されても口ごもらない、わからないことが

あったら「またあとで説明するよ」と言うなど。

もちろん心からぶつかることが一番大切。

松陰神社前教室で、生かしていく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・新聞アウトプット

セブンイレブンの強みについての記事を議論した。

欠品は悪だ!という思想の元、とにかく欠品だけは

出さないようにしているそうだ。

セブンイレブンの圧倒的シェアの一因はこのこだわりにあるのだろう。

ただ、この策によって廃棄が多く出ているそうだ。

全てにおいて良い策などはないが、セブンイレブンにとって

よりベターな策を取っていることは確かだ。

他のコンビニがどう対抗しているのか、今後セブンがどういう

戦略で行くのかを見ていく。

・野浪自題学

木村先生に講義をしていただいた。

物事の核を見るというお話があった。

誰がどういう目的で書いているのか。

これは本質を見るということと同義だろう。

最近本質は何か、ということをあまり考えられていない自分に気がついた。

講義でもその方が本当に言いたいことは何なのか、考える癖付けをする。

子どもについての講義では、子どもの根本的な質問から逃げずに

きちんと向き合って、明日教えるでもいいので、何か即答する

必要があるとのことだ。

これは正にベン大で鍛えていることだ。

子どもを教えるということは想像以上に勉強になりそうで、ワクワクする。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●【信念とは】

自分の信念とは何なのだろう。

ベンチャー企業には、とくに重要となってくるこの信念。

信念は、だいたい幼い頃の体験によって形成されると教えていただいた。

私の幼い頃の経験といえば、10年以上続けたバスケットボールである。

誰よりも練習することで、選抜に選ばれたり、試合に優勝できると

考えていた。

講義の中のヤル上での遂行のルールを儀式化するというものに当てはまった。

そこから、社会に出たり、ベンチャー大學で学んだりすることで

確固たる信念、レジリエンスがついてくる。

今私が行っている営業でも、この信念というのは非常に大切なものに

なってくると感じた。

自分の信念を今の仕事に発揮できるよう、確固たる信念を形成していく。

●【子どもには信頼が必要】

木村先生は、子どもたちは、大人たちを信頼できるかどうかを

一番に見ているとおっしゃた。

言うことを聞いてくれなかったり、怖がられたりするのは

信頼されていない証拠であると。

そこで、初めの言動や、接し方が重要になってくると感じた。

子どもからの質問もしっかりと答えてあげなければいけない。

しかし、子どもは大人には想像もつかないような突拍子もないことを

聞いてくる。

悩んだ顔をしたり、口ごもったりすると信頼は無くなっていく。

もう一つ大事なことは、夢を壊すようなネガティブ発言をしないこと。

子どもと接するときは、頭をフル回転させ、如何にポジティブに

持っていくかが重要である。

From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身・桃山学院大学卒)

---------------------------------------------------------------

自分の信念とは何なのだろう。

ベンチャー企業には、とくに重要となってくるこの信念。

信念は、だいたい幼い頃の体験によって形成されると教えていただいた。

私の幼い頃の経験といえば、10年以上続けたバスケットボールである。

誰よりも練習することで、選抜に選ばれたり、試合に優勝できると

考えていた。

講義の中のヤル上での遂行のルールを儀式化するというものに当てはまった。

そこから、社会に出たり、ベンチャー大學で学んだりすることで

確固たる信念、レジリエンスがついてくる。

今私が行っている営業でも、この信念というのは非常に大切なものに

なってくると感じた。

自分の信念を今の仕事に発揮できるよう、確固たる信念を形成していく。

●【子どもには信頼が必要】

木村先生は、子どもたちは、大人たちを信頼できるかどうかを

一番に見ているとおっしゃた。

言うことを聞いてくれなかったり、怖がられたりするのは

信頼されていない証拠であると。

そこで、初めの言動や、接し方が重要になってくると感じた。

子どもからの質問もしっかりと答えてあげなければいけない。

しかし、子どもは大人には想像もつかないような突拍子もないことを

聞いてくる。

悩んだ顔をしたり、口ごもったりすると信頼は無くなっていく。

もう一つ大事なことは、夢を壊すようなネガティブ発言をしないこと。

子どもと接するときは、頭をフル回転させ、如何にポジティブに

持っていくかが重要である。

From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身・桃山学院大学卒)

---------------------------------------------------------------

●物事の核は何か?

自分軸を作りたい方には、今日の講義は最適だ。

そのために木村先生が言われる事は、物事の核を見抜く

直観力を磨く事だ。

情報の持っている本質・核心に気付かないと、自分を形作る

幹、大枝、小枝の何処に割り振れば気付けずに、

取った情報は無駄になる。とにかく木村先生は、物事の核は何か?

新聞や電車の中吊りを見るときや街を歩くとき、気遣いを

されているとお伺いした。徐々に訓練をして行く事が大切。

●子どもへものを教える事

子ども松下村塾でのものの教える上で、大人の心構えについて教わった。

子どもへものを教える先生になると、まず子どもを知らないといけない。

子どもは何処を見ているか、それは先生達が本当に信頼出来るか、

自分達の希望を壊さない人か見ているそうだ。

子どもは磁石はなんでくっつくの?という疑問も普通に投げ掛けて

くるから、困った態度を見せた瞬間、子どもにその人からものを

教わろうという気持ちを失わせてしまう。

レジリエンスのうちの、即応力が大切だ。また子どもの希望・夢を

壊す大人もダメだ。子どもがヤル気を無くしたり、諦めかけて

先生に話し掛けてきたとき、その子の過去の成功体験を

掘り起こしてあげたり、別の角度からその物事を見せてあげる。

とにかく信頼を失ない、子どもの希望を壊わす大人になっては

子どもは教わろうという気にならないから注意だ。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

自分軸を作りたい方には、今日の講義は最適だ。

そのために木村先生が言われる事は、物事の核を見抜く

直観力を磨く事だ。

情報の持っている本質・核心に気付かないと、自分を形作る

幹、大枝、小枝の何処に割り振れば気付けずに、

取った情報は無駄になる。とにかく木村先生は、物事の核は何か?

新聞や電車の中吊りを見るときや街を歩くとき、気遣いを

されているとお伺いした。徐々に訓練をして行く事が大切。

●子どもへものを教える事

子ども松下村塾でのものの教える上で、大人の心構えについて教わった。

子どもへものを教える先生になると、まず子どもを知らないといけない。

子どもは何処を見ているか、それは先生達が本当に信頼出来るか、

自分達の希望を壊さない人か見ているそうだ。

子どもは磁石はなんでくっつくの?という疑問も普通に投げ掛けて

くるから、困った態度を見せた瞬間、子どもにその人からものを

教わろうという気持ちを失わせてしまう。

レジリエンスのうちの、即応力が大切だ。また子どもの希望・夢を

壊す大人もダメだ。子どもがヤル気を無くしたり、諦めかけて

先生に話し掛けてきたとき、その子の過去の成功体験を

掘り起こしてあげたり、別の角度からその物事を見せてあげる。

とにかく信頼を失ない、子どもの希望を壊わす大人になっては

子どもは教わろうという気にならないから注意だ。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

【野狼自題学】

行動力の要因は、レジリエンスであると教えて頂きました。

レジリエンスは再起力と言い換えられます。失敗や挫折をしても

再挑戦する人はなにが違うのか。その違いが再起力になります。

この再起力が揺らいでいると、目標をなかなか達成できない。

自分達は、これから子ども達を相手に新聞の読み方や勉強を教える事業をします。

勉強を教えると同時に、子どもに再起力を与えてやり、大人になったとき、

打たれ強い人に育成する手伝いをします。

From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)

---------------------------------------------------

行動力の要因は、レジリエンスであると教えて頂きました。

レジリエンスは再起力と言い換えられます。失敗や挫折をしても

再挑戦する人はなにが違うのか。その違いが再起力になります。

この再起力が揺らいでいると、目標をなかなか達成できない。

自分達は、これから子ども達を相手に新聞の読み方や勉強を教える事業をします。

勉強を教えると同時に、子どもに再起力を与えてやり、大人になったとき、

打たれ強い人に育成する手伝いをします。

From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【10月2日(水)】 教育問題を考える/高瀬拓士先生((株)日本コンピュータ開発 相談役最高顧問)

2013/10/02

コメント (0)

●学んだこと

●学んだこと大学に入る目的が勉強ではなくなってきている」ということだ。

私も大学に勉強してやるんだ!という意識はあまり持たずに入った。

今いる環境が何のための環境なのか?

しっかり考え、今の環境を無駄にしない様にする。

今の人は「考えることをしない」というお話で、

確かに、豊かになって今、与えられているものに、何も疑問を抱く事がない。

すべてを鵜呑みにするのではなく、自分で調べてみること。

周りがオッケーだからと安易に流されないようにする。

良い就職とは、好きな点があり、嫌な点が我慢できる会社であること、と言われた。

遊びではないのだから、全て大好き、ということは難しいだろう。

就職は人生であるので自分にとって大事な点は何なのか、改めて考えてみる。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●将来のために

「公」のために理想を掲げて、それを実行する。

この世の中に、一体どれだけそれができている人がいらっしゃるのだろうか?

高瀬先生のお話は、革新的というよりも、誰もが納得できるようなことが多いと思う。

しかし、みんなそれを思いつかないし、実現するのは相当難しいだろう。

今回のテーマは教育だった。

社会人の70%は会社勤め。

社内での教育が影響し、それが家庭はたまた子ども教育に繋がる。

現代、多くの会社は、ただ企業戦士を育てる場になってしまっている。

高瀬先生は、まずご自身の会社教育から徹底し、理想の社員や

会社に育てることをされているという。

さらに多くの若者に伝えるために、先日、書籍を出版され、講演も各地で

精力的に行われている。

先生のお話は、マシンガンのように迫力があり、まだ目覚め切っていない

心が揺り動かされる思いがする。

お話の内容は本でも読むことができるが、生の講義で感じることに

大きな価値があったと思う。

ありがたい。

せっかく生まれてきたのだから、私も公に尽くすことができる人間になりたい。

そんな将来のために、今はベンチャー大學で基礎力と人間力を身につける。

●食

ベンチャー大學で米の炊き出し、給食が新しく始まる。

人間の三大欲求である、睡眠欲、性欲、食欲のうち「食欲」だけでも満たす。

お腹が空いていると、人間は精神的に弱くなる。

ご飯はしっかり食べるべき。

当たり前のことかもしれないが、その分だけ大切なことだと思う。

給食のような形にすることで、わくわくする気持ちが芽生え、

おかずの持参や交換など、様々な効果が生まれる。

インパクトもあるし、いいアイデアだと思う。

今回、生まれつつある文化を発展させ、自分のこれからの食生活にも繋げていく。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●高瀬拓士先生講義

この講義を通して、

考えることがいかに大切かを感じた。

現在の日本の教育では

考える機会がなくなり

それによって未成熟な若者がどんどん増えている。

自分だけが良ければという考えがはびこり

そういった中で現在の教育は何も変えることができていない。

企業は、お金を稼ぐことを目的とし

企業内教育も、そのための企業戦士を育てるものとなり、

そこで育った大人は、家庭に帰っても当然変わらず

家庭内でのこどもの教育も立派な教育とは言えず

さらには学校の責任ばかり追及する親になってしまう。

そういった中で企業がいかに社会教育を行うか、

経営者がいかにその自覚を持つかが大切か、

というのがとても心に残った。

経営者は利益を上げ社員の生活を守るだけでなく

社員が立派な人間になるよう責任を持ち

それによって家庭や子どもの教育にも影響を与える。

日本を変えるのは経営者なのであると改めて感じた。

From:大森俊通@東京校5期生(東京都出身・琉球大学卒)

----------------------------------------------------

●講義の気付き

・大学教育

遊び場になりさがってしまった。

誰でも、入れるようになり、

勉強する意欲も目的もなく、

何となく入って、時間を無駄にする。

自分が何の為に、行くのかを考え、

目的を持って進めば、どんな事だろうと、

良い結果を出る。

・良い就職とは

自分にとって良い就職とは、なんなのか?

大手に入る事なのか、公務員になる事なのか、

これらは、安定を求めているだけである。

ただ、大きな会社、場所に入れば安心の

時代は終わった。

これからは、自分で自分の

居場所を作る、時代が来ると私は感じた。

・起業できる人になる

ただ、起業するのならば、誰にでもできる。

起業が出来る、金儲けだけでなく、

社会に良い事、相手に良い事をして、

誰かから、必要とされる企業を作る。

自分も、社会に必要とされる場所や、

人を育てる事の出来る、

経営者になるため、頑張ります。

・クレーム

何度でも直接、会いに行き

事情を説明し、ちゃんとクロージングをかける。

それを行なわなければ、悪い噂がいつまでも流れ、

周りや、他の人たちにも悪い雰囲気が出てくる。

クレームをどう処理できるかで、

社会人としてのスキルが

問われる、応用力をつけなければならない。

・全体として

挨拶や合図のテンポが

まだまだ弱い、

タイムキーパーとしての役割も、

ちゃんとこなせておらず、

講師の方や、相手にとって

自分はどう映るかといった

周りを見る事が、まだまだできて

いない。

全体を把握できる能力を

身につける為に、どうすれば良いか

考えて行きます。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●【企業は最大の教育機関】

●【企業は最大の教育機関】大学までが教育の場ではない。

むしろ社会に出て、組織に入って、実践を行うことこそが最大の教育となる。

高瀬先生の会社では、とくに教育には力を入れているそうだ。

お金をかけているというわけではなく、初めからOJTを採用されている。

ただイスに座って、知識を吹き込むというやり方は、大学までで良いのである。

そして、営業という職種がなく、全ての社員が営業兼技術者。

入社当時は何もわからない人でも、自分で考え、試行錯誤することに

よって、すぐに成長すると言われた。

これは「どこへ行っても一人でやっていけるため」だそうだ。

本来の教育というのは、こういったカタチであると感じた。

頭でっかちの知識がある人ばかり集めても、実践で通用しないと

何の意味も無いのである。

先生はいつも、「当社の常識は、他社での非常識」と公言されている。

From:南出浩@東京校4期生・実行生(大阪府出身・桃山学院大学卒)

---------------------------------------------------------------

●自分で考える習慣

今の教育には様々な問題がある、高瀬先生は大学に入る若者達について

説明して下さった。

「なぜ大学に入るか?」よく考えて決めた人は少ない。

親が言うから、会社が受け入れてくれないから…もう社会全体が

そうなっている。もし自分の将来が決まっていたら、

自分の大学につぎ込むお金は、もっと有効活用出来たのではないか。

そう考え違う道を行こうとする人は少ない。

大学は、何個も無意味に大学を作り、儲けようとしている。

日本社会全体が、大学卒業というレッテルが

まるで社会人へのパスポートみたいになっている。

自分自身の将来を、もっと考える習慣を身に付けなければ、

周りに流されて生きてしまう。だから人から言われないと動けない

指示待ち人間や、ハウツー本に頼る大人が多くなる。

「世の中のハウツー本は読むな! by高瀬先生」

ハウツー本を読むという行為も、

私達が自分で考える習慣を無くしているものだと

改めて気付かせて頂いた。

●他人のせい

親は子どもに、良い大学へ行かせようとしている。しかし、

親自身が"良い大学"の意味を実は考えていない。

かつては「大手企業」「公務員」が良いとされてきた。

それらの言葉を象徴するのが「安定」という言葉だ。しかし今の時代、

公務員の給料はカットされ、大手企業であっても倒産の危機を迎える。

いつまでも親がそう思い続けている方が多いから、子どもにも

(親の考える)良い大学に行かせようとする。

学歴をおいて今の時代、何が求められているだろうか。

1つは何が来ても対処できる人間力、1つは勉強をおろそかにした私達に

必要な基礎学力と高瀬先生はおっしゃる。会社が倒産しても、

国の借金が膨れ上がっても他人のせいにしてはいけない。

自分達で何とかしなければいけない。

●アメリカ式の経営をそっくり真似るな

「日本にアメリカ式経営は合わない!日本式経営は良い所が沢山ある」

と教えて頂いた。歴史を見て明治維新後と戦後を比較すると、

外国の文化の取り入れ方に違いがあると高瀬先生はおっしゃる。

明治維新が起きた時は、西洋の文化を取り入れる時に、

日本の良い所を残しつつ取り入れていった。

これを「和魂洋才」という。それに比べて、最近は竹中平蔵が

グローバリゼーションと言い、日本をシンガポールの様にしようと

言って日本の良い所を全部壊し、アメリカのやり方を取り入れた。

これを「無魂米才」と高瀬先生は言われる。

日本が金儲けの成果主義に走ってている。しかし、

長年続いた日本式経営には良い所が沢山ある。

1つは終身雇用制、1つは年功序列制、1つは社員も家族的経営。

育ててきた社員が、退職までずっと働いてくれるのは会社にとって

嬉しい事だ。海外の方は、会社が危なくなったらすぐに転職するなど、

自分さえ良ければいいと考える。

年功序列制は、年に応じて給料が高くなるという事は、

給料に見合っただけの仕事が出来ている証拠。

その制度が悪いのではなく制度を適用できる人が居なくなっただけ。

家族的経営は、会社が社員を家族の様に接してくれるので、

社員も会社に対して困った時自分が何とかしようという気持ちで

働いてくれる。

アメリカ式のやり方をそっくり真似てはいけない。日本の良い所は残し、

アメリカの良い所を真似る、和魂洋才の精神でいないといけない。

From:小林諒也@東京校4期生・実行生(北海道出身・公立はこだて未来大学院卒)

---------------------------------------------------------------------------

●【考える】

考えることをさぼっていた自分に気づきました。

なんのために大学に行くのか?

なんのために就職はするのか?

なんのために起業をするのか?

高瀬先生は、考える大切さを力説されます。

日本は、戦後、大国アメリカを見本として、経済大国になりました。

アメリカという答えだけ見て、経済発展してきました。

しかし、世界一恵まれている国とも言われるようになった日本に

住む日本人は、心が豊か?

自殺率が、韓国についでに2番目に多い国日本。

地方では、過疎化が進んで次々と限界集落が出来ている。

最高学府の大学生も、遊びに大学に行っている現状。

何かが間違っているから、こうなりました。

高瀬先生は、「考えなさい」と言われます。

経済発展を求めるのは正しいのか?

経済発展の過程で、失ったものや捨ててしまったものがあるんじゃないのか?

考える事をやめたらもう終わりです。

考える事が、そして意見を発信して交わわせることが大事。

From:井浪康晴@東京校4期生・実行生(京都府出身・鳥取大学卒)

---------------------------------------------------

平成25年(2013)【10月1日(火)】 映画学

2013/10/01

コメント (0)

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------●1日の流れ

1、映画学

2、アウトプット

3、てっぺん朝礼に参加

4、井上社長と4期生&5期生懇親会

9:00 映画学

牛島 『そして父になる』

高岸 『スティーブ・ジョブズ~失われたインタビュー~』

佐藤 『世界一美しい本を作る男ーシュタイデルとの旅ー』

14:30 朝礼

14:45 映画学アウトプット

松本さんにジャッジしていただき、誰のアウトプットが一番良かったか。

優勝:佐藤

16:00 てっぺん朝礼 説明

16:30 てっぺん朝礼 参加

17:00 懇親会開始

井上吏司社長、ベン大4期生(卒業生)メイン

20:00 終了、解散

-----------------------------------------------

●美しく(映画学感想)

仕事の上手さに圧倒された。

世界各地を飛び回り、アーティストの要望を聞き入れつつ、

上手に自分の意見を入れて、抜群のセンスを発揮する。

例えば、ある写真家は、わざと商業主義を象徴する本を出したくて、

表紙の文字を金色にして、裏には真ん中にバーコードを置きたいと言う。

金色の文字は取り入れたが、バーコードにおいてシュタイデルは

更なるアイディアを出す。

表紙まるまるいっぱいの、(しかも金色で)バーコードを載せたのだ。

誰にでもコンセプトがわかるくらいの大胆な発想に驚いた。

それからシュタイデルは本をiPodのように多くの色で出すという

アイデアも加えている。

しかし、今回の映画を観て一番感じたことはシュタイデルのスタイル、

生き方そのものだ。

シュタイデルはインクや印刷紙の匂いが好きで、今は世界中を

飛び回っているが、本当は家に篭って本の匂いを嗅いでいたいらしい。

今の本の大半は合成の、魅力のない匂いの本ばかりで、

電子書籍が普及する現代において、紙の書籍が勝つには

インクの匂いをはじめとした凝った作りにする必要があるという。

好きなことを現代の時代の流れ、需要に結びつけて、志へと昇華させている。

無理のない、美しい人生を送っているように思えた。

また、映画には生活スタイルも垣間見えて、好きなことを

自分の生活に取り入れて、魅力的なスタイルで生活しているように思われた。

シャツを出すというラフな格好、飛行機内ではiPodを五個も六個も

用意するなど…。

仕事以外でも自らのスタイルを確立することは、生活すべての充実に

繋がるのではないか。

私も美しい、自分のスタイルを作っていく。

ドキュメンタリーは今まであまり観たことがなかったが、ふっと見られる

著名人の素顔などに大きな学びがあると感じた。

これからも気になる作品は観ていく。

●とんでもない朝礼

日本一の居酒屋、てっぺんは料理も美味しかったが、店員さんの

作り上げている雰囲気がとにかく凄かった。

特に朝礼。

見たことがないほど元気な店員さんの先導のもと、みんな張り裂けんばかりの

大声で、プラスのムード全開でリズム良く進んでいく。

スピーチも私たちの一分間スピーチとは全くの別物だった。

テーマがあって、自分の思いをエネルギッシュに、全力でぶつける。

スピーチは自分の殻を打ち破るもの、と説明してくださった。

また、ところどころに目をつぶって自分と向き合う時間が設けられていた。

なりたい自分、夢と向き合うと、今やるべきことや自分の本当の思いが

鮮明になってくる。

しっかりと向き合わなければならない。

よい機会をいただいた。

最高峰の居酒屋の、最高峰である所以を見た。

私たちベンチャー大學も見習って、もっとエネルギーを発しなければならない。

お酒の席では、夢を色紙に描き、発表するということをした。

楽しくできた。

夢を形にするのはいい。

作成した色紙は、部屋に飾ってある。

From:佐藤洋一@東京校5期生(神奈川県出身・玉川大学卒)

---------------------------------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・映画学

『そして父になる』という映画を観た。

子ども取り違えのお話だ。

子どもの取り違えは昔は結構あったお話だそうだ。

そして全てのケースで子どもを引き取っているらしい。

今回は子どもが6歳という段階で取り違えが分かったということで、

「時間か、血か」

ということを主題にされていた。

映画の中で、主人公は真面目な大手企業の社員で、

もう片方の取り違えられた子の親は町の電気屋さん。

主人公は大きく、整理されたマンションに住んでいるが、

もう片方の親はあまり綺麗ではないところに住んでいた。

それでも、子どもは町の電気屋さんの方によくなつく。

それは、子どもにかけた時間の差だと感じた。

主人公は仕事一筋の人で、もう片方は仕事場に子どもを入れてあげて

構うような人だった。

なんだかんだ言ってもやはり人に好意を持っていただくには

どれだけ相手に時間をかけられるか、なのかなと感じた。

・てっぺん朝礼参加

てっぺんの方はアルバイトの人ですら元気で、夢があって、

それを語れる人たちであった。

朝礼に参加するだけでこっちまで元気になり、自然と表情もほころんだ。

中途半端ではなく、とにかく挙手一つですら全力だった。

壁にはポジティブなことが書かれた色紙がたくさん貼られており、

雰囲気が温かく、元気にしてくれるものであった。

この空間はすごい。

私もまねをする。

・懇親会

てっぺんで飲み会。

色紙に自分の夢を書いて発表するということがあった。

言ったからには実行しなければ。

人に向けて話すということは、夢の再確認にもなるし、

叶えないとな、と決心するためにも有効だ。

さらに話した相手から有益な情報が頂ける。

人に夢を話すこと。これからもしていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

●学んだこと

●学んだこと・映画学

『そして父になる』という映画を観た。

子ども取り違えのお話だ。

子どもの取り違えは昔は結構あったお話だそうだ。

そして全てのケースで子どもを引き取っているらしい。

今回は子どもが6歳という段階で取り違えが分かったということで、

「時間か、血か」

ということを主題にされていた。

映画の中で、主人公は真面目な大手企業の社員で、

もう片方の取り違えられた子の親は町の電気屋さん。

主人公は大きく、整理されたマンションに住んでいるが、

もう片方の親はあまり綺麗ではないところに住んでいた。

それでも、子どもは町の電気屋さんの方によくなつく。

それは、子どもにかけた時間の差だと感じた。

主人公は仕事一筋の人で、もう片方は仕事場に子どもを入れてあげて

構うような人だった。

なんだかんだ言ってもやはり人に好意を持っていただくには

どれだけ相手に時間をかけられるか、なのかなと感じた。

・てっぺん朝礼参加

てっぺんの方はアルバイトの人ですら元気で、夢があって、

それを語れる人たちであった。

朝礼に参加するだけでこっちまで元気になり、自然と表情もほころんだ。

中途半端ではなく、とにかく挙手一つですら全力だった。

壁にはポジティブなことが書かれた色紙がたくさん貼られており、

雰囲気が温かく、元気にしてくれるものであった。

この空間はすごい。

私もまねをする。

・懇親会

てっぺんで飲み会。

色紙に自分の夢を書いて発表するということがあった。

言ったからには実行しなければ。

人に向けて話すということは、夢の再確認にもなるし、

叶えないとな、と決心するためにも有効だ。

さらに話した相手から有益な情報が頂ける。

人に夢を話すこと。これからもしていく。

From:牛島知之@東京校5期生(熊本県出身・熊本県立大学卒)

---------------------------------------------------------

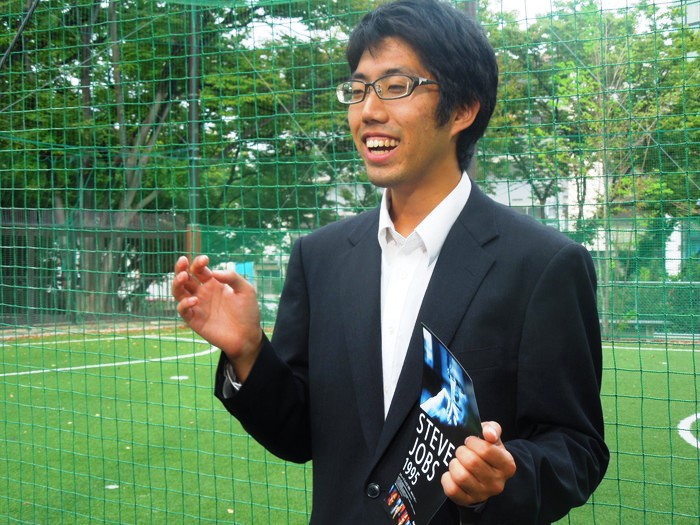

●映画学~スティーブ・ジョブズ1995~失われたインタビュー~

70分のインタビューだったが、

結論からいうと、とても良かったです。渋谷のユーロスペースのみでの、

上映らしいですが、多くの劇場でやってもいいのではと思ってしまいました。

この映画、1995年のTV番組で放映されたジョブス自身のインタビューの

ノーカット版です。いかにも1995年のスタジオといった感じで、

映画というよりもただのドキュメンタリーなのですが、ジョブス自身の言葉が

心に刺さり、ビジネススクールの講義を受けているような、

程よい緊張感が感じられる70分だった。

余談だが、最近はなりを広めていた毒舌がみれて楽しかった。

●居酒屋てっぺん

スタッフ一人一人の本気を引き出し、

スーパーハイテンションな状態、最高の状態をつくりだす、

それが本気の朝礼。

まず、その日のアルバイトリーダーの方に

朝礼の説明をしていただいたが、

その説明の時点で熱い!

ものすごい熱意が感じられた。

働いている人、全ての人が、

今が、楽しいというオーラを出されており、

自分も、こんな、人生が楽しいと

体で表現できるようにします。

From:高岸知広@東京校5期生(兵庫県出身・金沢学院大学卒)

---------------------------------------------------------

- 次 >

- Page 4 / 4

RSS 2.0

RSS 2.0