東京校の講義レポート

平成26年(2014)【10月2日(木)】 池田大佑さん(OB)講義、べんだい台湾生の留学終了発表

2014/10/02

コメント (0)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------●1日の流れ

9:30 「岐阜の魅力」 池田大佑さん(OB)

・ポリシー

・岐阜について

・織田信長

・関ヶ原の戦い

・仕事について

10:40 新聞ディスカッション

4面「カジノ法案 公明と調整」

・メリット、デメリット

・カジノが日本で始まるとどうなる?

・ラスベガス

11面:「テーマパーク 集客明暗」

・ユニバーサルやハウステンボスの集客が上がっている理由

・新鮮味とは何か?

・集客が減っている理由

12:15 昼休憩

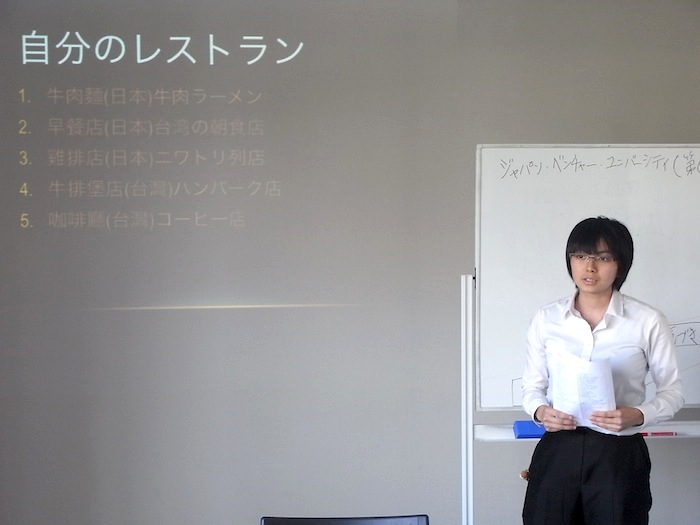

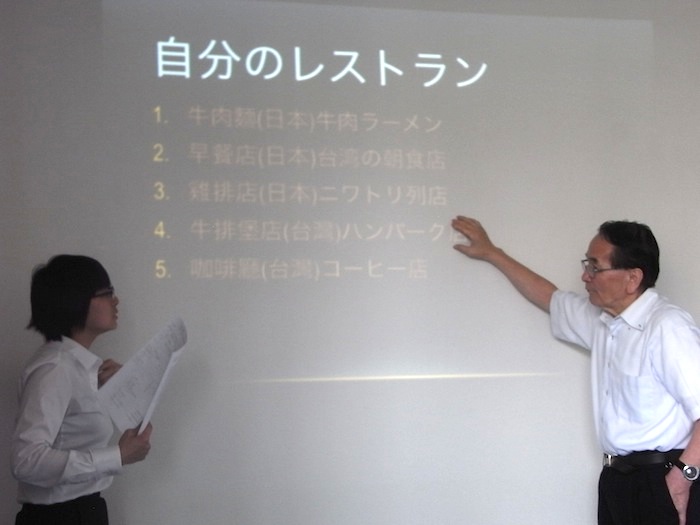

13:00 「趙さん、詹さんによる留学終了発表」

・スピーチ

・挨拶

・体力

・新聞アウトプット

・事業創造

・人間力

・日本の不思議

・3ヶ月間の感想

14:30 質問力のワークショップ

・「子供の時に最初に言った言葉は?」

-------------------------------------------------

●池田大佑さん(OB)の特別講義

「お元氣様×ワクワク様×お蔭様」が、池田さんのポリシー。

このように自分のポリシーを言葉にしたり、また書いたりすることで、

目指す方向に進むことが出来る。

池田さんは、岐阜県の魅力や歴史のことについて、熱く語って下さった。

それこそ汗だくになるほどに。

岐阜の良いところを沢山教えて頂いたのだが、自分の好きなものを

魅力的に伝える力が凄いと感じた。

しかも、そもそも岐阜は大佑さんの出身地ではない。すべて、岐阜に住むように

なってから知っていったことなのだ。魅力を伝えるためのインプットの量も多く、

現地に行って確かめることもされていて、ぜひお手本にしなければならない。

また、由真さんから聞いたところによると、大佑さんは転職の挨拶をするために

全国を巡っている最中であるという。

そこまでするような方が、今の日本に一体何人いるか。少なくとも私は聞いたことがない。

その地道な行動と熱心な姿勢が、大佑さんの人間力を成しているのだと感じた。

大佑さんは、ベン大生がどうあるべきか、という見本を見せて下さったのだ。

●趙さん&詹さんの留学終了発表

台湾生2名による、3ヶ月間のベン大での活動をまとめた発表が行われた。

たくさんの写真、クイズやお菓子などを用いた飽きさせない進行で、1時間があっという間に過ぎていった。

彼女たちが、私たちと一緒にどんなことをしてきたかがありありと思い出されて、とても感慨深いものだった。

特筆すべきは、学んだことをこのプレゼンテーションにどんどん活かそうとしている積極的な姿勢だ。

初めの挨拶や1分間スピーチなどの形を取り入れ、2人が感じたことを生き生きと語ってくれた。

伝えるための工夫と、伝えようという熱意は、私たちが見習うべきポイントだ。

彼女たちは日本語が見違えるほどに上達した。

しかし、そればかりではなく、緊張や失敗への怖れというものが、ほとんど無くなっているのを感じた。

実際、2人はリラックスして掛け合いを楽しんでいた。聴いているこちらも安心して楽しむことが出来た。

それも2人がしてきた挑戦の一つの成果だと思う。

「成長を楽しむ」という能力が、京都研修や地ビール研修などを通して獲得されたのだ。

趙さんと詹さんは、鳥越先生の事業創造を通して、今まで空想でしかなかった

自分の将来が明確な構想となって近づいてきた、と言っていた。

2人はたった2回の鳥越先生の講義から、それぞれ目指すべき道を見据え、動き始めたのである。

「自分が今すぐ会社を立ち上げるとしたら、どうするか?」という思考は、プロ意識そのものである。

その高い意識が、このプレゼンでもいかんなく発揮され、最高に充実したものになったのだと思う。

それはそのまま、私たち6期生に突き付けられた課題でもある。

決められた期日の中で、我々は最高のものを提供できているだろうか?

そして、学んだことを一つでも多く行動に結び付けられているだろうか?

彼女たちがいてくれたおかげで気付いた様々なことを、放っておいてはいけない。

私たちは、彼女たちが示してくれた以上の行動を持って応えなければならない。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●岐阜の魅力講義/講師:池田大佑さん

●岐阜の魅力講義/講師:池田大佑さん・ポリシー

国語辞典を引くと、『方針』、『政策』、『策略』という意味である。

今回、池田さんの言いたかったのは、『方針』の意味である。

そして、池田さん自身のポリシーは「お元氣様×ワクワク様×お蔭様」である。

なぜ、ポリシーを考えたのだろう。

それは、自分がこのポリシーを言うことで、自分自身の行動にも

反映されるからである。要するに、己の行動を律することができるのである。

私自身も自分のポリシーを作ってみたいと感じた。ですので、何か

1つでも考えて続けていきます。

・岐阜の魅力

岐阜は、「日本のへそ」と云われている。そして、歴史的にみると、

織田信長が天下布武を掲げた場所であることや関ヶ原の戦い(天下分け目の戦い)の

場所にも使われたこと。

さらには、壬申の乱にも関わっていたとされている。

これらの知識を何も見ずに話される、池田さんは本当に歴史がお好きな方なのだと尊敬しました。

また、こんなことも言っていました。それは、「好きこそものの上手になれ」である。

池田さんは、歴史や岐阜、そして、地元(福岡県・久留米市)を愛しています。

ですから、好きなものについては知りたくなる欲求が生まれます。

それを満たすために探求することを学ばせて頂きました。

私としては、サッカーや地元(山形県・米沢市)であります。

まずは、それを 一生懸命、勉強していくことから始めていきます。

●趙さん・詹さんの最終プレゼン

・完成度の高いプレゼン

率直な感想である。

なぜ、私はそう思ったのか。それは3つの観点からそう思ったからである。

1、「つかみ」

2、「2人の関係性」

3、「熱意」

まず、「つかみ」の部分では、お二人の名前である、「趙」と「詹」にかけて

「挑戦」というようなジョークを取り入れていたところである。

そして、6000枚ものの写真を出しながら、各項目に沿って発表をしていた。

趙さんと詹さんは、見ている側に立って、"飽きない工夫"をしていた。

そういった配慮をしてくれたお陰で、見ている側は終始、飽きずに

楽しく、あっという間に時間が経ったような感覚であった。

次に、「2人の関係性」である。

発表をしている時に時々見られる、仲睦まじさが顕著に表れていたと思う。

そんなお二人だからこそのプレゼンのような印象を抱いた。

最後に、「熱意」である。

それは、日本ベンチャー大學での学びをプレゼンテーションに

表していたことから感じた。

毎日の「一分間スピーチ」、「挨拶・清掃」、「新聞アウトプット」、

「事業創造などの講義」から彼女たちは日々何かを得ながら過ごしてきたのだ。

それを出来る人はなかなかいないと思う。

こうした、彼女たちのやる気に私たちも刺激を受けなければいけない。

さらに言えば、彼女たちが台湾へ帰った後もやる気を継続してできるのかが心配である。

しかし、私たちなら出来る。

彼女たちとまた出会う日まで一心不乱につき進んでいきます。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

平成26年(2014)【9月30日(火)】 吉田松陰學

2014/09/30

コメント (0)

-------------------------------------------------

●1日の流れ

9:40 新聞アウトプット

1面「ローソンが成城石井買収」

•なぜローソンが成城石井を買収したのか?

•この買収が小売業界にどのような影響を与えるのか?

•なぜローソンは事業の多角化をするのか?

1面「人口病に克つ 噴出する痛み⑤ 外国人労働者、日本に見切り」

•趙さん、詹さんから見た日本

•毎年20万人の移民の受け入れについて

10:35 松陰神社参拝(局長をご案内)

11:15 今元局長の吉田松陰學

•松陰先生と脱藩について

•松陰先生と下田踏海について

•松陰先生と野山獄について

13:00 昼休憩

13:45 松陰學の振り返り

-------------------------------------------------

●吉田松陰先生學

・脱藩の覚悟

松陰先生は、東北へ旅をするための許可を藩から得ていたが、

出発までに必要な過書が手元に届かなかった。

普通の人間であれば、脱藩(当時は大罪)をしてまで、旅を強行しない。

しかし、吉田松陰先生は、友との約束を優先し、

さらには、長州藩の人間の信頼を失う事を懸念し

予定通り、東北へ向かう。

その覚悟は、真似出来ないものがある。

また、今、この瞬間を大切にしているのだろうと思う。

では、私は、それを今、出来ているのだろうか。出来ていないだろう。

であれば、まずは、日本ベンチャー大學の生活を大切にしていきたい、と感じる。

・松陰先生の人間的魅力

それは、「知識」と「行動」である。

松陰先生は兵学者としても一流の方であるのに、全く、自身は偉ぶらない。

むしろ、松下村塾に教えを請いに来た若者たちに対しては

「私は先生ではない。一緒に学ぼう」ということを仰っている。

そのような謙虚な一面を持っていてもペリーの戦艦に乗り込むことなど行動は大胆である。

そんな、松陰先生に皆が惹かれて、

松陰先生のためならというお弟子さんが増えていったのである。

今回の「松陰先生學」は、今元局長直々に教えて頂いた。

講義の所々に熱意や決意のようなものを感じた。それは、本当に吉田松陰先生の教えが

現代の日本に必要なものであると信じているからだ。

このスピリッツをもっと大事にしていかなければならない。

そして、私たちが通っている日本ベンチャー大學に誇りと自信を持つことを改めて感じた。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●今元局長の松陰学

最初に、今元局長と一緒に松陰神社を訪れ、ご案内の実地試験を行った。

だが、残念ながら今元さんの心を動かすような説明をすることが出来なかった。

何が足りなかったのか?

熱く語ることが出来なかったのが一つである。

だが、何を熱く語るべきか、分かっていなかったのも原因である。

紹介する以上、伝えたいことをはっきりさせなければならない。

その後、今元局長に松陰先生についての講義をして頂いた。

論点として挙げられたのは、松陰先生はなぜ脱藩を犯したのか?ということである。

それは、松下村塾で「君臣の儀」を第一に説いたのと一見、矛盾する。

しかし、形式的な手続きを守ることと、他藩の人間との約束を守ることとを比べたとき、

後者の方がより藩のために重要だ、と松陰先生は考えたのでは?と読み解いた。

松陰先生は「義」の在処を見極め、それを信じて行動したのであった。

また、松陰先生は黒船来航時にこれに乗り込み、ペリーに対して米国へ連れて行くように直訴した。

これは藩のルールではなく、その上の幕府のルールを犯す大変な行為である。

この時は、ペリーが幕府に対して、松陰先生に寛大な処分を与えるように圧力を

かけたこともあり、死罪を免れた。

この、「ペリーを動かした」という事実は、大変重要だ。

つまりこれは、松陰先生の人間力によって、ペリーの心が動かされた、ということだからである。

さらに、松陰先生は松下村塾を「行動するための塾」と考えた。

学んだことは行動に移さなければ意味がない。

結果として、松下村塾で学んだ塾生のほとんどが、

行動を重んじ、後世に名を残す業績を残したことになる。

私たちはベン大にいるからには、松陰先生の教えの通り、行動しなければならない。

そして行動するエネルギーは、志だ。

志の具体化、そして行動することの大切さを、改めて教えて頂くことが出来た。

補足として、小林さんから子ども松下村塾の開催にあたってアドバイスを頂いた。

松陰先生の本質をどうやって子どもに伝えるのか。

本質の理解とその伝達は、徹底したインプットとアウトプットが必要だ。

本を読み、その中から心を動かされたものを他の人に伝えることをもっとやっていきたい。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:40 新聞アウトプット

1面「ローソンが成城石井買収」

•なぜローソンが成城石井を買収したのか?

•この買収が小売業界にどのような影響を与えるのか?

•なぜローソンは事業の多角化をするのか?

1面「人口病に克つ 噴出する痛み⑤ 外国人労働者、日本に見切り」

•趙さん、詹さんから見た日本

•毎年20万人の移民の受け入れについて

10:35 松陰神社参拝(局長をご案内)

11:15 今元局長の吉田松陰學

•松陰先生と脱藩について

•松陰先生と下田踏海について

•松陰先生と野山獄について

13:00 昼休憩

13:45 松陰學の振り返り

-------------------------------------------------

●吉田松陰先生學

・脱藩の覚悟

松陰先生は、東北へ旅をするための許可を藩から得ていたが、

出発までに必要な過書が手元に届かなかった。

普通の人間であれば、脱藩(当時は大罪)をしてまで、旅を強行しない。

しかし、吉田松陰先生は、友との約束を優先し、

さらには、長州藩の人間の信頼を失う事を懸念し

予定通り、東北へ向かう。

その覚悟は、真似出来ないものがある。

また、今、この瞬間を大切にしているのだろうと思う。

では、私は、それを今、出来ているのだろうか。出来ていないだろう。

であれば、まずは、日本ベンチャー大學の生活を大切にしていきたい、と感じる。

・松陰先生の人間的魅力

それは、「知識」と「行動」である。

松陰先生は兵学者としても一流の方であるのに、全く、自身は偉ぶらない。

むしろ、松下村塾に教えを請いに来た若者たちに対しては

「私は先生ではない。一緒に学ぼう」ということを仰っている。

そのような謙虚な一面を持っていてもペリーの戦艦に乗り込むことなど行動は大胆である。

そんな、松陰先生に皆が惹かれて、

松陰先生のためならというお弟子さんが増えていったのである。

今回の「松陰先生學」は、今元局長直々に教えて頂いた。

講義の所々に熱意や決意のようなものを感じた。それは、本当に吉田松陰先生の教えが

現代の日本に必要なものであると信じているからだ。

このスピリッツをもっと大事にしていかなければならない。

そして、私たちが通っている日本ベンチャー大學に誇りと自信を持つことを改めて感じた。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●今元局長の松陰学

最初に、今元局長と一緒に松陰神社を訪れ、ご案内の実地試験を行った。

だが、残念ながら今元さんの心を動かすような説明をすることが出来なかった。

何が足りなかったのか?

熱く語ることが出来なかったのが一つである。

だが、何を熱く語るべきか、分かっていなかったのも原因である。

紹介する以上、伝えたいことをはっきりさせなければならない。

その後、今元局長に松陰先生についての講義をして頂いた。

論点として挙げられたのは、松陰先生はなぜ脱藩を犯したのか?ということである。

それは、松下村塾で「君臣の儀」を第一に説いたのと一見、矛盾する。

しかし、形式的な手続きを守ることと、他藩の人間との約束を守ることとを比べたとき、

後者の方がより藩のために重要だ、と松陰先生は考えたのでは?と読み解いた。

松陰先生は「義」の在処を見極め、それを信じて行動したのであった。

また、松陰先生は黒船来航時にこれに乗り込み、ペリーに対して米国へ連れて行くように直訴した。

これは藩のルールではなく、その上の幕府のルールを犯す大変な行為である。

この時は、ペリーが幕府に対して、松陰先生に寛大な処分を与えるように圧力を

かけたこともあり、死罪を免れた。

この、「ペリーを動かした」という事実は、大変重要だ。

つまりこれは、松陰先生の人間力によって、ペリーの心が動かされた、ということだからである。

さらに、松陰先生は松下村塾を「行動するための塾」と考えた。

学んだことは行動に移さなければ意味がない。

結果として、松下村塾で学んだ塾生のほとんどが、

行動を重んじ、後世に名を残す業績を残したことになる。

私たちはベン大にいるからには、松陰先生の教えの通り、行動しなければならない。

そして行動するエネルギーは、志だ。

志の具体化、そして行動することの大切さを、改めて教えて頂くことが出来た。

補足として、小林さんから子ども松下村塾の開催にあたってアドバイスを頂いた。

松陰先生の本質をどうやって子どもに伝えるのか。

本質の理解とその伝達は、徹底したインプットとアウトプットが必要だ。

本を読み、その中から心を動かされたものを他の人に伝えることをもっとやっていきたい。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●今元局長の松陰學

今回、今元局長から直々に吉田松陰先生について教えていただいた。

松陰先生の凄さが分かるエピソードとして、1つ目は脱藩した出来事である。

脱藩とは、今で言うところの国籍を捨てる以上のことであり、その当時

脱藩した者は処刑されてしまうため、脱藩することは命掛けだった。

それなのになぜ松陰先生が脱藩したのかは、何よりも友との約束、義を藩よりも

大切にした結果である。

そして、2つ目は、下田踏海である。

この時、ペリーの船に密航しようとして、捕まってしまうが、ペリーの計らいにより、

幕府からお咎めを受けずに済んだのは、ひとえに松陰先生の人間力の力だということだ。

松陰先生の魅力が人間力であったから、今だに慕われるいうことが分かった。

また松下村塾は他の塾とは違い、学ぶ場ではなく行動する場であるという場所だ。

松下村塾の塾生は行動したから、高杉晋作や伊藤博文のように国を動かすほどの

人物になれたのだと感じました。

私達、ベンチャー大學生もこの松陰先生の精神を受け継いで、志を持って行動していきます。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●松陰学

最初に、松陰神社を参拝。

改めて行ってみると、国士舘大学在学時からお馴染みの土地なのにこんなに偉大な

歴史スポットなのになぜ松陰神社の存在を見落としてしまったのかと思い返し、

改めて松陰神社の有り難みが身に染みてわかった気がした。

そして肝心の講義は、まず脱藩という重罪を松陰先生は義を通す為に起こした行動だと

今元さんは仰っていた。

例え大事な友達との約束とはいえ誰しも怖気付いてそのようなことはやらないだろう。

しかし松陰先生は自分の納得の行く為ならそういう掟を破ってまで義を通すといった

行動をする人で、まさに後世まで語り継がれている偉大な人物であろう。

他には下田にて黒船に乗り込み、逮捕されたが逆にペリーはその根性を高く評価して

むしろ幕府に圧力をかけたということが語り継がれている。

今回の松陰学を学んで、正に日本ベンチャー大學は松下村塾がベースとなって

実践されていることを実感した。

それは生徒が正解を出すのではなく、教育者側が問題を投げ掛けてそれに対して

生徒側がそれぞれの考えを発言して、また何かを実行するといったコンセプトがあると

いうことから日本ベンチャー大學は正に現代版・松下村塾なのだ。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

今回、今元局長から直々に吉田松陰先生について教えていただいた。

松陰先生の凄さが分かるエピソードとして、1つ目は脱藩した出来事である。

脱藩とは、今で言うところの国籍を捨てる以上のことであり、その当時

脱藩した者は処刑されてしまうため、脱藩することは命掛けだった。

それなのになぜ松陰先生が脱藩したのかは、何よりも友との約束、義を藩よりも

大切にした結果である。

そして、2つ目は、下田踏海である。

この時、ペリーの船に密航しようとして、捕まってしまうが、ペリーの計らいにより、

幕府からお咎めを受けずに済んだのは、ひとえに松陰先生の人間力の力だということだ。

松陰先生の魅力が人間力であったから、今だに慕われるいうことが分かった。

また松下村塾は他の塾とは違い、学ぶ場ではなく行動する場であるという場所だ。

松下村塾の塾生は行動したから、高杉晋作や伊藤博文のように国を動かすほどの

人物になれたのだと感じました。

私達、ベンチャー大學生もこの松陰先生の精神を受け継いで、志を持って行動していきます。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●松陰学

最初に、松陰神社を参拝。

改めて行ってみると、国士舘大学在学時からお馴染みの土地なのにこんなに偉大な

歴史スポットなのになぜ松陰神社の存在を見落としてしまったのかと思い返し、

改めて松陰神社の有り難みが身に染みてわかった気がした。

そして肝心の講義は、まず脱藩という重罪を松陰先生は義を通す為に起こした行動だと

今元さんは仰っていた。

例え大事な友達との約束とはいえ誰しも怖気付いてそのようなことはやらないだろう。

しかし松陰先生は自分の納得の行く為ならそういう掟を破ってまで義を通すといった

行動をする人で、まさに後世まで語り継がれている偉大な人物であろう。

他には下田にて黒船に乗り込み、逮捕されたが逆にペリーはその根性を高く評価して

むしろ幕府に圧力をかけたということが語り継がれている。

今回の松陰学を学んで、正に日本ベンチャー大學は松下村塾がベースとなって

実践されていることを実感した。

それは生徒が正解を出すのではなく、教育者側が問題を投げ掛けてそれに対して

生徒側がそれぞれの考えを発言して、また何かを実行するといったコンセプトがあると

いうことから日本ベンチャー大學は正に現代版・松下村塾なのだ。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

平成26年(2014)【9月27日(土)】 人間力道場/山近義幸理事長代行(本學)

2014/09/27

コメント (0)

-------------------------------------------------

●1日の流れ

12:40 新聞アウトプット

2面「大学の国際力低下に危機感」

・日本人はなぜ英語を話せない人が多いのか?

9面「カルフール 中国で失速」

・カルフールが中国で失速したわけ

・どんな大型スーパーであればいいか?

11面「丸井、渋谷に専門店館」

・なぜ、大人に焦点を当てたのか?

・渋谷に合わせた顧客層とは?

13:50 休憩

14:00 事業創造のワークショップ

・台湾で日本の野菜を売る事業/須藤

・「都市に緑を増やそう/鈴木

・「人財紹介 クリエーター/柳沢

・「着物フェス、鯉を食べる週間、

子ども商店街、丸型自動車/嘉形

16:00 休憩

17:00 人間力道場/山近義幸理事長代行(本學)

・質問力を鍛える

-------------------------------------------------

●人間力道場

・「雑談力」

私が最も苦手とするものである。

山近社長曰く、25歳~35歳までに広くて浅い知識がないと

創造性のない人間になっていく。そうなると、多くの仕事を

与えてもらえない恐れもある。そうならないためにも、山近社長が仰る、

「対談の映像」や「バラエティーなどの司会業」を観ておくのと同時に、

あらゆる雑誌、小説、を読んでおく必要がある。

私自身は、新聞を読むことと、youtubeを観て勉強していく。

・「知ったかぶりをせずに質問をする」

初対面であるとどうしても恥ずかしくなり、質問をすることに

抵抗を感じてしまう。それによって、相手の話す内容に知ったかぶりを

してしまった経験もある。それは、本当にもったいないと最近になって感じる。

知ったかぶりをすることで、「教えてもらうチャンスを自ら逃している」からである。

せめて、知ったかぶりをせずに馬鹿だと思われるくらいの質問をした方が良いと思う。

・「リスペクト精神を持つ」

どんな相手にも「リスペクトを持つこと」が重要である。

人は年齢を重ねると「リスペクト」を感じなっていくと思う。

そうなると、人は自分こそが正しい人間なんだと偏った考えをしてしまう。

私はそんな人間になりたくはない。では、どんなことに注意をすれば良いのかである。

山近社長は、「相手が勝っているところを見なさい」と仰った。要するに

人間観察をすることが大切である。どんな相手にも自分より優れているところ

はたくさんある。それを見つけておくと、質問が湧きでてくる。

ですから、私はどんな人にも「リスペクト」を持つ人間になっていくように

人間観察を多く取り入れていきます。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●事業創造ワークショップ

事業創造の本格始動に向け、各々アイデアを発表し、皆で検討した。

私は当初、日本の野菜を台湾で売ることを考えた。

しかし、「台湾にない日本独自の野菜はあるのか?」

との問いに対し、答えに窮してしまった。

それよりも、和牛や果物のほうが、独自性を出せるのでは、というアドバイスを頂いた。

そもそも、台湾という市場を相手にしたいのか、またすべきなのかどうか、

という点も未だあやふやではある。

しかし、裸足の国に靴を売る例のように、

こだわって考えれば必ずチャンスは眠っていると信じたい。

今後も農業、そして台湾という2点にこだわり、ニーズを探し求めていく。

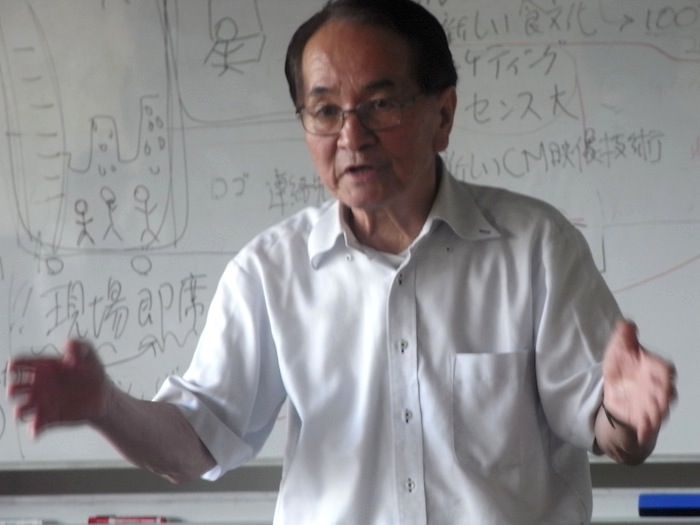

●山近社長の人間力道場・第5講

今回のテーマは「質問力」。

山近社長が再三にわたり最重要である、と

ご指摘をいただいている能力についてである。

様々なアドバイスの中でも、特にこれはと思ったのは、相手に対するリスペクトを

持てば、質問は湧いてくる、という点である。

どんな人間であっても、自分より優れた点を必ず持っているものだ。

そこに注目し、質問をしていくとうまくいくという。

せっかく質問しようとしても、何を質問してよいか分からないことは、私には多々ある。

そんな時、このアドバイスを思い出せば、楽に質問を進めることが出来るようになるのではないか。

そして、「実は…」という本音を引き出したとき、質問者として勝利したことになる。

あまり人に話したくない話をしてくれるということは、それだけ心の距離を

近づけることが出来た証だからだ。

また、「馬鹿だと思われるぐらいの質問でいい」というのも重要だ。

プライドなどにこだわらず、質問に対する心理的なハードルを下げておかなければ、

怖くて質問などできはしない。

ただ、質問にあたって最低限の知識は備えておくことも必要だ。

訳の分からない状態での質問は、する方にもされる方にも苦痛でしかない。

そのため、山近社長の場合は「広く浅く」を心がけ、いろいろな話題で質問

できるように準備をされている。

情報収集に対するあくなき努力が、質問力の基礎を作る、ということである。

今回の講義で感じたことは、インプットとアウトプットをバランスよくすることが必要だ、

ということである。より良い質問をするために、情報収集(インプット)、そして

より多く質問をすること(アウトプット)の両方をすべきである。

これは相当の意思を持って行わなければ続かないことだとは思う。

そのために、1日10回質問する、などの決め事を作り、実行するのが良いと考える。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●1日の流れ

12:40 新聞アウトプット

2面「大学の国際力低下に危機感」

・日本人はなぜ英語を話せない人が多いのか?

9面「カルフール 中国で失速」

・カルフールが中国で失速したわけ

・どんな大型スーパーであればいいか?

11面「丸井、渋谷に専門店館」

・なぜ、大人に焦点を当てたのか?

・渋谷に合わせた顧客層とは?

13:50 休憩

14:00 事業創造のワークショップ

・台湾で日本の野菜を売る事業/須藤

・「都市に緑を増やそう/鈴木

・「人財紹介 クリエーター/柳沢

・「着物フェス、鯉を食べる週間、

子ども商店街、丸型自動車/嘉形

16:00 休憩

17:00 人間力道場/山近義幸理事長代行(本學)

・質問力を鍛える

-------------------------------------------------

●人間力道場

・「雑談力」

私が最も苦手とするものである。

山近社長曰く、25歳~35歳までに広くて浅い知識がないと

創造性のない人間になっていく。そうなると、多くの仕事を

与えてもらえない恐れもある。そうならないためにも、山近社長が仰る、

「対談の映像」や「バラエティーなどの司会業」を観ておくのと同時に、

あらゆる雑誌、小説、を読んでおく必要がある。

私自身は、新聞を読むことと、youtubeを観て勉強していく。

・「知ったかぶりをせずに質問をする」

初対面であるとどうしても恥ずかしくなり、質問をすることに

抵抗を感じてしまう。それによって、相手の話す内容に知ったかぶりを

してしまった経験もある。それは、本当にもったいないと最近になって感じる。

知ったかぶりをすることで、「教えてもらうチャンスを自ら逃している」からである。

せめて、知ったかぶりをせずに馬鹿だと思われるくらいの質問をした方が良いと思う。

・「リスペクト精神を持つ」

どんな相手にも「リスペクトを持つこと」が重要である。

人は年齢を重ねると「リスペクト」を感じなっていくと思う。

そうなると、人は自分こそが正しい人間なんだと偏った考えをしてしまう。

私はそんな人間になりたくはない。では、どんなことに注意をすれば良いのかである。

山近社長は、「相手が勝っているところを見なさい」と仰った。要するに

人間観察をすることが大切である。どんな相手にも自分より優れているところ

はたくさんある。それを見つけておくと、質問が湧きでてくる。

ですから、私はどんな人にも「リスペクト」を持つ人間になっていくように

人間観察を多く取り入れていきます。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●事業創造ワークショップ

事業創造の本格始動に向け、各々アイデアを発表し、皆で検討した。

私は当初、日本の野菜を台湾で売ることを考えた。

しかし、「台湾にない日本独自の野菜はあるのか?」

との問いに対し、答えに窮してしまった。

それよりも、和牛や果物のほうが、独自性を出せるのでは、というアドバイスを頂いた。

そもそも、台湾という市場を相手にしたいのか、またすべきなのかどうか、

という点も未だあやふやではある。

しかし、裸足の国に靴を売る例のように、

こだわって考えれば必ずチャンスは眠っていると信じたい。

今後も農業、そして台湾という2点にこだわり、ニーズを探し求めていく。

●山近社長の人間力道場・第5講

今回のテーマは「質問力」。

山近社長が再三にわたり最重要である、と

ご指摘をいただいている能力についてである。

様々なアドバイスの中でも、特にこれはと思ったのは、相手に対するリスペクトを

持てば、質問は湧いてくる、という点である。

どんな人間であっても、自分より優れた点を必ず持っているものだ。

そこに注目し、質問をしていくとうまくいくという。

せっかく質問しようとしても、何を質問してよいか分からないことは、私には多々ある。

そんな時、このアドバイスを思い出せば、楽に質問を進めることが出来るようになるのではないか。

そして、「実は…」という本音を引き出したとき、質問者として勝利したことになる。

あまり人に話したくない話をしてくれるということは、それだけ心の距離を

近づけることが出来た証だからだ。

また、「馬鹿だと思われるぐらいの質問でいい」というのも重要だ。

プライドなどにこだわらず、質問に対する心理的なハードルを下げておかなければ、

怖くて質問などできはしない。

ただ、質問にあたって最低限の知識は備えておくことも必要だ。

訳の分からない状態での質問は、する方にもされる方にも苦痛でしかない。

そのため、山近社長の場合は「広く浅く」を心がけ、いろいろな話題で質問

できるように準備をされている。

情報収集に対するあくなき努力が、質問力の基礎を作る、ということである。

今回の講義で感じたことは、インプットとアウトプットをバランスよくすることが必要だ、

ということである。より良い質問をするために、情報収集(インプット)、そして

より多く質問をすること(アウトプット)の両方をすべきである。

これは相当の意思を持って行わなければ続かないことだとは思う。

そのために、1日10回質問する、などの決め事を作り、実行するのが良いと考える。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●上手な質問は相手を引き出す

『質問力』がテーマである。

人間力道場が始まる前の事前のワークでは、質問攻めワークと

質問の中にあらかじめ決められた質問があるワークと2種類行なった。

両方のワークは共に5秒間沈黙すると失格というルールであり、

いかに質問を深掘りして質問出来るかが、ここでは重要である。

そして、今回の人間力道場のテーマである『質問力』はそのレベルが

高ければ高いほど相手の事をより引き出すことが出来る。

とっさの相手の出方により質問を決まるため、プレゼンとは違い、

あらかじめ準備や練習が出来ないのが特徴である。

また、質問するにはやはりある程度の薄く広い知識を身につける必要がある。

相手が自分より年下だろうが年上だろうが、自分より優れた面が

必ずあるはずなので、相手にリスペクトすることを忘れてはいけない。

また、同じような人間ばかり会わないことも重要である。

自分と同じ性別、同じ年代、同じ価値観の人間ばかりと付き合っていると

自分の視野も狭くなり、結果、自分の『質問力』も上がらないということになりかねない。

最近の学生は人との距離感を保ち過ぎる学生が多く、相手の沈黙を恐れて

質問自体をしない学生が多い。

それでは『質問力』は上がらない。

『質問力』を上げるには相手がどんな人間だろうと話しかける勇気が必要である。

また、技術的な事では相手のウィークポイントを褒めたり、落として褒める

『弓矢の法則』などいろいろあるが、結局は質問が上手くなるためには質より、

量であり、どれだけ日頃からいろんな人に質問をしているかで

質問力は高くなるか低くなるかが変わるということが事前のワークや今回の人間力道場に

参加させていただいたことで実感しました。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●ワークショップ

この日はワークショップにて皆でアドバイスしあう形をとりました。

ただ他人にはアドバイスは出せていたものの、いざ自分がやるとなると

全くと言っていい程相手に伝わらなかったです。

相手に説明して納得させて、共感を得るのは思っていた以上に難しいと実感しました。

ただ他の人との連携が必要であるとも実感しました。

●人間力道場

質問することの大事さがテーマでした。

質問することは相手に対して興味を持っているという印なので、質問というのは

コミュニケーションを円滑にする上でとても有意義な手段であると学びました。

また毎回違う人間と出会うということもとても大事で、それぞれ違う

気づきを得られる有効な手段であるということも学びました。

今後も違う人間と出会い人脈を広げ人間力を身につけたいです。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

『質問力』がテーマである。

人間力道場が始まる前の事前のワークでは、質問攻めワークと

質問の中にあらかじめ決められた質問があるワークと2種類行なった。

両方のワークは共に5秒間沈黙すると失格というルールであり、

いかに質問を深掘りして質問出来るかが、ここでは重要である。

そして、今回の人間力道場のテーマである『質問力』はそのレベルが

高ければ高いほど相手の事をより引き出すことが出来る。

とっさの相手の出方により質問を決まるため、プレゼンとは違い、

あらかじめ準備や練習が出来ないのが特徴である。

また、質問するにはやはりある程度の薄く広い知識を身につける必要がある。

相手が自分より年下だろうが年上だろうが、自分より優れた面が

必ずあるはずなので、相手にリスペクトすることを忘れてはいけない。

また、同じような人間ばかり会わないことも重要である。

自分と同じ性別、同じ年代、同じ価値観の人間ばかりと付き合っていると

自分の視野も狭くなり、結果、自分の『質問力』も上がらないということになりかねない。

最近の学生は人との距離感を保ち過ぎる学生が多く、相手の沈黙を恐れて

質問自体をしない学生が多い。

それでは『質問力』は上がらない。

『質問力』を上げるには相手がどんな人間だろうと話しかける勇気が必要である。

また、技術的な事では相手のウィークポイントを褒めたり、落として褒める

『弓矢の法則』などいろいろあるが、結局は質問が上手くなるためには質より、

量であり、どれだけ日頃からいろんな人に質問をしているかで

質問力は高くなるか低くなるかが変わるということが事前のワークや今回の人間力道場に

参加させていただいたことで実感しました。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●ワークショップ

この日はワークショップにて皆でアドバイスしあう形をとりました。

ただ他人にはアドバイスは出せていたものの、いざ自分がやるとなると

全くと言っていい程相手に伝わらなかったです。

相手に説明して納得させて、共感を得るのは思っていた以上に難しいと実感しました。

ただ他の人との連携が必要であるとも実感しました。

●人間力道場

質問することの大事さがテーマでした。

質問することは相手に対して興味を持っているという印なので、質問というのは

コミュニケーションを円滑にする上でとても有意義な手段であると学びました。

また毎回違う人間と出会うということもとても大事で、それぞれ違う

気づきを得られる有効な手段であるということも学びました。

今後も違う人間と出会い人脈を広げ人間力を身につけたいです。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

平成26年(2014)【9月26日(金)】 事業創造/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)

2014/09/26

コメント (0)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------●1日の流れ

9:40 新聞アウトプット

1面「産学連携 実用にシフト」

・今まで産学連携が遅れているのはなぜか?

42面「中退 経済的理由20%」

・奨学金があるのだから、やる気がないだけでは?

10:30 鳥越先生の事業創造

・約束を守ることについて

・自分を変える儀式

12:45 休憩

13:45 事業創造ワークショップ

・詹さん「自分のレストラン」

・趙さん「Tree Factory」(3Dアニメーション)

-------------------------------------------------

●事業創造

・6期生の根本的な原因

私たちは、鳥越先生の期待を簡単に裏切っていた。

「約束の重み」を理解していなかったのだ。約束というのは、

事業創造をこの日までに仕上げてくることであった。

だが、6期生全員が出来ていない。しかし、台湾学生は1日でまとめてきた。

その違いは何だったのだろう。

それは、「人との約束の重み」の重要度を低く見ていたことにあるのではないか。

少なくとも、あとで、あとでとした結果がこのような結果に至ったと思う。

それでは、「何がベンチャーだ」と言われてもしかたがない。それでも、

私はこのような経験は6期生を変える日であると信じる。

だから、鳥越先生への信頼を1個、1個ずつ返して期待を取り戻したい。

・儀式を習慣化する

儀式とは、

①「はい」・「いいえ」をはっきり言います。

②約束を守ります。

③報告・相談をします。

この3つを毎日の朝礼で唱和することが決まった。

なぜすることになったのかは、今回のケースが大きな要因の一つであるが、

私たち6期生は鳥越先生以外にも事務局をはじめ南出さんや小林さんなど

多数の方への信頼も失いつつあったのである。つまりは、多くの罪を

犯していたのである。

私はそれに気付いてもいなかった。自分は今まで何をしてきたのだろう。

本当に大事なものを見失っていた。。

ですので、次からは軽はずみな発言は控えよう。もっと、自分の言葉に

責任を持とうと決意した。

必ず儀式を習慣化し、"約束を守れる男"になっていく。

・趙さんと詹さんのプレゼン

1日でまとめてくるレベルではないと、とてもハイレベルなものとなっていた。

まず、詹さんは「夢のファーストステップ」というプレゼンであった。

5つのお店を持って、それをどんどん増やしていきたいという想いがある。

それを日本と台湾で広めていきたいと考えているようだ。

現在、日本にある台湾料理は偽りが多いと伺った。そのため、本当の台湾料理を

日本の皆さんに知ってもらいたいという彼女の熱意を今回のプレゼンで感じた。

次に、趙さんは「ツリーファクトリー」というプレゼンであった。

彼女の技術を生かした、アニメを制作して会社を興したいという。

プレゼンを聴いていて彼女のマーケティングセンスには本当に脱帽した。

そして、世界中の人がアニメを見て感じられるものを作っていきたいと

聴く側に強く訴いかけてくる印象を感じた。本当に成功するのではないか

とワクワクしたプレゼンであった。

それぞれに特徴があって本当に勉強になった。さらに、刺激をより多く貰った。

今度は私たちの番である。必ず彼女らが帰る前に形にできたものを

発表していきたい。そのためにも毎日必死に事業創造と向き合っていく、

そして、一層の努力を積み重ねていきたい。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●発表を終えて

●発表を終えて今日は鳥越先生最後の講義で、私にとって本当に良い日でした。

「自分の会社を立ち上げたい!」1ヶ月前に皆の話聞いてから、

初めて私の思い描いていた事業も動きました。

どんな会社を立ち上げたい?会社の雰囲気は?お客様の望みはなんですか?

ライバルと何が違いますか?いつも想像しています。

3Dアニメ会社「TREE FACTORY」のコンセプトが生まれました!

提供のサービスや値段もちゃんと考えました。

宣伝方法はいくつか考えました、本当にやりたいです!

皆さんからの意見を元に更に良くしてゆきます、ありがとう!

でも、自分の能力はまだまだ足りないので、一生懸命勉強して自分に投資します。

準備できた時、仲間と一緒に会社を立ち上げます!

本日私のプレゼンテーションについても、いくつか悪い所がわかりました。

発表の順番が良くない、見せたい映像もばらばら、ちゃんとまとめてからの方が

良いと感じました。

From:趙姮安@べんだい台湾生

----------------------------

●事業創造の講義

本日は鳥越先生の講議です!

朝9時半に鳥越先生は来られました。

1 はい!いいえ!をはっきり言います。

2 約束を絶対に守ります。

3 報告をします。

以上が必要です。

午後から私と趙さんの"私のビジネスプラン"企画を講義しました。

パワーポイントの資料は本日の朝から作ったので、そんなに良くありませんでした。

日本語のしゃべりはまだまだです。

でも、自分の夢はいっばい有ります。すべての完成が必要です。

夢をみんなと分かち合うことができるのは、本当にとても良い!

さらに皆から色々な提案を得られます。本当に素晴らしい授業でした!

From:詹雅琦@べんだい台湾生

---------------------------

●事業創造第5講

●事業創造第5講•鳥越先生の期待をまたも裏切るような結果になってしまった。

私達、6期生がきちんと事業創造の課題をこの日までにしっかり準備して

来なかったためである。

鳥越先生から『もう事業創造の講義はやらなくても良いか』とまで

言わせてしまったことはとても申し訳ないことであり、恥ずべきことである。

そして、これから3つのことを守っていくことを実践していく。

1つ目は『はい』、『いいえ』をはっきり言う。

2つ目は約束を守るということである。

そして、3つ目は報告、相談をすることである。

以上の3つを守ることを鳥越先生と約束しましたので、鳥越先生がかけて

頂いているご期待に応えるためにもとにかく実行することが必要である。

約束を守ることは人との信頼関係を築いていく上でも社会に出てからでも

重要なことであり、あらゆるチャンスを自分から放棄しないためにも、

人間として幸せに生きるためにもこの事は実行していかなければならない。

そして、今日、発表してくれた詹さん、趙さんと私達の1番の違いは

自分の事業に熱意があるかないかではないかと私は思いました。

私達に今、必要なものはこの熱意、やる気と鳥越先生が仰っていた

『人は変わることが出来る』ということを信じることが自分を変える方法では

ないかと私は思いました。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●學び

今回は鳥越先生の期待を裏切る結果となってしまった。

それは機から見たら言い訳にしか聞こえないと思うが、私自身何をしていいか

正直わからなかった。

ただ自分は振り返るとのび太君状態になっていたのは事実だ。

その為今回は鳥越先生をがっかりさせてしまった。

鳥越先生は大変情熱的な方である。

しかし比較して自分だけでなく他のみんなも冷めている状態で有るのは事実だ。

他には皆で必要最低限しか相談をしたことが殆ど無かった。

ただこれでは足踏み状態だ。

そこから脱却するには根本からやり直すことが第一歩だ。

その為にはもう少し周りとの距離を近付けることがお互いに刺激になるはずだ。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

●鳥越先生の事業創造・第5講

約束を守れるか。

人間として生きたければ、約束は守る。

今回、私たちは鳥越先生の信用を失ってしまった。

自分で鳥越先生と約束したこと、つまり事前課題の提出期限を守ることもできず、

ろくに準備もしないまま講義に臨んでしまったからだ。

私たちはいったい何をしに、ベン大に来ているのか?

結局この半年で何度も繰り返し指摘され、かつ直せなかったことは、

やるといったことはちゃんとやれ、ということだ。

それが約束を守るということである。

残りの半年で私たちは、約束を守る人間にならなければならない。

詹さんと趙さんのビジネスプランについて、それぞれ発表してもらった。

2人とも、自分の専門があって、やりたいことの形も見えている状態なので、

あとはどんなお客様に、どうやって売るのか?ということが問題だ。

日本にないスタイルの営業時間でやる朝食店などは、宣伝次第で日本の

ライフスタイルを変革する可能性すら秘めていると思う。

また、台湾人の芸術感覚で3Dアニメーションを作るならば、日本でもインパクトを与えられるだろう。

聴いていて非常に楽しみな2人の発表だった。

私自身の関心事である農業は、日本社会にとっての重要問題を扱うことになるので、

本当に覚悟が必要だと感じる。

単に商品を売るだけではなく、日本で求められている農産物とは何か、

中卸のような流通の存在がどれほど重要か、ということをもっと知りたい。

ただ、リサーチ不足を言い訳にしていては何も始まらない。

鳥越先生との約束である、「とにかくアイデアを出してみる」ことに真剣に

取り組まなければならない。

はい、いいえで答える。約束は守る。報告・相談をする。

すぐできるはずだ。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

平成26年(2014)【9月24日(水)】 地ビール営業研修 最終日

2014/09/24

コメント (0)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------●1日の流れ

12:00 集合•朝礼(無門庵)

12:20 新聞アウトプット

7面「地ビール最大手に出資」

•ビール業界が苦戦している理由

•なぜキリンが地ビールに出資したのか

1面「街を小さく強く 人口病に克つ噴出する痛み①」

•この記事を読んでどう思うか

13:05 ミーティング

•5日目の振り返り

•最終日にやるべき事

14:30 各班出発

天竹一真君(佛教大学)も柳沢班に参加

19:00 地ビール研修6日目終了

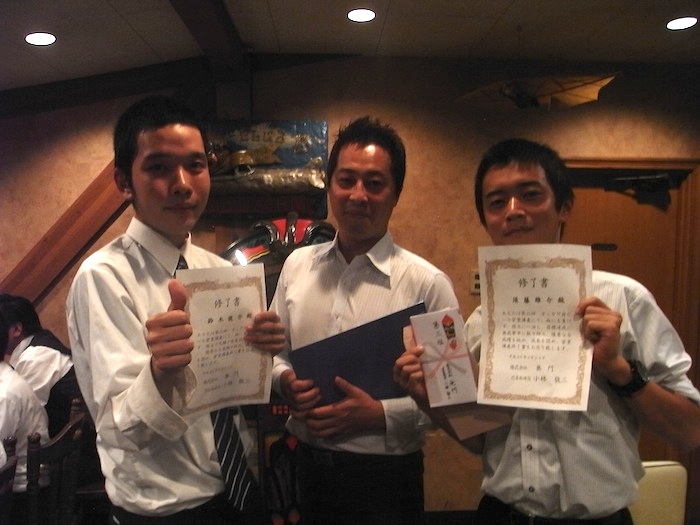

19:30 表彰式•懇親会

22:00 終礼•解散

-------------------------------------------------

【地ビール研修 最終結果(6期生)】

1班(須藤、鈴木)

・新規訪問 158

・サンプル 106

・回収 22

・契約件数 8

・本数 48

2班(嘉形、趙(チョウ)、詹(セン))

・訪問件数 180

・サンプル配布数 113

・回収数 29

・契約件数 14

・契約本数 102

3班(柳澤、天竹、井浪、榊原)

・訪問数 164

・サンプル配布数 127

・サンプル回収数 47

・契約件数 12

・契約本数 90

【1班】

-----------------------------------------------

訪問件数 11件

サンプル配布数 クリーム3本,アンバー3本

契約件数 1件(6本)

-----------------------------------------------

●計画性、実行力、勇気

最終日、鈴木君の良いところが見えてきた日だった。

人の名前とお店の場所を、本当によく覚えているのである。

彼の強みにもっと早く気付いて、それを最大限活かせるやり方を

考えるべきだった、と悔やまれる。

今回の営業研修を通して、計画性、実行力、そして勇気の大切さを学んだ。

いつまでに何をすべきか、早い段階で決めなくてはならない。

計画を決めたら、それをきちんと実行しなければならない。

さらに、弱気になって引き返したりせず、勇気をもってやるべきことをやらねば、

何も起こることはない。

これらの学びを必ず、これからの人生に生かしていかなければならない。

最終日に2回も訪問して、ついに契約して下さった方もいた。

今回の研修で契約して下さったすべての方、お忙しい中でも話を聞いて

下さったすべての方、私たちのためにすべてのリスクを背負って研修を準備して

下さった小林社長、小林透さん、高橋さん、無門庵スタッフの方々に、お礼申し上げたい。

本当に、ありがとうございました!

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●地ビール営業研修最終日

この日は地ビール営業研修最終日だった。

私達は最後まで契約を頂く為にありとあらゆるお店を廻ったが、

思った様に結果は出なかった。

ただ4日目から訪問していたお店の店長さんは大変人が良く、私達の熱意を買って下さった。

私はその店長さん対してとても悪いことをしたなととても後悔した。

それは他のお店でも言えることだが、赤字覚悟で契約してくださっていたことである。

もしかしたら私達のお陰でお店が閉店に追い込まれる可能性があるかもしれないからだ。

今回は結果は最下位だったが、ペアの須藤君はやると言ったら絶対にやる実行力の

持ち主であるということがわかった。

事実自分が無理だと思っていたことを彼は何が何でもやり抜くことが多かった。

●振り返り

今回の営業研修を通して自分の立ち位置というのがわかったかもしれない。

というのも、私は営業そのものに向いてないが、後ろから営業する人をフォローすることや、

お酒が飲めないので、その分周りが見えてビールが少なくなったら注いだり

酔っ払ってる人がいたら、お冷を注文したりなど、周りに気を遣うことだ。これからも

最前線の仕事の人に時間の計算、道順をフォローするなど私の長所を生かして生きたいです。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

【2班】

【2班】-----------------------------------------------

訪問件数 25件

サンプル配布数 クリーム3本,アンバー2本

契約件数 6件(42本)

-----------------------------------------------

●地ビール営業最終日

・苦い経験

今回は、6日間の中で一番よい経験をしたのかもしれない。

なぜかというと、

再訪問をしたときに叱って頂いた所が2軒あったからだ。

それは、全て私が悪いのである。

なぜか、1つは約束を忘れてしまったこと。

2つは電話の対応が全くできていなかった所である。

台湾学生には本当に申し訳ないと思った。もっと頼りがいのある

人にならなければいけないと自覚した日であった。

・小林透さんのスゴさ

それは、一緒にお店に謝りに行った時のことである。小林さんは一切、自分から

言いだすことなく、誠意あるお辞儀とハキハキした謝罪の言葉のみを言われていた点が

とても印象的であった。そして、次につなげる営業をしていたので、とてもすごい方

なんだと改めて実感致しました。

私もその様な姿をみて、自分もどんな難しい場面でも次につなげるようにして

いけるようになりたいと心から感じた。

●感想

6日間を通して、学ばせて頂いたのは、チームとしてのコミュニケーション力や団結力、

さらには計画性などである。そして、個人的には言葉を整理してから話すこと、

要点をしっかり押さえて話をすることである。本当に色んな所が見えた研修であったと思う。

この様な研修ができること自体、先ずは日本ベンチャー大學のおかげである。

さらに、協力して頂いた無門さんのお力添えがあって私達がこの研修が出来ました。

本当にありがとうございます。この経験を忘れずに、さらなる成長を遂げてみせます。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

【3班】

【3班】-----------------------------------------------

訪問件数 10件

サンプル配布数 クリーム2本,アンバー0本

契約件数 1件(24本)

-----------------------------------------------

●実りのあった1週間

いよいよ約1週間の地ビール研修も最終日が来た。

この時点で私の班は2位であったため、1位を取るためには、この日4件契約を

いただけなければならない。

また、この日は、たまたま見学に来ていた佛教大学の天竹一真君と急遽ペアを組むことになった。

そのため、今までこの約1週間、地ビール研修をしてきた私が引っ張って

頑張らなければならない。

そして、今元局長や無門庵の小林透さんの激励の中で「今日が最終日なのだから、

今までの全てをぶつけて来い!」とアドバイスをいただいて、最後の地ビール研修が始まった。

しかし、『今回は遠慮する』と言われる店舗が多く、私としてはすべてをぶつける

気持ちで粘ったのだが、そこは相手の店舗の方の方が上手だった。

また、ペアを組んだ天竹君もこの日が初めての営業にも関わらず頑張ってくれて

とても自分として励みになった。

そして、4回目に訪問することになった双葉キッチンという店舗で、遂に4セット契約をして

いただきました。契約していただいた理由は「もう4回も来てくれて頑張ってくれたから

買ってあげる」という理由でした。

このことは最後まで諦めずに営業を何度も行ったことがこのような結果に結びついた

のだと思いました。

そして、この日は1件契約をいただけたのですが、結果的には1位になることが出来ず、

その点ではとても残念でした。

しかし、この地ビール研修は自分にとって社会を知る上でとても勉強になりました。

また、無門庵の小林敬三社長も仰っていたようにこの地ビール研修で辛かったことを

忘れずに今後のベンチャー大學の講義、そして、自分の人生に生かしていきます。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0