東京校の講義レポート

平成26年(2014)【10月9日(木)】 DVDで聴講(株式会社島屋 吉貴隆人社長)

2014/10/09

コメント (0)

-------------------------------------------------

●1日の流れ

9:30 新聞ディスカッション

1面「宅配ビッグバン 経済の大動脈 太く長く」

・流通はなぜパンクしそうになっているのか?

・効率化はどのようにすれば出来るか?

9面「ドラマ連動通販 アジアが舞台」

・ドラマ+通販で何が売れる?

・日本企業が展開する利点、ハードルは?

11面「コンビニ収益、商品力で差」

・セブンとファミマで差がついたのはなぜか?

・ファミマのファンを作るには?

11:00 休憩

12:00 島屋・吉貴隆人社長の講義DVD鑑賞

・社長になるまで

・知らない人だらけの環境へ飛び込む

・働く目的とは

・気付きとプラス思考を鍛える

-------------------------------------------------

●島屋・吉貴隆人社長の講義をDVDで

吉貴社長が社長になるまでの歩み、そして社会人として必要な力などについてお話を聞いた。

色々辛い経験をされていると言いながらも、それを感じさせないユーモアと力強さのあるお話だった。

吉貴社長は、中学受験、大学のサークル、留学、上海赴任と、次々に周りが

知らない人だらけの環境に飛び込んでいった。自分の心地よい環境から

飛び出すことによって人は成長するというが、まさにそれを実践してきたのだと感じた。

「気付き」の力は、鍛えなければ身に付かないものである。

環境整備の取り組みを通して、細かいところに気付ける力は養われる。

コミュニケーションを学んだ時にも、相手の気持ちに立って行動することの

大切さを教わったが、気付きをたくさん得る能力は絶対に必要である。

「当たり前」と思わず、「ありがとう」と感謝することでも、気付きの力を必要とする。

もう一つ、訓練しなければならないものがある、と吉貴社長はおっしゃった。

それは、プラス思考である。

「社長が難しい顔をしてはいってくると、社員のテンションが下がる」と指摘された

(そういうことを言える環境を社長が作り上げた、ということでもある)。

そのため、表情、言葉、姿勢といったところから、プラスのイメージを発信するよう

心がけているという。これは、私にもすぐに実践できるものだと思う。

素直であることも、成長するために不可欠なことである。

素直とは、そのまま真似が出来ることだ。

尊敬する人の言動をそっくりそのまま模倣する。そうすると、子供が親の真似をして

成長するように、レベルアップすることが出来る。

私も、この人のようになりたい、という人物に早く出会って、どんどん真似していきたい。

まずは吉貴社長の、プラス思考の実践の部分から真似していく。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●吉貴隆人社長(株式会社 島屋)

・遊ぶことの重要性

吉貴社長は大学生の時に良く遊んでいたと仰っていた。

それは、単に遊ぶことを目的としていたわけではなく、

遊ぶことを通して色んな人の"価値観"を知り、"つながり(縁)"、

さらには"人と過ごすこと"を目的にしていることを今回学ばせて頂いた。

また、吉貴社長は当時アルバイトをしていたのだが、父親から

「アルバイトする時間がもったいない、その分を出すから時間を

もっと大切にしなさい」と教えられたとお聴きした。

当時から"時間の使い方"を父親から学ばれ、それを大学生の時に

知っていたということは、本当に素晴らしい環境であると感じた。

・使命

私は、「使命」という字の意味を深く考えたことがなかった。

吉貴社長の使命は、自分(吉貴社長)を憧れてくれるような人物に

なることとお聴きした。

私自身で考えてみると、使命は何だろう?全く考えたことがありませんでした。

しかし、私の使命を考えるのはもっと先の様に感じる。

もっと自分磨きを徹底的にして多くの経験をしていきたいである。

その上で、使命とは何かを考えても遅くはないだろうと思う。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

9:30 新聞ディスカッション

1面「宅配ビッグバン 経済の大動脈 太く長く」

・流通はなぜパンクしそうになっているのか?

・効率化はどのようにすれば出来るか?

9面「ドラマ連動通販 アジアが舞台」

・ドラマ+通販で何が売れる?

・日本企業が展開する利点、ハードルは?

11面「コンビニ収益、商品力で差」

・セブンとファミマで差がついたのはなぜか?

・ファミマのファンを作るには?

11:00 休憩

12:00 島屋・吉貴隆人社長の講義DVD鑑賞

・社長になるまで

・知らない人だらけの環境へ飛び込む

・働く目的とは

・気付きとプラス思考を鍛える

-------------------------------------------------

●島屋・吉貴隆人社長の講義をDVDで

吉貴社長が社長になるまでの歩み、そして社会人として必要な力などについてお話を聞いた。

色々辛い経験をされていると言いながらも、それを感じさせないユーモアと力強さのあるお話だった。

吉貴社長は、中学受験、大学のサークル、留学、上海赴任と、次々に周りが

知らない人だらけの環境に飛び込んでいった。自分の心地よい環境から

飛び出すことによって人は成長するというが、まさにそれを実践してきたのだと感じた。

「気付き」の力は、鍛えなければ身に付かないものである。

環境整備の取り組みを通して、細かいところに気付ける力は養われる。

コミュニケーションを学んだ時にも、相手の気持ちに立って行動することの

大切さを教わったが、気付きをたくさん得る能力は絶対に必要である。

「当たり前」と思わず、「ありがとう」と感謝することでも、気付きの力を必要とする。

もう一つ、訓練しなければならないものがある、と吉貴社長はおっしゃった。

それは、プラス思考である。

「社長が難しい顔をしてはいってくると、社員のテンションが下がる」と指摘された

(そういうことを言える環境を社長が作り上げた、ということでもある)。

そのため、表情、言葉、姿勢といったところから、プラスのイメージを発信するよう

心がけているという。これは、私にもすぐに実践できるものだと思う。

素直であることも、成長するために不可欠なことである。

素直とは、そのまま真似が出来ることだ。

尊敬する人の言動をそっくりそのまま模倣する。そうすると、子供が親の真似をして

成長するように、レベルアップすることが出来る。

私も、この人のようになりたい、という人物に早く出会って、どんどん真似していきたい。

まずは吉貴社長の、プラス思考の実践の部分から真似していく。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●吉貴隆人社長(株式会社 島屋)

・遊ぶことの重要性

吉貴社長は大学生の時に良く遊んでいたと仰っていた。

それは、単に遊ぶことを目的としていたわけではなく、

遊ぶことを通して色んな人の"価値観"を知り、"つながり(縁)"、

さらには"人と過ごすこと"を目的にしていることを今回学ばせて頂いた。

また、吉貴社長は当時アルバイトをしていたのだが、父親から

「アルバイトする時間がもったいない、その分を出すから時間を

もっと大切にしなさい」と教えられたとお聴きした。

当時から"時間の使い方"を父親から学ばれ、それを大学生の時に

知っていたということは、本当に素晴らしい環境であると感じた。

・使命

私は、「使命」という字の意味を深く考えたことがなかった。

吉貴社長の使命は、自分(吉貴社長)を憧れてくれるような人物に

なることとお聴きした。

私自身で考えてみると、使命は何だろう?全く考えたことがありませんでした。

しかし、私の使命を考えるのはもっと先の様に感じる。

もっと自分磨きを徹底的にして多くの経験をしていきたいである。

その上で、使命とは何かを考えても遅くはないだろうと思う。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●リアル経営學(DVD編)

株式会社 島屋 の社長、吉貴隆人社長の講義DVDを拝見させていただいた。

吉貴社長は違う文化圏に触れられる可能性が高いという理由で

イギリスの語学学校に入学したり、ロンドン大学でビジネスの勉強をしたりと

好奇心が旺盛で自由気ままな面があった一方で、浪人生活を送ったり

奥さんを亡くしたトラウマを感じさせない強さというものも感じられました。

また、吉貴社長は昔から社長だったお父さんの影響を強く受けていて、

小さい頃から社長になるのが夢だったそうです。

吉貴社長の講義で特に印象に残ったことは、学ぶ、気づく力を養うという

お話です。好きではないこと、関心がないことは他の人から言われない限り

気づかないが、普段から周りに関心を持つことで自ずと気づく力が養われるのだと学びました。

また、社会でどういう人財が求められるかということでは、素直な人、

人から言われたことをそのままマネ出来る人が成長出来ると仰られていました。

私もまずは何でも人から言われたことは1度は素直に聞いてとりあえず実践する

ことから初めていきます。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●吉貴社長の講義DVD鑑賞

吉貴社長は話を聞いていると辛いことも楽しいことも経験されていて、

まさに人生楽しんだもん勝ちと言うことを表現されているように私には聞こえた。

吉貴社長は中学受験、一浪の末の慶応大学進学、スキーサークル、イギリス留学、

上海赴任など平均の人よりも多くの経験を積んで今に至っているのだと強く実感した。

まず気づくことは周りから与えられるものではなく、自らが気付こうと言う意思が

なければ成り立たない。

また、感謝の気持ちを常に忘れてはならないとも仰っていた。自分は、相手から得てばかりで、

それがいつの間にか当たり前になってしまっているのかもしれない。

そうならない為にまず自分が与える側になって、感謝される嬉しさを身をもって

学ぶことが必要かもしれない。

そして素直である姿勢はとても成長する上で大事だと仰っていた。

それは尊敬している人の見た目、言動をそっくりそのまま真似することだ。

しかし自分はどうかというと、やる前から出来ないと投げ出しているところが多く

この半年間を無駄に過ごしていたのかもしれない。

今後は頭で考える前に、尊敬している人の真似をまずやってみることを実践する。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

株式会社 島屋 の社長、吉貴隆人社長の講義DVDを拝見させていただいた。

吉貴社長は違う文化圏に触れられる可能性が高いという理由で

イギリスの語学学校に入学したり、ロンドン大学でビジネスの勉強をしたりと

好奇心が旺盛で自由気ままな面があった一方で、浪人生活を送ったり

奥さんを亡くしたトラウマを感じさせない強さというものも感じられました。

また、吉貴社長は昔から社長だったお父さんの影響を強く受けていて、

小さい頃から社長になるのが夢だったそうです。

吉貴社長の講義で特に印象に残ったことは、学ぶ、気づく力を養うという

お話です。好きではないこと、関心がないことは他の人から言われない限り

気づかないが、普段から周りに関心を持つことで自ずと気づく力が養われるのだと学びました。

また、社会でどういう人財が求められるかということでは、素直な人、

人から言われたことをそのままマネ出来る人が成長出来ると仰られていました。

私もまずは何でも人から言われたことは1度は素直に聞いてとりあえず実践する

ことから初めていきます。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●吉貴社長の講義DVD鑑賞

吉貴社長は話を聞いていると辛いことも楽しいことも経験されていて、

まさに人生楽しんだもん勝ちと言うことを表現されているように私には聞こえた。

吉貴社長は中学受験、一浪の末の慶応大学進学、スキーサークル、イギリス留学、

上海赴任など平均の人よりも多くの経験を積んで今に至っているのだと強く実感した。

まず気づくことは周りから与えられるものではなく、自らが気付こうと言う意思が

なければ成り立たない。

また、感謝の気持ちを常に忘れてはならないとも仰っていた。自分は、相手から得てばかりで、

それがいつの間にか当たり前になってしまっているのかもしれない。

そうならない為にまず自分が与える側になって、感謝される嬉しさを身をもって

学ぶことが必要かもしれない。

そして素直である姿勢はとても成長する上で大事だと仰っていた。

それは尊敬している人の見た目、言動をそっくりそのまま真似することだ。

しかし自分はどうかというと、やる前から出来ないと投げ出しているところが多く

この半年間を無駄に過ごしていたのかもしれない。

今後は頭で考える前に、尊敬している人の真似をまずやってみることを実践する。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

平成26年(2014)【10月8日(水)】 内定者フォローアップセミナー 手伝い

2014/10/08

コメント (0)

-------------------------------------------------

●1日の流れ

10:25 新聞アウトプット

13面『ユニクロを再デザイン』

•なぜジョン•C•ジェイ氏がユニクロに協力したのか?

•企業のブランド価値とは?

•どうすればブランド価値は上がるのか?

4面『与党執行部に実施論』

•消費税引き上げに賛成か反対か?

•仮に増税した場合にどう対処するべきか?

11:25 昼食•移動

12:00 池袋アットビジネスセンターでの準備作業のお手伝い

13:00 セミナーの受付開始

13:30 内定者フォローアップセミナー開催

13:35 コミュニケーションタイム

13:45 キックオフ研修

14:15 山近社長の講演

•5段階のK

•社会で必要な7つのJ

15:15 休憩

15:25 山近社長の講演再開

•幸せな就活•仕事を送るためには

16:25 内定者フォローアップセミナー終了

-------------------------------------------------

●社会人になるためには

・内定者の不安

内定者にとって、残り5か月間をどのように過ごすのかを

今回、学ばせて頂きました。

まずは、社会に出る為に自分自身が変わっていくことが大切である。

例えば、相談・報告・連絡や内定先の事前勉強などである。

こうした、取り組みをしていくことで、大学生という立場から

社会人として変わっていけるようになることを学ばせて頂きました。

有難うございます。

・気付きの多い人になる

気付きは、何回もベン大で言われていることである。

しかし、どのようにすれば気付く人になれるのか。

それを今回、学ばせて頂いた。

1、人の行動をよく見ること

2、次に何をするのかを頭に入れて、行動をすること

3、気付きを何個あげると宣言すること

4、気付きをアウトプットすること

以上が気付く人になる為のポイントである。

これらをすると、気付く回数が多くなるはずである。

したがって、上記で述べた4つのポイントを自身の行動に反映していきます。

・仕事の中に人生がある

一見、「人生の中に仕事がある」のではと思ってしまう。それは違う。

社会に出て仕事をすると何十年となるわけで、仕事が人生の大半となる。

では、仕事を通じて豊かな人生を送ることができれば、

もっとワクワクが増えてくるとおもう。

そのような考え方に切り換えて活かしていきます。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●1日の流れ

10:25 新聞アウトプット

13面『ユニクロを再デザイン』

•なぜジョン•C•ジェイ氏がユニクロに協力したのか?

•企業のブランド価値とは?

•どうすればブランド価値は上がるのか?

4面『与党執行部に実施論』

•消費税引き上げに賛成か反対か?

•仮に増税した場合にどう対処するべきか?

11:25 昼食•移動

12:00 池袋アットビジネスセンターでの準備作業のお手伝い

13:00 セミナーの受付開始

13:30 内定者フォローアップセミナー開催

13:35 コミュニケーションタイム

13:45 キックオフ研修

14:15 山近社長の講演

•5段階のK

•社会で必要な7つのJ

15:15 休憩

15:25 山近社長の講演再開

•幸せな就活•仕事を送るためには

16:25 内定者フォローアップセミナー終了

-------------------------------------------------

●社会人になるためには

・内定者の不安

内定者にとって、残り5か月間をどのように過ごすのかを

今回、学ばせて頂きました。

まずは、社会に出る為に自分自身が変わっていくことが大切である。

例えば、相談・報告・連絡や内定先の事前勉強などである。

こうした、取り組みをしていくことで、大学生という立場から

社会人として変わっていけるようになることを学ばせて頂きました。

有難うございます。

・気付きの多い人になる

気付きは、何回もベン大で言われていることである。

しかし、どのようにすれば気付く人になれるのか。

それを今回、学ばせて頂いた。

1、人の行動をよく見ること

2、次に何をするのかを頭に入れて、行動をすること

3、気付きを何個あげると宣言すること

4、気付きをアウトプットすること

以上が気付く人になる為のポイントである。

これらをすると、気付く回数が多くなるはずである。

したがって、上記で述べた4つのポイントを自身の行動に反映していきます。

・仕事の中に人生がある

一見、「人生の中に仕事がある」のではと思ってしまう。それは違う。

社会に出て仕事をすると何十年となるわけで、仕事が人生の大半となる。

では、仕事を通じて豊かな人生を送ることができれば、

もっとワクワクが増えてくるとおもう。

そのような考え方に切り換えて活かしていきます。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●気付き、決定、行動

今回は、各社の内定者40名ほどが集まり、今後の半年ですべきことを学んだ。

受付に立ってみると、同じ内定者でもしっかり挨拶してくれる人、

緊張もあってなんだか暗い人など、様々いて面白い。

最初に、柳平さんから名刺交換など社会人マナーのレクチャーをして頂いた。

次に田村さんから「社会人基礎力」とは何かを教えて頂いた。

今回初めて学んだことは、「気付きの個数」を決めるということである。

気付きを持て、質問を考えろ、というのは繰り返し言われているが、

数値目標を立てることはとても重要だと感じた。

数字を意識することで、講義でも常に「気付き」を探す習慣をつけることが

出来るだろう。そして、気付きから「もっと成長を」「もっと良い環境づくりを」

という行動に移ることが出来るのである。

1回につき10個の気付きを、私の目標とする。

そして、山近社長の講義を受講させて頂いた。

5つのK、7つのJ、仕事を楽しむための12か条など、分かりやすく数字で

まとめて下さる。

5Kの中でも、気付きにとどまっていてはならず、何をするか

決定しなければならない、という点がポイント。

決定したら、覚悟を決め、行動に移し、最後にそれを継続する。

今の自分は、5つをしっかり守れているだろうか?結局あきらめてしまった、

忘れてしまったものが多いのではないか?

5Kは何一つ疎かに出来ない、最重要の行動指針であると感じた。

まずは、気付きの中から3つ行動に移すものを決める(数値目標)ことにする。

7Jでは、柔軟であれ、地道であれ、という所が面白い、と感じた。

一見反対のイメージを持つ両者だが、色々な価値観、考え方に触れて

柔軟な頭を作るためには、地道に読書や質問を重ねて行く必要がある。

そして、柔軟さを欠いた頭でっかちにならないために、知識から地道な行動につなげることが重要。

こう考えると全く矛盾はない。

そして、「はからずも」の出会い、「戸惑い」を大切にするのである。

仕事を楽しむための12か条。

ここでも「決定」の大切さが出てきた。

決定する習慣を身につけられなければ、上の立場に就いた時に、

決定を求められてもそれが出来ないのである。

自分の行動、他人の役割などを、今から意識して決定するようにしたい。

また、質問力は情報収集から、という所も繰り返し言われているが、改めて大事さに気付いた。

情報はネット検索ですぐに手に入るものと思わないほうがいい。情報収集は習慣づけてこそ力を発揮する。

怠りがちになっていた新聞も、数分でいいから目を通すようにする。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●どんな時でも感謝の気持ちを忘れない

セミナーにはいろんな業種の内定者の学生が参加していた。

そして、会社ごとの自己紹介の場面では、内定者によってはハキハキ

答えている内定者も居れば、しどろもどろになっている内定者も居て、

内定者の中でもレベルの差があった。

しかし、今回の内定者のセミナーを受ければ、半年間、何もしない他の

内定者よりは社会に出た時に違うと感じました。

そして山近社長の講演では、5段階のKや社会に出て必要な7つのJなど

学生にも分かりやすい説明をされていたのが印象的だった。

特に私が印象に残ったところは、12の幸せな仕事を送るためにはという

お話の最後の部分のすべての物事に感謝するという点です。

社会に出て、仕事をするようになると、感謝の気持ちを忘れてしまいますが、

周りの人に支えられていることを忘れなければ社会人として上手くいくということです。

私達、ベンチャー大學生も周りの事務局の方々をはじめ、多くの企業の協力があって、

講義が受けられることを忘れてはいけないと改めて思いました。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

今回は、各社の内定者40名ほどが集まり、今後の半年ですべきことを学んだ。

受付に立ってみると、同じ内定者でもしっかり挨拶してくれる人、

緊張もあってなんだか暗い人など、様々いて面白い。

最初に、柳平さんから名刺交換など社会人マナーのレクチャーをして頂いた。

次に田村さんから「社会人基礎力」とは何かを教えて頂いた。

今回初めて学んだことは、「気付きの個数」を決めるということである。

気付きを持て、質問を考えろ、というのは繰り返し言われているが、

数値目標を立てることはとても重要だと感じた。

数字を意識することで、講義でも常に「気付き」を探す習慣をつけることが

出来るだろう。そして、気付きから「もっと成長を」「もっと良い環境づくりを」

という行動に移ることが出来るのである。

1回につき10個の気付きを、私の目標とする。

そして、山近社長の講義を受講させて頂いた。

5つのK、7つのJ、仕事を楽しむための12か条など、分かりやすく数字で

まとめて下さる。

5Kの中でも、気付きにとどまっていてはならず、何をするか

決定しなければならない、という点がポイント。

決定したら、覚悟を決め、行動に移し、最後にそれを継続する。

今の自分は、5つをしっかり守れているだろうか?結局あきらめてしまった、

忘れてしまったものが多いのではないか?

5Kは何一つ疎かに出来ない、最重要の行動指針であると感じた。

まずは、気付きの中から3つ行動に移すものを決める(数値目標)ことにする。

7Jでは、柔軟であれ、地道であれ、という所が面白い、と感じた。

一見反対のイメージを持つ両者だが、色々な価値観、考え方に触れて

柔軟な頭を作るためには、地道に読書や質問を重ねて行く必要がある。

そして、柔軟さを欠いた頭でっかちにならないために、知識から地道な行動につなげることが重要。

こう考えると全く矛盾はない。

そして、「はからずも」の出会い、「戸惑い」を大切にするのである。

仕事を楽しむための12か条。

ここでも「決定」の大切さが出てきた。

決定する習慣を身につけられなければ、上の立場に就いた時に、

決定を求められてもそれが出来ないのである。

自分の行動、他人の役割などを、今から意識して決定するようにしたい。

また、質問力は情報収集から、という所も繰り返し言われているが、改めて大事さに気付いた。

情報はネット検索ですぐに手に入るものと思わないほうがいい。情報収集は習慣づけてこそ力を発揮する。

怠りがちになっていた新聞も、数分でいいから目を通すようにする。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●どんな時でも感謝の気持ちを忘れない

セミナーにはいろんな業種の内定者の学生が参加していた。

そして、会社ごとの自己紹介の場面では、内定者によってはハキハキ

答えている内定者も居れば、しどろもどろになっている内定者も居て、

内定者の中でもレベルの差があった。

しかし、今回の内定者のセミナーを受ければ、半年間、何もしない他の

内定者よりは社会に出た時に違うと感じました。

そして山近社長の講演では、5段階のKや社会に出て必要な7つのJなど

学生にも分かりやすい説明をされていたのが印象的だった。

特に私が印象に残ったところは、12の幸せな仕事を送るためにはという

お話の最後の部分のすべての物事に感謝するという点です。

社会に出て、仕事をするようになると、感謝の気持ちを忘れてしまいますが、

周りの人に支えられていることを忘れなければ社会人として上手くいくということです。

私達、ベンチャー大學生も周りの事務局の方々をはじめ、多くの企業の協力があって、

講義が受けられることを忘れてはいけないと改めて思いました。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

平成26年(2014)【10月7日(火)】 個人面談(事業創造)/鳥越昇一郎先生(マーケティングウィング鳥越事務所 代表)

2014/10/07

コメント (0)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------●1日の流れ

10:00 新聞アウトプット

1面「イオン、農地バンク活用」

・農地バンクを使うメリットとデメリット

・政府と農家の間に入るビジネスが今後、儲かるのでは?

・貸し手を増やすにはどうしたらよいか?

39面「イスラム国参加 企てか」

・そもそもイスラム国へ参加するのはなぜ?

・色んな国からイスラム国に行く人が増えているのはなぜ?

11:00 昼休憩

12:00 事業創造を詰める作業

14:00 鳥越昇一郎先生による面談

・負け犬になるな ~自信を持て~

・強い意志で取組む

・リアリティがない

・工夫がない

・仮説をつくる

・事業創造のDTVC

・人として成長する

-------------------------------------------------

●鳥越先生による面談

・なりきること

それは、事業創造の事業主としてなりきることである。

なりきることで、その事業創造を本気で考えることにつながるからである。

つまりは、私たちの事業創造はそこまでに達していないということである。

非常に、悔しい。

もっと、自分たちの事業創造をとことん調べ尽くして、やることが

ないと思えるまで、全力で取組むようにしていきます。

・難しい、分からないは使わない

これは、鳥越先生に指摘して頂いた言葉である。

普段の私は、とにかく自信を持つということに

臆病になっていると思う。そのせいで、事業創造にしろ、

普段の生活にしろ、自信を持つことが出来ていないでいる。

こんな、自分から一新していくためには、鳥越先生に指摘して頂いた

言葉を使わないように意識していきます。

・リアリティを追求

それは、事業創造を実現するための知識をいう。

私の事業創造は、概念しか説明されていないことや

ピンポイントがないままに終わっていることを指摘して頂いた。

なぜ、そのようなことになってしまったのか。

それは、「押し付けられている意識」を持っているからである。

ですから、その意識をなくしていくために、これからは、もっと

自発的に動いていくことを意識していきたい。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●鳥越先生との面談

鳥越先生が面談の際に今までの半年間の振り返りとして7つのことを仰られた。

1つ目と2つ目は前回の講義でも仰られた負け犬になるなということ、

約束を守るということである。そして、3つ目はリアリティがないことである。

私達、6期生の事業創造は具体的な価格設定や、何のためにこの事業をやりたいなどの

目的がはっきりしておらず、鳥越先生にリアリティがないと言われても仕方がないと思いました。

4つ目の工夫をするという点でも、私はただネットで検索するだけで、

何冊も自分の事業創造に関連した本を読んだり、実際に現場に行ったりするなどの工夫をしませんでした。

また、5つ目の仮説を立て検証することや、6つ目の事業創造のDTVCを作ることなどは

今の自分のレベルでは到底達成することは出来ません。

しかし、7つ目のとにかく熱心に事業創造に取り組むことをすれば、過去のベン大の

先輩方の事業創造のレベルに到達することが出来ると感じました。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●鳥越先生による面談

●鳥越先生による面談その日は事業創造に対して、皆個人で思っていることをそれぞれ鳥越先生に伝えた。

自分は何をやっていいのか分からず、この半年間を過ごしてきた。

いざ振り返ってみると、事業創造もただ思いつきで

しかも適当だったので全然進んでいなかった。

思い返せば、まあなんとかなるだろと思ってやっていた。

それではこのままだとまずいので、須藤君みたいに現場で体感しなければならない。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

----------------------------------------------------------

平成26年(2014)【10月4日(土)】 コミュニケーション学【第2講】/大西恵子先生(大西恵子事務所 代表)

2014/10/04

コメント (0)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------●1日の流れ

9:50 自己紹介

10:00 大西恵子先生(大西恵子事務所 代表)

「コミュニケーション学」 第2講

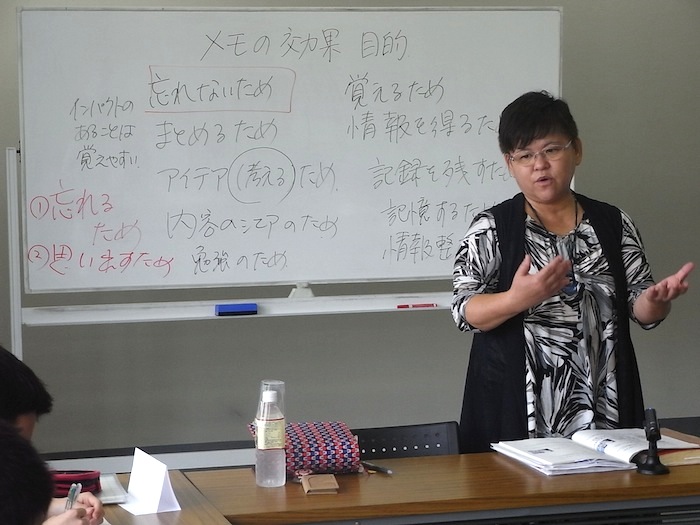

・メモの取り方

・目標設定

・他人紹介プレゼンとヒアリング

・アポイントメントをとる

・会談のRP…部長、お客様、受付

13:10 大西先生と昼食

・マンホール写真収集

・クレームから学ぶ、話の聴き方と心遣い

-------------------------------------------------

●プレゼンを成功させる秘訣

それは、「準備」と「練習」をすることである。

相手の耳に傾けてもらうためには、目的・相手・環境を把握して、

何を伝えるかを組み立てる必要がある。

まず、「目的」では何を伝えるのかをあらかじめ決めておく。

次に、「相手」では対象者はもちろん、その人と友達になりたいと

強く思うことである。

最後に、「環境」では相手に対して配慮をすることである。

つまりは相手の表情やしぐさを目認することでその時の対応を変えることである。

以上のことをすることで、素晴らしいプレゼンになると感じた。

さらに、始め方、締めくくり方の「挨拶」をしっかりすることで

元気さやメリハリをつけることができることを学ばせて頂いた。

●マナーを実践することの大切さ

やはり、多くの経験をすることが大切と実感した。

それは、これから社会に出て、ビジネスをするということは、今後、

年上の方達とビジネスをするということであるので、十分に知識と経験を

もっていないと生きていけないと思う。

このビジネスマナーは私にとって必要なスキルなので、自分のものにしていきたい。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●大西先生の講義、本当に楽しかった!

●大西先生の講義、本当に楽しかった!他人を紹介する時、どんな所を教えたくて、どんな形で紹介をすると

相手は喜ぶかを考える、この二点は大事です。他人の事をちゃんと注意して、

細かい所も考えながら動き出す。

この講義は本当に人生にとして勉強になりました!

最後は大西先生の講義、良かったです!

また私達は朝礼や終礼は最後だから、ずっと泣いていした。

スピーチ出来ないよ!

言葉出ないよ!でも感謝の気持ちをいっぱい持っています。

この三ヶ月間、本当に来て良かった!

From:趙姮安@べんだい台湾生

----------------------------

平成26年(2014)【10月3日(金)】 コミュニケーション学【第1講】/大西恵子先生(大西恵子事務所 代表)

2014/10/03

コメント (0)

-------------------------------------------------

-------------------------------------------------●1日の流れ

9:45 新聞ディスカッション

1面「革新力 社会を動かす① トヨタの空飛ぶ車 誰も傷つけない未来」

•これからの自動車のニーズとは

•トヨタは安全に関してどのような強みを持っているか

10:10 子ども松下村塾のプレゼン

11:10 昼休憩

12:00 「コミュ二ケーション學」仕事力と人間力を高める(基礎編)

講師:大西恵子先生(大西恵子事務所 代表)

・ビジネスマナー 基礎編

・コミュ二ケーションとは

・あいさつのポイント

・名刺交換のマナー

15:30 終礼

-------------------------------------------------

●コミュニケーション学

・コミュニケーションとは

自分の伝えたいことをうまく相手に届けること。同時に、相手が伝えようとしている

ことをうまく受け止めること。

より良い人間関係を形成するための技術である。

・あいさつの点検

あいさつは相手の目を見て、言葉(おはようございます)を投げかけよう。

それからお辞儀をし、直って最後に相手の目をしっかりと見る。

視覚から入ってくる情報は、第一印象の中でも最も重視される要素であるから、

相手の目を見ることもとても大切なのである。

また、挨拶の一文字目(おはようございますなら「お」)をはっきり発音することを心掛けると、

丁寧な印象を与える。

「いらっしゃいませ」「ありがとうございました」などの挨拶次第では、相手の心を開き、

心理的な距離を縮めることが出来るのだ。

・聴き方、話し方のポイント

相手が話したくなるような聴き方、聴きたくなるような話し方がある。

聴き方は相槌を打つ、相手の話を繰り返すなど。

話し方はアイコンタクトをとる、「わかった?」と理解度を確認するなどを

実践してゆけば、理解すること、伝えることがスムーズに出来る。

ワークショップとして「今から言うことをそのまま書き写してください。線を一本引いて下さい。

線の上に丸を書いてください」という指示をされた。

各人が違う絵を描いたり、文章で書くものがいたりと、「言ったつもり」

「聴いたつもり」がどんな結果をもたらすかが良く理解できた。

・名刺交換の作法

見るのは名刺ではなく「相手」。

挨拶と同じように、うつむかずにまっすぐ相手の目を見て、「はじめまして」などの

言葉を投げかけよう。

また、胸の位置に構えるのが基本である。

名刺交換の際は、ごちゃごちゃと喋ってしまうよりも「須藤と申します」と一言で

自分の名前と顔を一致させてもらうように話すべきである。

名刺交換の時に、始めと終わりの挨拶をあらかじめ決めて臨めば、スムーズに、

印象よく名刺交換することが出来る。

他に、立場が低いものから積極的に声を掛けること、複数名の名刺交換では

立場の高い相手から順に交換させてもらうこと、複数米の差出・受け取りの方法などを教えて頂いた。

・人を紹介する

紹介のルールは、立てるべき人の名前を後に言うことである。

身内とお客様であれば、先に身内をお客様に紹介してから、お客様を身内に紹介する、といった具合である。

今まで紹介をした経験がほとんどないので、このルールをあらかじめ知ることが出来てよかった。

・ケーススタディ「銀行マン 菊池涼介さんの場合」

草むしりをする銀行員に、常連のお客様が声を掛けるシーンで、例をもとに改善点を話し合った。

まず、せっかく声を掛けて下さった方に対して、寝ぼけた反応をしていては冷たい印象を与えてしまう。

相手の話を聞いているという姿勢を見せることが、最低条件である。

その上でより良いコミュニケーションを目指すには、想像力と洞察力が必要になってくる。

相手がもたらす様々な情報(いつも見かける、課長と長く取引がある、よろしくお伝えくださいなど)

をキャッチして、相手のことを理解した対応をするのである。

それが、お客様から選んで頂くことの出来るマナーとなるのである。

●感じたこと

初対面の人ばかりであっても、怖気づく必要は全くなくて、相手の目をしっかり見て

胸を張って挨拶や名刺交換をすればよいのだ、と理解した。

今回何度も練習させてもらえたので、目を見て挨拶することへの抵抗感はかなり薄れてきた。

心構え×形×創造力・洞察力を、しっかり磨いていきたい。

From:須藤雄介@東京校6期生(群馬県出身、早稲田大学卒)

--------------------------------------------------------

●マナー=自分を見せる道具

●マナー=自分を見せる道具そもそもコミュ二ケーションとは何なのか。

コミュ二ケーションとは伝えることや意思疎通を図るということだけでなく、

自分の伝えたい事を相手に届けること、相手が伝えようとしていることを

受け止めると同時に理解することが本当のコミュ二ケーションである。

コミュ二ケーションの場は学生の頃は与えられるものであったが、社会人では

自分で作っていくものである。

その場作りで重要な瞬間が挨拶。

挨拶はもちろん声の大きさも大切だが、それと同時に相手に目線を合わせることや、

顔の表情、挨拶の際の姿勢も大切である。

人の第一印象は9割方、外見で決まるというのがデータとしてある。

人は外見でまずは判断してから、次に声や話の内容で人の印象を決める傾向にある。

コミュ二ケーションの基本はいかに相手が聞きたくなるような話し方や

相手が話したくなるような聴き方が出来ることが重要である。

そのためには、アイコンタクトやあいづちや

相手に対する細かい配慮、大事な部分は繰り返したりすることが必要である。

名刺交換については名刺を見るのではなく、相手を見ること、名刺を構える位置は

胸の高さにすることが重要である。

そして、相手に合わせて、動きやすくさせる名刺交換が良い名刺交換である。

このようにコミュ二ケーションは挨拶にしても名刺交換にしても、非常に奥が深く

上手くなるためにはとにかく、何度も実践していくことが1番大切な部分であると学びました。

From:柳沢一磨@東京校6期生(神奈川県出身、帝京大学卒)

------------------------------------------------------

●コミュニケーション学

●コミュニケーション学・挨拶に命

挨拶で気を付けて欲しいのは、最初の言葉である。

具体的にいえば、「ありがとうございます」などというように、

最初の言葉、「あ」をゆっくり相手に聴こえ易くする工夫をすることで、

相手の心に届くようになる。

さらにいえば、その言葉と一緒に添えたい気持ちをプラスすることができれば、

より相手の心にグッと届くことができるようになる。そして、決して

挨拶を馬鹿にせずに突き詰めていくと、自分の評価につながるのであると学ばせて頂いた。

・対面でのやりとり

現代の若者はスマホやパソコンを使って、本来の人とのコミュニケーションを

疎かにしてしまうことがある。

実際に、私も人とお話をする時に自分の話が本当に面白いのか、

為になっているのかと聞かれるとそうではないと思う。ですので、今回学ばせて頂いた

「あ・す・も・て・た・わ」を上手く活用するのと同時に、聞き手のペースを

意識しながら相手に伝えることをしていきたい。

From:嘉形俊輔@東京校6期生(山形県出身、山梨学院大学卒)

---------------------------------------------------------

●コミュニケーション学

本日は大西恵子先生が来られて、正しい挨拶のやり方を皆でロールプレイした。

そして本日自分が挨拶をする時に地ビール研修でお世話になった小林透さんとの約束の笑顔を実践した。

そうすると笑顔が以前より増えた、と言われた。

確かに以前はロボットみたいだと言われたが、今は少しずつ笑顔もできる様になれた気がした。

また名刺の渡し方もレクチャーされた。

私は今まで意識していなかったが、ついつい相手の名刺に視線が行ってしまいがちであった。

正しい名刺交換は胸の位置で名刺を持って、一度相手の顔を見ることだった。

私は今まで無意識のうちに相手に失礼をな事をしていた。

今後気をつけたい。

From:鈴木駿介@東京校6期生(神奈川県出身、国士舘大学卒)

---------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0