東京校の講義レポート

令和2年(2020)【8月31日(月)】 夏の出版編集トレーニング 4期生2組(1日目)

2020/08/31

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月31日(月)】

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《コンセプト・インパクト・コンパクト実践の難しさ》

自分の意見を伝えるときは相手に分かるよう意識する事、自分が何を言いたいのか・伝えたいのかをハッキリさせてから発言することの大切さと難しさが分かりました。

特に取材の基本である質問は、話を聞きメモを取りながら頭の中で質問を考える平行処理能力が重要となり、輪をかけて自分は苦手だと気づかされました。

《聞く姿勢》

話している人の目を見る。相槌をうつ。呼びかけには直ぐに応える。

当たり前のようでいて意識しなければ疎かにしてしまっていることでした。話を聞くときついついメモをとる事に夢中になってしまいがちでしたが、今後は聞く姿勢を意識して、果てには癖になるまでにしたいと思います。

・視野を広げる

最終日の課題のためだけでなく、「今」を知ることにアンテナを張ることはどの業界に行っても役に立ちます。

コロナ禍の状況下では手に入る情報量も限られてしまいますが、その分自分から視点を動かす良い訓練になります。

・発言に積極性を持つ

自分の質問や発言が的外れかどうか心配するのではなく、まずは手を挙げて話すことを心がけます。

ただし「コンパクト」だけは必ず意識するようにしなければいけません。

A.S@日本大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月31日(月)】

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《コンセプト・インパクト・コンパクト実践の難しさ》

自分の意見を伝えるときは相手に分かるよう意識する事、自分が何を言いたいのか・伝えたいのかをハッキリさせてから発言することの大切さと難しさが分かりました。

特に取材の基本である質問は、話を聞きメモを取りながら頭の中で質問を考える平行処理能力が重要となり、輪をかけて自分は苦手だと気づかされました。

《聞く姿勢》

話している人の目を見る。相槌をうつ。呼びかけには直ぐに応える。

当たり前のようでいて意識しなければ疎かにしてしまっていることでした。話を聞くときついついメモをとる事に夢中になってしまいがちでしたが、今後は聞く姿勢を意識して、果てには癖になるまでにしたいと思います。

・視野を広げる

最終日の課題のためだけでなく、「今」を知ることにアンテナを張ることはどの業界に行っても役に立ちます。

コロナ禍の状況下では手に入る情報量も限られてしまいますが、その分自分から視点を動かす良い訓練になります。

・発言に積極性を持つ

自分の質問や発言が的外れかどうか心配するのではなく、まずは手を挙げて話すことを心がけます。

ただし「コンパクト」だけは必ず意識するようにしなければいけません。

A.S@日本大学

--------------------------------------------------------

《伝え方もコンテンツ》

《伝え方もコンテンツ》自己紹介やプレゼンテーションにおける他のメンバーの1人1人の発表から、より相手の興味・関心を引くような独自の工夫がとても感じられました。

何を話すかだけでなく、どう伝えるかも、情報発信においてとても重要なことなのだと気づかされました。

まだまだ自分は頭に浮かんだことをそのまま話してしまうので、周りの方のお話をよく聞いて、

その方々の良いところを自分自身にもどんどん取り入れ、自分にしかない表現力を磨いていきたいです。

《質問をしないは、もったいない》

今元さんのお話に対して質問をした後、それまでのお話の内容も含めて、質問をする前の何倍も自分の中に吸収されていく感覚がありました。

私は人前で話すことや手を挙げて発言することが苦手なのですが、それを言い訳に今までどれだけのチャンスを無駄にしてきたのか、今日強く実感しました。これから、物事に対して常に疑問をもち、なおかつそれを発信していく姿勢を大切にしたいです。

・伝え方にこだわりをもつ

・失敗を恐れない

・迷わず手を挙げる

・今話題のものに首をつっこんでみる

・新しいものを生みだすわくわく感を大切にする

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《知らなかった》

知らなかったことだらけだった。電車がこんなにも満員なこと。知らなかった。社会がこんなにも動き出していることも。

コロナ禍になってからというもの、毎日オンラインでの講義とバイトの繰り返しで、地元から全く出ていなかった。

8月の上旬、学芸員コースの集中講義で3日間学校に通ったがお昼過ぎに通学し、ラッシュの前に帰宅していたので

働く大人がぎゅうぎゅうに詰め込まれて都内に運ばれる、そんな日常が戻ってきてることを私は知らなかった。

今朝、私は電車に移る自分を見て、新米社員になったらこんな風に毎日通うのかと妄想した。そしたらポツポツと、窓に水滴がついた。雨だ。

そんなことを思ってた矢先に雨が降るなんて幸先が悪いな。本を読むことをした。前に座っていた人が降り、座った。そこからは没頭して読みかけの本を読んだ。

「秋葉原」とアナウンスされ、急いで降り、新米社員気分の私は生まれて初めて秋葉原に降り立った。ドアが開いた瞬間、ワクワクしていたいのにドキドキが抑えられなかった。様々な気持ちが入り混じった中、階段を登った。一歩一歩、私も社会の一員になれるのだろうか、と不安ながらも確実に踏み締めるようにして登った。信号待ち、空を見た。晴天だった。ビルまで歩く道のりでじんわりと汗をかいた。8月の最終日、いつもとは違う汗をかいた。知らなかった。

・編集者の企画の案の出し方の技を盗みたい。

・心震わされた、書籍は何かを聞きたい。

私も読みたいと思う。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《駅構内の違い》

高校卒業以来の東京駅。名古屋駅ではキオスクしかなくて時間をつぶすところが皆無だったが、東京駅は構内に地下があってお店もたくさん並んでいる。都会は違うなあとおのぼりさんな気分になった。

《心の持ちようの変化》

今まで自分ができないことや苦手なことに対して「センスがない」「能力がない」と言い訳をして諦めていたが、量が足りないだけなんだとポジティブな気持ちに切り替えることができた。

・今日教えていただいたドラマ(重版出来など)を観る

・街や電車の広告に注視する

Y.N@関西大学

--------------------------------------------------------

《伝えたい、コンパクトに》

自分の考えを簡潔に分かりやすく伝える必要を感じた。メディア業界ではいかに短く自分の意図を伝えるかが大切である。

そのためには、とにかく量をこなさなくてはならない。なので、意識的に訓練する場をたくさん設ける。

《センスを磨く》

編集者にはファンが必要であり、ファンを獲得するためにはセンスを磨かなくてはならない。

そのためには、映画の予告や身の回りの広告にたくさん触れる必要がある。

このように、センスの良いものにとにかく多く触れることで、魅力的なコンテンツを自分で生み出せる状態をつくる。

・結果からコンパクトに話すことを心がける。

・センスの良いものに多く触れる。

・ドラマなどを通して業界を研究する。

・身の回りにアイデアが潜んでいないか探す視点を持つ。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《メディア作りには広い視野が欠かせない》

本の紹介では互いに発言をしあうことで、自分の考えが他者にどう伝わっているのか客観的に知ることができました。

また、今までの自分にはなかった本の読み方・紹介の仕方が勉強になりました。プレゼンの中でも、ユーモアや個性溢れるものは印象に残りやすかったです。

私は今まで本の内容に着目していましたが、ある本にまつわる場所や個人のエピソードが人を惹きつけるポイントの1つであると実感しました。

新しいものに触れることで更に新たな視点が生まれるのだと教わりました。様々なメディアを手軽に見られる今の時代は、既存の組み合わせの比較がしやすいです。目に触れるものを消費するだけではなく、センスを磨こうという積極的な姿勢でものを見ることはすぐに実行に移せるため、差をつけやすいと感じました。

また、触れるものが人の個性を生み出すということから、作品は人に影響を与えるものであると改めて気が付きました。

・今日気が付いたこと、主に2点を今日から実行していきます。

印象に残るような人間力を磨くため、発言の中でユーモアや個性を発揮できるよう意識していきます。

常に他者の話をよく聞き、今の自分にはない考え方や話し方を吸収し活かしていきます。

また、1人でいる時間も作品や日常生活で目にするものを消費するのではなく、研究材料だと考えることで、独自で新しい視点を身につけていきます。特に電車内は日常的なメディア発信の場となっているので、それらがなぜ発信され人々にどう影響しているのかを考えてみます。

A.H@筑波大学

--------------------------------------------------------

《殻を脱いだ自分》

今日のイベントの1つに愛読書を紹介する場面があり私は最後の出番となったが導入を変え和まそうとしなかなかの反応だった。

以前の引っ込み思案の自分からしたら考えられない行動だが思いたったことは逃げずに立ち向かえた瞬間だった。

《新しいことに挑むことは恥ではない》

よく、YouTubeで経営者の成功法則という動画を拝聴し、そこで常に新しい事に挑戦する気概を持っていることが挙げられていましたが

自分は前々から人の目が気になり行動に移すことを躊躇していました。

ですが、今日アドバイスを賜わった際に自分が気になったものや新しく世に出た物は全てチェックするくらいの気持ちが大事であり

数を積み重ねることだと教えられその言葉に背中を押されました。

今日は実験的に試してみて失敗した時の不安があったが常識に囚われることなく自分が信じたことを貫き通すスタンスでこれからの自分を創っていきたい。

R.N@獨協大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月22日(土)】 夏の出版編集トレーニング 4期生1組(6日目)

2020/08/22

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月22日(土)】

夏の出版編集トレーニング6日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

・「感想」

感想でも新たな目線を知れる。質問や発表者への提案が一番コンテンツを発展させていくことにつながると思っていて、自分が感想を言っててもこれがプラスになっているのか?と疑問に思っていました。

今回他の方の感想を聞いていて、それぞれの目線で思っていることは違っていて、自分が思っていなかった利点なども見つけていただいたのでよりやる気が出ます。

誰かに見せることはどんな反応でも重要です。

・とりあえず胸張って発言

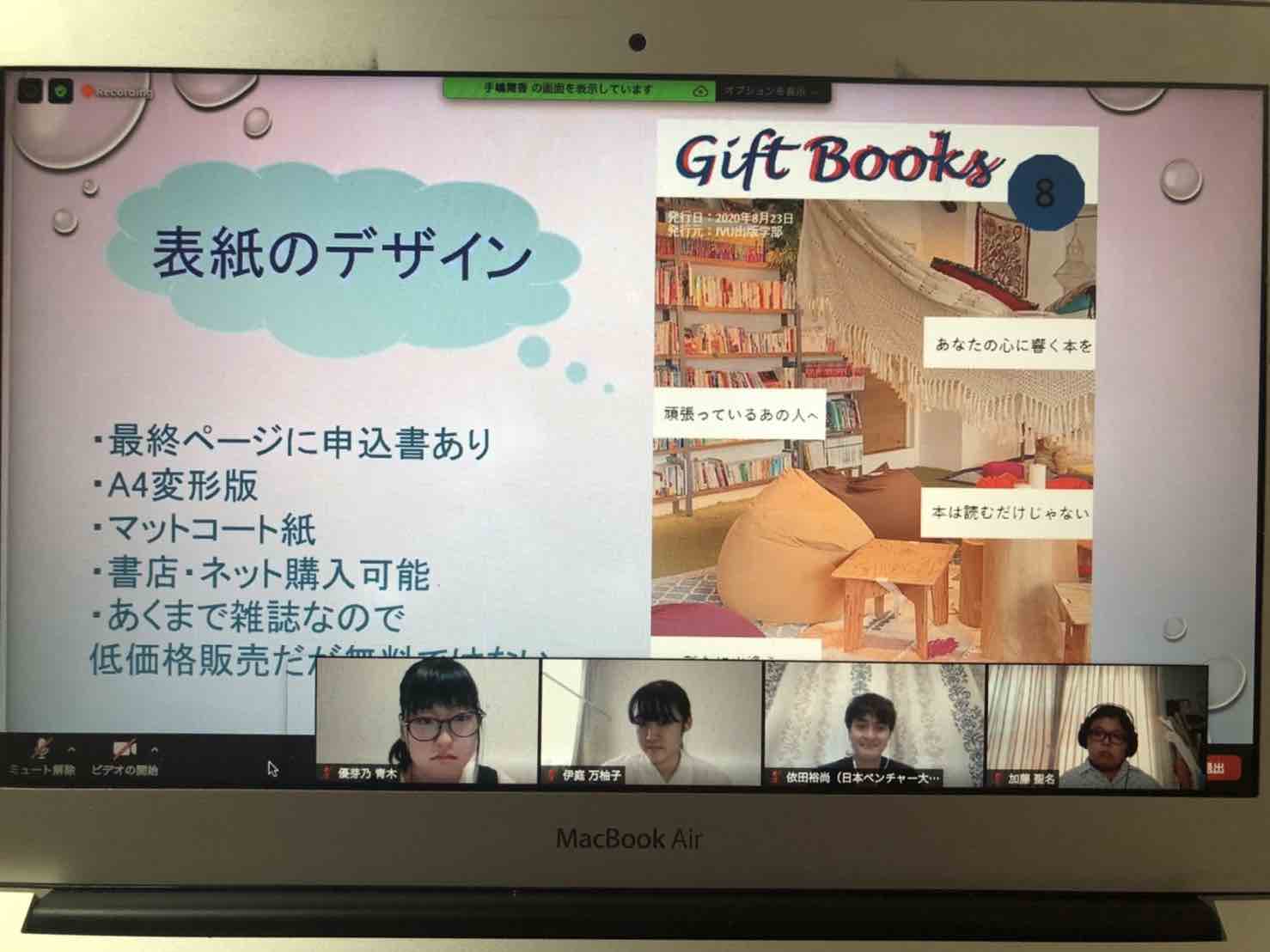

今回zoomでの発表だったので声の重要性を実感しました。今まで身振り手振りなどを発言に入れることが多かったのですが、それはあまり気づかれないです。皆さんの発表を聞いていて、声で自信を持っているのか伝わりました。声は思っていたより感情が伝わります。声は褒められたりもするのでそういった部分から伸ばしていくことにも気づけました。一度、自分の声を録音して確認します。

・知らないことをもっとわかりやすく伝える。

今回私の発表の際、質問はなかったです。自分自身にとても近いコンセプトだったので少し自分よがりの文章やスライドになっていたのかもしれないと反省しました。

自分の土俵に引きずりこんで発言する場合は、「知らないこと」を話していることを忘れないようにしていきます。

《1週間の振り返り》

自分のコミュニティ以外の誰かとこんなに具体的に意見交換をする機会はあまりありませんでした。正直、大学に入ってからニュースについて誰かと話すという機会はほとんどありませんでした。

自分の知らない目線を知れるのはとても勉強になりました。

Sさんは質問力がとても高いですし、Kさんは知識が豊富です。Aさんは全体を捉え、自分の考えをまとめることに優れています。Tさんは、人のいいところを見つけられるし、やさしい気持ちで物事を見ています。こうやって今他の人について考えてるのはTさんの影響です。自分は人からの影響をあまり受けない人間だと思っていました。

誰かのいいところを見ようとしていなかっただけでした。1週間で、人から学ぶことはたくさんあって、そういう風に思えるようになったのは大きな成長です。

日々更新されていく出来事への様々な考えを自分の中に取り込む。自分の中に多くの引き出しがあることはとても魅力的でそのための方法を学びました。

私自身が魅力的な人間になりたいです。この6日間は自分にとって多くのきっかけを与えてくれて充実した時間でした。

M.I@武蔵野美術大学

令和2年(2020)【8月22日(土)】

夏の出版編集トレーニング6日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

・「感想」

感想でも新たな目線を知れる。質問や発表者への提案が一番コンテンツを発展させていくことにつながると思っていて、自分が感想を言っててもこれがプラスになっているのか?と疑問に思っていました。

今回他の方の感想を聞いていて、それぞれの目線で思っていることは違っていて、自分が思っていなかった利点なども見つけていただいたのでよりやる気が出ます。

誰かに見せることはどんな反応でも重要です。

・とりあえず胸張って発言

今回zoomでの発表だったので声の重要性を実感しました。今まで身振り手振りなどを発言に入れることが多かったのですが、それはあまり気づかれないです。皆さんの発表を聞いていて、声で自信を持っているのか伝わりました。声は思っていたより感情が伝わります。声は褒められたりもするのでそういった部分から伸ばしていくことにも気づけました。一度、自分の声を録音して確認します。

・知らないことをもっとわかりやすく伝える。

今回私の発表の際、質問はなかったです。自分自身にとても近いコンセプトだったので少し自分よがりの文章やスライドになっていたのかもしれないと反省しました。

自分の土俵に引きずりこんで発言する場合は、「知らないこと」を話していることを忘れないようにしていきます。

《1週間の振り返り》

自分のコミュニティ以外の誰かとこんなに具体的に意見交換をする機会はあまりありませんでした。正直、大学に入ってからニュースについて誰かと話すという機会はほとんどありませんでした。

自分の知らない目線を知れるのはとても勉強になりました。

Sさんは質問力がとても高いですし、Kさんは知識が豊富です。Aさんは全体を捉え、自分の考えをまとめることに優れています。Tさんは、人のいいところを見つけられるし、やさしい気持ちで物事を見ています。こうやって今他の人について考えてるのはTさんの影響です。自分は人からの影響をあまり受けない人間だと思っていました。

誰かのいいところを見ようとしていなかっただけでした。1週間で、人から学ぶことはたくさんあって、そういう風に思えるようになったのは大きな成長です。

日々更新されていく出来事への様々な考えを自分の中に取り込む。自分の中に多くの引き出しがあることはとても魅力的でそのための方法を学びました。

私自身が魅力的な人間になりたいです。この6日間は自分にとって多くのきっかけを与えてくれて充実した時間でした。

M.I@武蔵野美術大学

・自分を出していい

本日の発表で、自分を含めて皆その人らしいコンテンツを企画していたことが分かりました。全員がそれぞれ全く違う内容でしたが、全員のものがとてもおもしろかったです。

自分の企画も、「おもしろい」と言っていただけました。このことから、それぞれが自分を持ち、積極的に出していくことがいいコンテンツを生み出すことにつながるのだと学びました。

・情報に気をつける

新聞アウトプットのときに、個人情報の売買についてお話していただきました。

そのときにも質問したのですが、

私はゼンリーというアプリで家の場所や学校やバイト先や電話番号がすべて筒抜けになっていたり、鍵をかけていないSNSアカウントがあったりと危機管理ができていないので、今後気をつけていきます。

・アンテナを張り続ける

今回のプログラム期間、周りにあふれる色々な情報に好奇心を持つようになりました。

このようにして広い範囲に興味を持ち、常に考えることはこれからの就職活動やその先の業務に必要なことです。これからも意識的にアンテナを張り続けて、知見を深めていきます。

《総まとめ》

今回のプログラムを通して、出版業界の業務について、一部ではありますが理解することができました。

また、ニュースについてや社会人としての責任など、一生大切にしなければならないこともたくさん学びました。

そして、何よりも自分の財産となったのは皆さまとの出会いです。

業界最先端でプロとして活躍する社員の皆様や、それぞれ全く違う環境で過ごしてきた学生の皆さんとフラットに意見交換をしたり、貴重なお話を聞いたりしました。

新しい視点の意見や自分の思考より何歩も先の考え方をたくさん知ることができて、もっと知ろう、もっと考えよう、と考えるようになっています。

非常に勉強になる、充実した6日間をありがとうございました。

S.S@昭和女子大学

本日の発表で、自分を含めて皆その人らしいコンテンツを企画していたことが分かりました。全員がそれぞれ全く違う内容でしたが、全員のものがとてもおもしろかったです。

自分の企画も、「おもしろい」と言っていただけました。このことから、それぞれが自分を持ち、積極的に出していくことがいいコンテンツを生み出すことにつながるのだと学びました。

・情報に気をつける

新聞アウトプットのときに、個人情報の売買についてお話していただきました。

そのときにも質問したのですが、

私はゼンリーというアプリで家の場所や学校やバイト先や電話番号がすべて筒抜けになっていたり、鍵をかけていないSNSアカウントがあったりと危機管理ができていないので、今後気をつけていきます。

・アンテナを張り続ける

今回のプログラム期間、周りにあふれる色々な情報に好奇心を持つようになりました。

このようにして広い範囲に興味を持ち、常に考えることはこれからの就職活動やその先の業務に必要なことです。これからも意識的にアンテナを張り続けて、知見を深めていきます。

《総まとめ》

今回のプログラムを通して、出版業界の業務について、一部ではありますが理解することができました。

また、ニュースについてや社会人としての責任など、一生大切にしなければならないこともたくさん学びました。

そして、何よりも自分の財産となったのは皆さまとの出会いです。

業界最先端でプロとして活躍する社員の皆様や、それぞれ全く違う環境で過ごしてきた学生の皆さんとフラットに意見交換をしたり、貴重なお話を聞いたりしました。

新しい視点の意見や自分の思考より何歩も先の考え方をたくさん知ることができて、もっと知ろう、もっと考えよう、と考えるようになっています。

非常に勉強になる、充実した6日間をありがとうございました。

S.S@昭和女子大学

新聞アウトプットをした時、物事の本質を理解するには裏側まで想像して考えるべきだと感じました。

また、それを踏まえてポジティブに捉えられる面を探して建設的な意見を述べることを意識できたのはよかったです。

・相手ありきのプレゼン

企画の発表を聞いていて感じたのは伝わりやすい話し方についてです。伝えたいことが多く、ついつい早口や説明的すぎる口調になってしまいがちでした。

相手に興味を持ってもらうためには、「もっとインパクトのある話し方を意識すべきだ」ということを学べてよかったです。

・視点を変える

プレゼンの質疑応答で、至らなかった点が多く見つかった。

あまり内容について知識のない人をターゲットにする場合は、1人で作業を完結させてしまうのは少し危険だなと感じました。人に聞いたり、自分でも視点を変えてみることは重要です。

《1週間の振り返り》

学科も得意分野も趣味も様々な人と交流できて、自分が触れてこなかったものの話ができたのはすごくいい経験になりました。

皆さんの話を聞いて興味がわき、調べてみたことがいくつもありました。新聞アウトプットなどの今起きている物事についても、同年代でありながら多様な意見が出て、視野が前より広くなったような気がします。得意な領域に引っ張ってくださった方の話は聞いていて本当に勉強になりました。いい刺激を受けることができたので、うれしかったです。

時事問題について、知識がないから避ける、避けるから知識が身につかないという悪循環に陥っていました。自分の意見も見当違いなのではと発言を躊躇してしまっていました。

6日間を通してそこが1番改善できたポイントです。

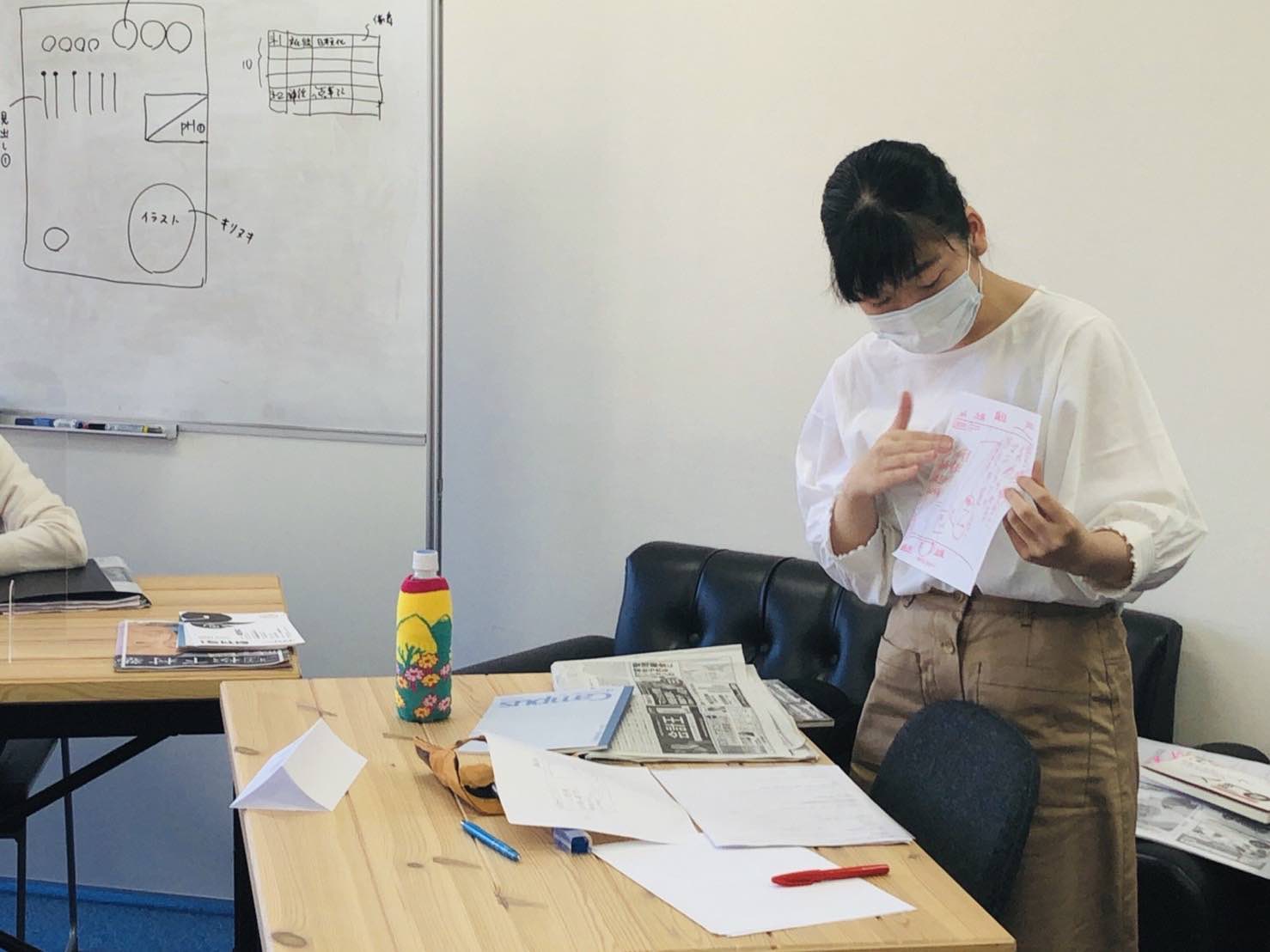

校正、サムネイル制作などの作業は非常に楽しかったです。初めてなので勝手がわからないことはたくさんありましたが、質問に丁寧に答えてくださったので楽しく作業ができたのだと感じます。

発送作業も手伝うのは少し緊張しましたが、いい経験でした。ミャンマーの方との交流では、聞くことの難しさと大切さ、自分の知っている世界の狭さを感じました。

異国の文化や考えに触れることが体感できたのは、貴重な機会だったと思うので今後生かしていきたいです。

プレゼンではアイディアを得る、形にする、ということがとても大変でした。

ほかのトレーニングがあったこともあり、自分で時間を見つけて締め切りまでに企画を考えるというのは非常に疲れることでした。

しかし妥協せずにやりたいと思って取り組めたので、発表の際の達成感はすごかったです。

先にも書きましたが、質疑応答では指摘がもっともだというものばかりで、非常にありがたかったです。成長に繋げようと思います。

最後になりますが、6日間ありがとうございました。自分の知識をたくさん出してくれたメンバー4人や指導してくださったスタッフのみなさんから多くを学びました。

どの道を選んだとしても、今回の経験を糧にしていきます。

Y.A@國學院大學

「楽しさ」

本日最終課題の発表と言うことで、5人が考えた新しいコンテンツをオンラインで発表しました。皆どんな発表を考えてくるのかとても楽しみでした。

実際、発表を聞いて、それぞれの色が出ていて、似たものは1つもなかったです。それだけ、「創作物は無限大に生まれる可能性がある」と言うことなのでしょう。

発表と言うと堅苦しいイメージがありますが、最終課題は聞いていて夢中にさせられました。なので、質問や感想も出さなきゃという意識よりも、自然と言葉が出てきました。

また、自分の発表では、「とにかく、こういう本が出したいんだ」と熱意を持って発表しました。

皆から感想をもらえて、とても嬉しかったですし、もっとこうした方が良いという指摘は自分では気づかなかったので、とても参考になりました。

今回限られた時間での提出だったため、その時間内でできる限りの精一杯で発表させてもらいました。もっとブラッシュアップ出来る点は直し、考えが追い付かなかった点ももう一度考えます。

発表の時間は本当に苦手だったのですが、質疑応答含め発表を楽しかったと初めて感じました。

毎日トレーニングのプログラムにあったから新聞を読んでいたので、自分から進んで読んでいたわけではありません。

この6日間やってきたことを無駄にしないためにも、新聞を買って読むことは、明日からも続けます。

最終課題について、今回皆からもらった意見をもとに見直します。

自分でゼロから作ったコンテンツは、今はまだ未成熟かもしれませんが、磨き上げて良いものにしていきます。それは今後、自分の行ったこととして自信に繋がると思うからです。

《1週間の振り返り》

初めてのインターンと言うことで、最初は不安でいっぱいでした。しかし、初めて会った仲間と6日間共に最後までやり遂げたことは、今後また他のインターンを受ける上でも、自信になるはずです。

このご時世でやれることが限られてしまったり、制限されてしまうのはとても残念でしたが、校正やサムネイル作りなど、実際の出版のお仕事を体験させてもらって、楽しかったです。

些細なことでも皆の前で発言するのが苦手でしたが、新聞のアウトプットや質問など、発言する機会があり、少ないですが場数を踏むと言った意味では自信がつきました。

東京でトレーニングして、決められた時間までに日報を出し、宿題をこなし、最終課題を進めると言う、これを常としていない学生にとってはハードでした。

しかし、辛かったからこそ最後まで頑張ろうと思えましたし、最終課題を出さなきゃいけないということも逆にやる気が湧きました。

アイディアを考えることは辛かったですが、大まかに決まれば後は時間との戦いで楽しめました。自分の考えをパワーポイントというただの資料でも形にすると言うのは、とても達成感がありました。

今回トレーニングしたことを自分の中に取り込み、どう生かすかは自分次第です。この6日間が無駄にならないように、これからも頑張ります。短い間でしたが、ありがとうございました。

M.T@立教大学

本日最終課題の発表と言うことで、5人が考えた新しいコンテンツをオンラインで発表しました。皆どんな発表を考えてくるのかとても楽しみでした。

実際、発表を聞いて、それぞれの色が出ていて、似たものは1つもなかったです。それだけ、「創作物は無限大に生まれる可能性がある」と言うことなのでしょう。

発表と言うと堅苦しいイメージがありますが、最終課題は聞いていて夢中にさせられました。なので、質問や感想も出さなきゃという意識よりも、自然と言葉が出てきました。

また、自分の発表では、「とにかく、こういう本が出したいんだ」と熱意を持って発表しました。

皆から感想をもらえて、とても嬉しかったですし、もっとこうした方が良いという指摘は自分では気づかなかったので、とても参考になりました。

今回限られた時間での提出だったため、その時間内でできる限りの精一杯で発表させてもらいました。もっとブラッシュアップ出来る点は直し、考えが追い付かなかった点ももう一度考えます。

発表の時間は本当に苦手だったのですが、質疑応答含め発表を楽しかったと初めて感じました。

毎日トレーニングのプログラムにあったから新聞を読んでいたので、自分から進んで読んでいたわけではありません。

この6日間やってきたことを無駄にしないためにも、新聞を買って読むことは、明日からも続けます。

最終課題について、今回皆からもらった意見をもとに見直します。

自分でゼロから作ったコンテンツは、今はまだ未成熟かもしれませんが、磨き上げて良いものにしていきます。それは今後、自分の行ったこととして自信に繋がると思うからです。

《1週間の振り返り》

初めてのインターンと言うことで、最初は不安でいっぱいでした。しかし、初めて会った仲間と6日間共に最後までやり遂げたことは、今後また他のインターンを受ける上でも、自信になるはずです。

このご時世でやれることが限られてしまったり、制限されてしまうのはとても残念でしたが、校正やサムネイル作りなど、実際の出版のお仕事を体験させてもらって、楽しかったです。

些細なことでも皆の前で発言するのが苦手でしたが、新聞のアウトプットや質問など、発言する機会があり、少ないですが場数を踏むと言った意味では自信がつきました。

東京でトレーニングして、決められた時間までに日報を出し、宿題をこなし、最終課題を進めると言う、これを常としていない学生にとってはハードでした。

しかし、辛かったからこそ最後まで頑張ろうと思えましたし、最終課題を出さなきゃいけないということも逆にやる気が湧きました。

アイディアを考えることは辛かったですが、大まかに決まれば後は時間との戦いで楽しめました。自分の考えをパワーポイントというただの資料でも形にすると言うのは、とても達成感がありました。

今回トレーニングしたことを自分の中に取り込み、どう生かすかは自分次第です。この6日間が無駄にならないように、これからも頑張ります。短い間でしたが、ありがとうございました。

M.T@立教大学

・さまざまな視点の存在

私の企画発表後の質疑応答の時間に、皆さんがさまざまなアイデアを出してくださったことで、さまざまな視点があることに気づかされました。

多種多様な人々の意見が出ることで、より良いものが生まれるのだと、改めて実感いたしました。皆さんのアイデアを参考にして、今回発表した企画をブラッシュアップしていきます。

・自分の土俵で戦うことの大切さ

皆さんの発表を聞いていて、それぞれが自身の土俵で企画を立てていたために、説得力が非常にあったことに気づきました。自分の土俵でいかに戦えるかが大切なことであると実感いたしました。

・日経新聞を購読する

日経新聞を購読します。今回のプログラムで、日経新聞を読むことの重要性を理解しました。これまで読んできた朝日新聞も引き続き読み、日経新聞と朝日新聞を読み比べていきます。

・企画のブラッシュアップ

発表を通じて気づいたことや、皆さんから頂いたアイデアをもとに、企画をブラッシュアップしていきます。

《1週間の振り返り》

今回のプログラムでは、就活という通過点にとどまらず、それ以降の人生でも役立つことを、たくさん学ばせていただきました。

また、参加者の皆さんや社員の方々と交流するなかで、多種多様な考え方についても学ぶことができました。参加する前よりも、かなり視野が広がったのではないかと感じております。

そして、参加前に想定していたよりも多くの収穫があったため、参加して本当に良かったと思っております。

6日間という短い間でしたが、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

S.K@慶應義塾大学

私の企画発表後の質疑応答の時間に、皆さんがさまざまなアイデアを出してくださったことで、さまざまな視点があることに気づかされました。

多種多様な人々の意見が出ることで、より良いものが生まれるのだと、改めて実感いたしました。皆さんのアイデアを参考にして、今回発表した企画をブラッシュアップしていきます。

・自分の土俵で戦うことの大切さ

皆さんの発表を聞いていて、それぞれが自身の土俵で企画を立てていたために、説得力が非常にあったことに気づきました。自分の土俵でいかに戦えるかが大切なことであると実感いたしました。

・日経新聞を購読する

日経新聞を購読します。今回のプログラムで、日経新聞を読むことの重要性を理解しました。これまで読んできた朝日新聞も引き続き読み、日経新聞と朝日新聞を読み比べていきます。

・企画のブラッシュアップ

発表を通じて気づいたことや、皆さんから頂いたアイデアをもとに、企画をブラッシュアップしていきます。

《1週間の振り返り》

今回のプログラムでは、就活という通過点にとどまらず、それ以降の人生でも役立つことを、たくさん学ばせていただきました。

また、参加者の皆さんや社員の方々と交流するなかで、多種多様な考え方についても学ぶことができました。参加する前よりも、かなり視野が広がったのではないかと感じております。

そして、参加前に想定していたよりも多くの収穫があったため、参加して本当に良かったと思っております。

6日間という短い間でしたが、本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。

S.K@慶應義塾大学

令和2年(2020)【8月21日(金)】 夏の出版編集トレーニング 4期生1組(5日目)

2020/08/21

コメント (0)

令和2年(2020)【8月21日(金)】

夏の出版編集トレーニング5日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

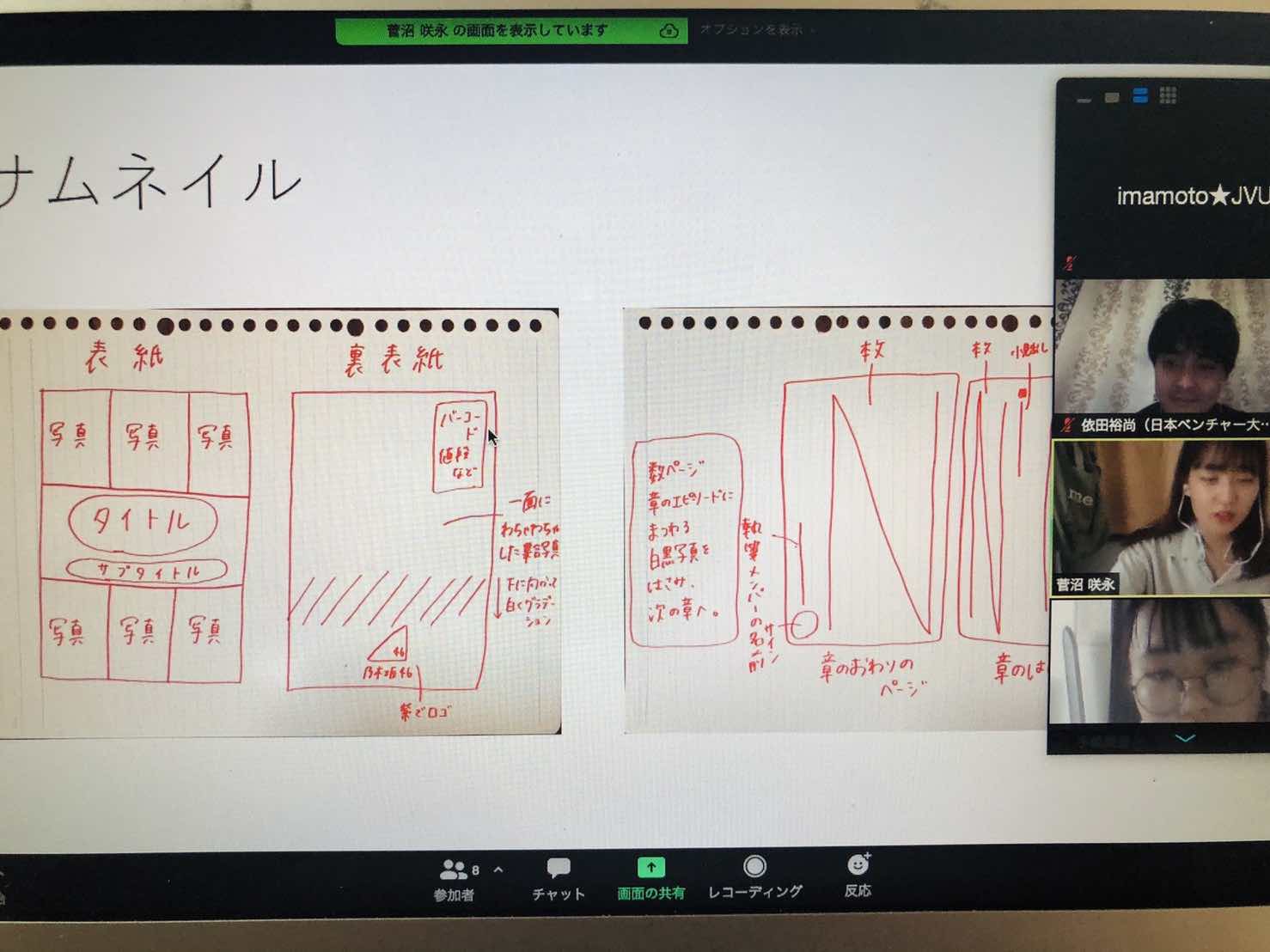

・サムネイルの意図

これまで雑誌や新聞記事等のレイアウトに注意を向けたことはありませんでしたが、サムネイルについて学んだことで、サムネイルのレイアウトには様々な意図があることに気づきました。

今後はサムネイルのレイアウトにも注意を払っていきます。

・多種多様な問題意識

参加者の皆さんのES発表を聞いて、それぞれの問題意識がかなり異なることに気づかされました。今後も問題意識が異なる人たちと触れ合い、視野を広げていきます。

・話を聞きながら質問を考える

話を聞きながら質問を考えることを癖にします。本日のプログラムのなかで、質問を考えることを意識していたにもかかわらず、いつの間にか話に聞き入ってしまっていたシーンがございました。

今後は、このようなことを無くしていきます。

・サムネイルの意図に注意を払う

前述の通り、今後はサムネイルの意図にも注意を払っていきます。

S.K@慶應義塾大学

「何歩か先を」

ES発表・添削では、自分以外の人の発表を聞いて軽くメモを取っていました。

皆それぞれ違うニュースと関連付けていて、発表を聞いてもらうだけでなく、聞く側にとっても良い刺激でした。

ゲストで来て下さった方からも今回意見をもらいましたが、皆の発表を聞いたうえで、「この人はここが良かった」、「君はここをもう少し変えたら良い」などの意見が聞けました。

皆すごいなあと自分は思っていましたが、その中でもさらにブラッシュアップしたら良いなどの旨だったので、5人分のポイントを吸収できたと思います。

絶対に面接側が知らないだろう、且つ自分が詳しい所を引っ張り出すと言う、先を読む力が大切だと学びました。

自分のものにしたうえで、先を見る力はつけようと思ってすぐつく力ではないと思いますが、書く時の意識が変わる言葉でした。

また、新聞アウトプットでは、なぜを大切にしないといけないのだと改めて気づかされました。事実を受け止めたうえで、自分の中で疑問を持つこと。

その日のたった一部でしかない記事だけ見てもわからないことに想像を働かせる。これも先を考えると言う意味で共通だと思いました。

今日2回目のES添削をしていただきましたが、書くのをやめたら今日持てた意識を維持することは難しいと思うので、毎日は無理でもESは日頃から書く練習をします。

実際に出すものではなくても、今までこんなものを書かされたという例はたくさんネットに出回っていると思うので、何でも簡単に情報が手に入る世の中だからこそ、利用して自分なりに頑張ります。

「質問ある人?」と聞かれたときに、積極的に手を挙げられるようにはなったけれど、マスク越しなのと自信を持っていないのか、

相手が聞き取りづらそうだと感じたので、口元が見えない分、いつもよりハキハキした話し方を心がけます。

M.T@立教大学

ES発表・添削では、自分以外の人の発表を聞いて軽くメモを取っていました。

皆それぞれ違うニュースと関連付けていて、発表を聞いてもらうだけでなく、聞く側にとっても良い刺激でした。

ゲストで来て下さった方からも今回意見をもらいましたが、皆の発表を聞いたうえで、「この人はここが良かった」、「君はここをもう少し変えたら良い」などの意見が聞けました。

皆すごいなあと自分は思っていましたが、その中でもさらにブラッシュアップしたら良いなどの旨だったので、5人分のポイントを吸収できたと思います。

絶対に面接側が知らないだろう、且つ自分が詳しい所を引っ張り出すと言う、先を読む力が大切だと学びました。

自分のものにしたうえで、先を見る力はつけようと思ってすぐつく力ではないと思いますが、書く時の意識が変わる言葉でした。

また、新聞アウトプットでは、なぜを大切にしないといけないのだと改めて気づかされました。事実を受け止めたうえで、自分の中で疑問を持つこと。

その日のたった一部でしかない記事だけ見てもわからないことに想像を働かせる。これも先を考えると言う意味で共通だと思いました。

今日2回目のES添削をしていただきましたが、書くのをやめたら今日持てた意識を維持することは難しいと思うので、毎日は無理でもESは日頃から書く練習をします。

実際に出すものではなくても、今までこんなものを書かされたという例はたくさんネットに出回っていると思うので、何でも簡単に情報が手に入る世の中だからこそ、利用して自分なりに頑張ります。

「質問ある人?」と聞かれたときに、積極的に手を挙げられるようにはなったけれど、マスク越しなのと自信を持っていないのか、

相手が聞き取りづらそうだと感じたので、口元が見えない分、いつもよりハキハキした話し方を心がけます。

M.T@立教大学

・自分の土俵にもっていく

ESの添削をしていただいた時、穴になっている箇所が多いことに気づけました。

自分が話題を広げられても答えられるようにする、なおかつ相手の土俵ではないことを提示できるように意識していきたいです。

・なぜ?を大切に

新聞アウトプットでは、なぜ?と思った素朴な疑問を抱いて調べると、知識が段階を追って増やせるのだと感じます。

問題の根本などがその疑問に絡んでいることも多いのだと分かりました。

・多くの経験をする

引き出しや話題は多いに越したことはないのだと分かりました。武器となるものを増やすために少しでも機会があるなら挑戦していきたいです。

・書き留めておく

疑問に思ったこと、調べて分かったことなど書き留めておくことは習慣にしていきたいです。

好きなことや気になったことなどはメモしていましたが、新聞などもせっかく得た知識を忘れないように書き留めたらいいのではないかと感じました。

Y.A@國學院大學

ESの添削をしていただいた時、穴になっている箇所が多いことに気づけました。

自分が話題を広げられても答えられるようにする、なおかつ相手の土俵ではないことを提示できるように意識していきたいです。

・なぜ?を大切に

新聞アウトプットでは、なぜ?と思った素朴な疑問を抱いて調べると、知識が段階を追って増やせるのだと感じます。

問題の根本などがその疑問に絡んでいることも多いのだと分かりました。

・多くの経験をする

引き出しや話題は多いに越したことはないのだと分かりました。武器となるものを増やすために少しでも機会があるなら挑戦していきたいです。

・書き留めておく

疑問に思ったこと、調べて分かったことなど書き留めておくことは習慣にしていきたいです。

好きなことや気になったことなどはメモしていましたが、新聞などもせっかく得た知識を忘れないように書き留めたらいいのではないかと感じました。

Y.A@國學院大學

・背景を知ろうとすることが重要

新聞アウトプットのときに、アメリカや中国、日本などの国際関係についてお話を聞き、ニュースについて理解するにはそれぞれの国の特徴や今までの出来事などの背景を知り、

理解することが必要であると気づきました。これは、ESや面接に臨む際の企業への姿勢にも言えることなので、今後ずっと意識していきます。

・自分だけの強みで戦う

ESのフィードバックのときに、相手のゾーンではなく自分のゾーンに相手を引き込んで戦うのがよいと教わりました。

それができるように、常に様々なものに好奇心を持って「なぜ?」と深く知りにいくべきだと学びました。

・発想を盗む

明日はそれぞれが考えた企画の発表があります。

自分以外の学生の皆さんの企画は、私にとって思い及ばない斬新なアイデアがたくさんあると思うので、その発想を盗んで自分の内面を豊かに広げるきっかけにいたします。

S.S@昭和女子大学

新聞アウトプットのときに、アメリカや中国、日本などの国際関係についてお話を聞き、ニュースについて理解するにはそれぞれの国の特徴や今までの出来事などの背景を知り、

理解することが必要であると気づきました。これは、ESや面接に臨む際の企業への姿勢にも言えることなので、今後ずっと意識していきます。

・自分だけの強みで戦う

ESのフィードバックのときに、相手のゾーンではなく自分のゾーンに相手を引き込んで戦うのがよいと教わりました。

それができるように、常に様々なものに好奇心を持って「なぜ?」と深く知りにいくべきだと学びました。

・発想を盗む

明日はそれぞれが考えた企画の発表があります。

自分以外の学生の皆さんの企画は、私にとって思い及ばない斬新なアイデアがたくさんあると思うので、その発想を盗んで自分の内面を豊かに広げるきっかけにいたします。

S.S@昭和女子大学

・偏ってて良い

ESでの話題探しの時自分のわかる部分に取り込んで話を広げるところまで思い至らなかったです。

ESの先には面接があって自分がそれについて企業さんに直接話すんだと意識できました。自分の話せる分野が偏っててもそのままに、多くのことを全体だけでも知りながらつなげて考えていきます。

・「なぜ?」

まだ好奇心が足りていなかったと気づきました。新聞アウトプットの時菅沼さんが中国とアメリカの対立はなぜかとおっしゃっていた時自分は全く思えていなかったです。

そして1日目に、今元さんに話しかけられた時に、「なぜ?」と思わなかったことを思い出しました。自分は「なぜ」と思わなかったことに2回気づかされたので心に残ってます。

・自分自身の土俵に引っ張り込む

自分自身の土俵に引っ張り込むには自分に対する理解がまだ足りていないです。自己分析をもう一度細かいところまで考えます。

自分が今まで何に興味を持って何に感情を揺さぶられたのか。この夏だけでも何種類かの業種の企業さんに話を聞くことができました。もう一度自分を見つめ直し業種を決めていきます。

M.I@武蔵野美術大学

ESでの話題探しの時自分のわかる部分に取り込んで話を広げるところまで思い至らなかったです。

ESの先には面接があって自分がそれについて企業さんに直接話すんだと意識できました。自分の話せる分野が偏っててもそのままに、多くのことを全体だけでも知りながらつなげて考えていきます。

・「なぜ?」

まだ好奇心が足りていなかったと気づきました。新聞アウトプットの時菅沼さんが中国とアメリカの対立はなぜかとおっしゃっていた時自分は全く思えていなかったです。

そして1日目に、今元さんに話しかけられた時に、「なぜ?」と思わなかったことを思い出しました。自分は「なぜ」と思わなかったことに2回気づかされたので心に残ってます。

・自分自身の土俵に引っ張り込む

自分自身の土俵に引っ張り込むには自分に対する理解がまだ足りていないです。自己分析をもう一度細かいところまで考えます。

自分が今まで何に興味を持って何に感情を揺さぶられたのか。この夏だけでも何種類かの業種の企業さんに話を聞くことができました。もう一度自分を見つめ直し業種を決めていきます。

M.I@武蔵野美術大学

令和2年(2020)【8月20日(木)】 夏の出版編集トレーニング 4期生1組(4日目)

2020/08/20

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月20日(木)】

夏の出版編集トレーニング4日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

・視野を広げることの難しさ

今回の新聞アウトプットのあとのディスカッションでは、自分から遠い立場の人の視点に立つことがあまりできていなかったことに気づきました。

自分の立場に考えが寄ってしまうのは仕方ないとしても、もう少し物事を多面的に捉える練習が必要でした。

そういう点において、アウトプットの後ディスカッションをする経験ができたのはよかったです。

・説得力とインパクト

企画について相談した時、ターゲットの絞り方やタイトルの付け方は説得力を大きく左右するのだと実感しました。

インパクトのある書き方や考え方についても、周りの書籍などをもっと観察する必要があるなと反省しました。

・好奇心と比較

ミャンマーの方と交流した時、最初の方は質問に迷ってしまいましたが、いくつか質問を重ねるうちに、その答えから話題をどんどん広げていくことができました。

相手に対する興味と異文化に対する好奇心は非常に重要でした。また、教育プログラムやコロナ対策など、国で違いを比較できたことで知識が深められ、次の話題に繋がったのはよかったです。

・話題として出す

気になるニュースについては、話題の一つとして出して周囲の人の意見を聞いてみます。様々な人の話を聞くことで知る世界もあると思うので、そうすることで視野を広げていきます。

・相手から聞き出す

ミャンマーの方との交流を通して、事前準備や知識がないときは、とにかく相手から情報を引き出していくべきだと感じました。

そこからどんどん情報を得て、次の話題へとつなげていくとよいと思い、質問する技術をもっとあげることを目標にしました。

Y.A@國學院大學

令和2年(2020)【8月20日(木)】

夏の出版編集トレーニング4日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

・視野を広げることの難しさ

今回の新聞アウトプットのあとのディスカッションでは、自分から遠い立場の人の視点に立つことがあまりできていなかったことに気づきました。

自分の立場に考えが寄ってしまうのは仕方ないとしても、もう少し物事を多面的に捉える練習が必要でした。

そういう点において、アウトプットの後ディスカッションをする経験ができたのはよかったです。

・説得力とインパクト

企画について相談した時、ターゲットの絞り方やタイトルの付け方は説得力を大きく左右するのだと実感しました。

インパクトのある書き方や考え方についても、周りの書籍などをもっと観察する必要があるなと反省しました。

・好奇心と比較

ミャンマーの方と交流した時、最初の方は質問に迷ってしまいましたが、いくつか質問を重ねるうちに、その答えから話題をどんどん広げていくことができました。

相手に対する興味と異文化に対する好奇心は非常に重要でした。また、教育プログラムやコロナ対策など、国で違いを比較できたことで知識が深められ、次の話題に繋がったのはよかったです。

・話題として出す

気になるニュースについては、話題の一つとして出して周囲の人の意見を聞いてみます。様々な人の話を聞くことで知る世界もあると思うので、そうすることで視野を広げていきます。

・相手から聞き出す

ミャンマーの方との交流を通して、事前準備や知識がないときは、とにかく相手から情報を引き出していくべきだと感じました。

そこからどんどん情報を得て、次の話題へとつなげていくとよいと思い、質問する技術をもっとあげることを目標にしました。

Y.A@國學院大學

・新聞どうしの違い

同じ日の朝刊であったとしても、新聞ごとに、扱うニュースや記事の書き方がかなり異なることに気づきました。

本日は時間に余裕があったこともあり、日経新聞と日頃から購読している朝日新聞を読み比べていました。

扱うニュースも大きく異なっていましたし、同じニュースを扱っていたとしても記事の書き方が大きく異なっていました。

また、日経新聞には記事の末尾に担当記者の名前が記載されていないのに対して、朝日新聞には担当記者の名前が記載してあり、このような違いもあるのだと気づきました。

今後も、2つの新聞を読み比べていきたいと思います。

・日頃から問題意識を持つことの大切さ

色々なものに関心を向け、日頃から問題意識を持つことの大切さに気づきました。

問題意識をあまり持てていないせいか、企画作りやES作成に苦戦してしまいました。今後は、常に問題意識を持って生きていきます。

・日頃から問題意識を持つ

前述の通り、日頃から問題意識を持つようにします。

・じっくりと新聞を読む

本日は時間に余裕があったため、いつも以上にじっくりと新聞を読みました。今後も続けていきます。

S.K@慶應義塾大学

--------------------------------------------------------

・発送作業の責任

名前などのミスを確認したり、宛名や住所を書いたりする中で、絶対間違えてはいけない作業という責任を感じました。

出版の業務では、このような作業でも気を張って取り組まなければならないと学びました。

・文化の違いは面白い

ミャンマーのみなさんとの交流で、文化の違いなどについて話し合いましたが、全然違うところもあれば似ている部分があることも面白かったし、それについて話し合うことも楽しかったです。

また、みなさんとても素敵な方で楽しく話すことができたことから、住んでいる国は違っても、一人一人の人間同士であり、コミュニケーションをとる事に国籍は関係ないことを実感しました。

・考察する

新聞アウトプットなどで、自分の意見を述べるときに、ただ思ったことを話すのではなく、自分の経験や社会の流れと結びつけて考察した上で意見を話します。

・企画を深める

きのう自分なりに考えたことに、本日アドバイスをいただきました。そのことを活かして肉付けして、よりよい納得出来る企画書を作成いたします。

S.S@昭和女子大学

同じ日の朝刊であったとしても、新聞ごとに、扱うニュースや記事の書き方がかなり異なることに気づきました。

本日は時間に余裕があったこともあり、日経新聞と日頃から購読している朝日新聞を読み比べていました。

扱うニュースも大きく異なっていましたし、同じニュースを扱っていたとしても記事の書き方が大きく異なっていました。

また、日経新聞には記事の末尾に担当記者の名前が記載されていないのに対して、朝日新聞には担当記者の名前が記載してあり、このような違いもあるのだと気づきました。

今後も、2つの新聞を読み比べていきたいと思います。

・日頃から問題意識を持つことの大切さ

色々なものに関心を向け、日頃から問題意識を持つことの大切さに気づきました。

問題意識をあまり持てていないせいか、企画作りやES作成に苦戦してしまいました。今後は、常に問題意識を持って生きていきます。

・日頃から問題意識を持つ

前述の通り、日頃から問題意識を持つようにします。

・じっくりと新聞を読む

本日は時間に余裕があったため、いつも以上にじっくりと新聞を読みました。今後も続けていきます。

S.K@慶應義塾大学

--------------------------------------------------------

・発送作業の責任

名前などのミスを確認したり、宛名や住所を書いたりする中で、絶対間違えてはいけない作業という責任を感じました。

出版の業務では、このような作業でも気を張って取り組まなければならないと学びました。

・文化の違いは面白い

ミャンマーのみなさんとの交流で、文化の違いなどについて話し合いましたが、全然違うところもあれば似ている部分があることも面白かったし、それについて話し合うことも楽しかったです。

また、みなさんとても素敵な方で楽しく話すことができたことから、住んでいる国は違っても、一人一人の人間同士であり、コミュニケーションをとる事に国籍は関係ないことを実感しました。

・考察する

新聞アウトプットなどで、自分の意見を述べるときに、ただ思ったことを話すのではなく、自分の経験や社会の流れと結びつけて考察した上で意見を話します。

・企画を深める

きのう自分なりに考えたことに、本日アドバイスをいただきました。そのことを活かして肉付けして、よりよい納得出来る企画書を作成いたします。

S.S@昭和女子大学

「自分の中に取り込む」

最終課題の案がなかなか浮かばず、苦戦しました。「作業していて楽しいもの・自分が実際に欲しいもの」を作り出すことを目標にしていました。

しかし、限られた時間と言う焦りから平凡なものしか浮かばず、自分の周りにはたくさんのヒントがたくさんあるのに、なかなか拾えませんでした。

新しく企画を出せと言われることが日常茶飯事な社会人の方々に比べて、今回五日間猶予があると言うことは、練習だと思って、諦めずにやり遂げます。

皆同じ期間で同じ課題を並行してトレーニングをしているからこそ、頑張ろうと思えます。

ESを書き直していて、ニュースは山ほどあり、角川さんが行っていることも情報としてあるのにも関わらず、ニュースと角川さんを結び付けることが難しく、

自分の中で世の中の出来事をうまく取り込めていないのだと気づきました。また、角川さんのやっていること、やってきたことは調べればわかることですが、

自分の中で整理して角川さんの色として理解しているかといったら全然だと感じました。

企業のことは自分が興味のある・興味のないに関わらず、同じ業界なら知っていて損はないし、知っておくべきです。

他の業界でも会社名を知っている、行っている事業を知っているでは、話せることも違います。

自分の知識、関心を広げていくこと、友人の趣味でも好きなことでもとにかく些細なことから繋がることはたくさんある。

何でも興味を持って、知らないなあ・興味ないなあと言うことが癖にならないよう日常から意識を変えます。

また、今回最終課題のテーマを決めるにあたって、なかなかアイディアが浮かびませんでした。

常にこれはどういう経緯でこのデザインになったのだろう・この表現方法いいなと思う視点を持ち合わせていなかったことが、自分を苦しめた一番の原因です。

常にこうしたら面白いなあ・もっと良くなるなあと言う、完成されたものに対して自分の意見を持つということを心がけて生活します。

M.T@立教大学

--------------------------------------------------------

・ひらめき

突然浮かぶひらめきたちは、時間が経つことによりどれが良い案なのか判断できました。

多くの情報を集めても、様々な案を出しても決断するまで時間がかかりました。自分で出した案なのにどれが一番推したい案なのかわからなかったです。

仕方なく一旦別のことを行い脳をリフレッシュしました。時間をおいて冷静に考えることが大切でした。

・選択肢は広く

どれが何に繋がるかはわからない。

今日は調べ物が多かったです。とりあえず、情報を紙に箇条書きにしていました。

前回エントリーシートを考えていた時は自分の中で選択肢をもっと絞って書いていました。

それを広げただけで考えやすさが段違いでした。

これからは自信を持地ます。今日は不安でいっぱいでした。〆切が近づくにつれいつもマイナス思考になり良い案が全く浮かばず楽しめないことが今までも多くありました。

自信がないことは、慎重になったりなど良い部分もありますが今の自分にはマイナスが多いです。自信を持ってポジティブに生きることは習慣づけないとできません。

面接の頃には自信を持った自分を企業さんに見せます。

M.I@武蔵野美術大学

令和2年(2020)【8月19日(水)】 夏の出版編集トレーニング 4期生1組(3日目)

2020/08/19

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【8月19日(水)】

夏の出版編集トレーニング3日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

「刺激」

新聞のアウトプットを行った際、同じクールのKくんは外国についての知識が豊富だと感じました。

自分の知識をひけらかすのではなく、私たちがわかるように優しく丁寧に説明してくれていることが聞いていて伝わってきて、難しいけど頑張って理解しようという姿勢に自然となりました。

「国際についての記事は今まで継続して読んでいないと難しい」とフォローしてくれましたが、やって来た人とやってこなかった人の差は、このようにして顕著に表れるのだと実感しました。

また、ミャンマーの学生さんとの交流で、日本語を学んでいつか日本に行って仕事をしたいと聞きました。

異国の地で異国の言葉を用いて仕事をする、簡単なことではありません。将来のために日本語を学んで、夢に向かって努力している彼らを見て、刺激を受けました。

まだ出会って3日ですが、他のメンバーの色がだんだんと見えてきました。Kくんは、常に丁寧で穏やかで、世界についてとても詳しいです。

Mちゃんは細かいところによく気が付く人で、さっとフォローしてくれます。二人とも知識があって、自分の関心ごとに対してまっすぐで、尊敬できます。

そんな仲間と共にトレーニングに参加できることは嬉しいです。人にそう思わせるのは努力でどうこうなるものではないですが、自分も人から人間的に認められるよう、中身を磨きます。

新聞を継続して読むのは前提として、歴史を学ぶことは大切だと気づかされました。

今すぐ世界史の本を買ってというのは難しいですが、新聞を読んでいて全然背景が理解できないなあと思ったら、その国の背景について調べる癖をつけます。

M.T@立教大学

令和2年(2020)【8月19日(水)】

夏の出版編集トレーニング3日目

4期生1組

--------------------------------------------------------

「刺激」

新聞のアウトプットを行った際、同じクールのKくんは外国についての知識が豊富だと感じました。

自分の知識をひけらかすのではなく、私たちがわかるように優しく丁寧に説明してくれていることが聞いていて伝わってきて、難しいけど頑張って理解しようという姿勢に自然となりました。

「国際についての記事は今まで継続して読んでいないと難しい」とフォローしてくれましたが、やって来た人とやってこなかった人の差は、このようにして顕著に表れるのだと実感しました。

また、ミャンマーの学生さんとの交流で、日本語を学んでいつか日本に行って仕事をしたいと聞きました。

異国の地で異国の言葉を用いて仕事をする、簡単なことではありません。将来のために日本語を学んで、夢に向かって努力している彼らを見て、刺激を受けました。

まだ出会って3日ですが、他のメンバーの色がだんだんと見えてきました。Kくんは、常に丁寧で穏やかで、世界についてとても詳しいです。

Mちゃんは細かいところによく気が付く人で、さっとフォローしてくれます。二人とも知識があって、自分の関心ごとに対してまっすぐで、尊敬できます。

そんな仲間と共にトレーニングに参加できることは嬉しいです。人にそう思わせるのは努力でどうこうなるものではないですが、自分も人から人間的に認められるよう、中身を磨きます。

新聞を継続して読むのは前提として、歴史を学ぶことは大切だと気づかされました。

今すぐ世界史の本を買ってというのは難しいですが、新聞を読んでいて全然背景が理解できないなあと思ったら、その国の背景について調べる癖をつけます。

M.T@立教大学

・個性

その場を明るい雰囲気にさせる人間性、豊富な知識と客観的に説明する能力。今日はそれぞれの良さ・個性を実感できた日でした。

交流や数人での作業を通じ、自分に足りない部分を知ることができました。あまり知らない人だからこそよりよさが理解できました。

これからは人の良い部分を見つけて自分も高めていける人間になります。

そういえば新聞アウトプットのディスカッションでコロナのワクチンができても使わないなと全員が思ってたのは面白かったです。そこは一致してました。

・「そうですね」

テレビの影響で自分は使わない表現でした。オンライン交流で、ミャンマーの学生さんが同意の時「そうですね!」を使っていました。

意味的には合ってるのに違和感を感じました。会話の中で「そうですね」単体で使うことが自分はほとんどありません。

「そうですねー…」から話し始めたり、「確かにそうですよね」などで表現する。「そうですね」を単体で言われて、“いいとも"かな?と思ってしまいました。

今回言われて初めて使ってないことに気づきました。子供の頃から見てたテレビ番組の刷り込みの影響はとても大きかったです。

・下調べ

調べが足りていなかったです。ミャンマーがどこにあるのか公用語がなんなのかを軽く調べただけでトップバッターとしてオンライン交流に参加しました。

そのため他の人たちと比べて、こちら側が話している時間が長かったです。下調べから予想を立て、会話をしていきます。

M.I@武蔵野美術大学

その場を明るい雰囲気にさせる人間性、豊富な知識と客観的に説明する能力。今日はそれぞれの良さ・個性を実感できた日でした。

交流や数人での作業を通じ、自分に足りない部分を知ることができました。あまり知らない人だからこそよりよさが理解できました。

これからは人の良い部分を見つけて自分も高めていける人間になります。

そういえば新聞アウトプットのディスカッションでコロナのワクチンができても使わないなと全員が思ってたのは面白かったです。そこは一致してました。

・「そうですね」

テレビの影響で自分は使わない表現でした。オンライン交流で、ミャンマーの学生さんが同意の時「そうですね!」を使っていました。

意味的には合ってるのに違和感を感じました。会話の中で「そうですね」単体で使うことが自分はほとんどありません。

「そうですねー…」から話し始めたり、「確かにそうですよね」などで表現する。「そうですね」を単体で言われて、“いいとも"かな?と思ってしまいました。

今回言われて初めて使ってないことに気づきました。子供の頃から見てたテレビ番組の刷り込みの影響はとても大きかったです。

・下調べ

調べが足りていなかったです。ミャンマーがどこにあるのか公用語がなんなのかを軽く調べただけでトップバッターとしてオンライン交流に参加しました。

そのため他の人たちと比べて、こちら側が話している時間が長かったです。下調べから予想を立て、会話をしていきます。

M.I@武蔵野美術大学

・日本のサブカルチャーの偉大さ

ミャンマーの学生との交流を通じて、日本のサブカルチャーが世界に浸透していることに、改めて気づかされました。

ミャンマーの学生の皆さんは、日本のアニメやマンガが好きであり、ミャンマーの本屋には、日本のマンガがたくさん置いてあるそうです。日本人として誇りに思います。

・人権の尊さ

新聞のアウトプットで香港の記事を扱った際に、人権は当たり前のものではないと、改めて気づかされました。

私たちが生まれながらに保持している人権は、先人たちが血を流して獲得したものであり、感謝しなければなりませんね。

・質問を常に考え続ける

今後は、質問をしながらも、常に質問を考え続けていきます。

ミャンマーの学生と交流をした際に、質問が思い浮かばず、沈黙してしまうことが多々ございました。

・簡潔に伝える

今後は、物事を簡潔に伝えます。香港情勢の歴史的背景の説明を任された際に、色々なことを話したくなってしまい、本筋から脱線してしまうことがありました。

今後は、このようなことを無くしていきます。

S.A@慶應義塾大学

ミャンマーの学生との交流を通じて、日本のサブカルチャーが世界に浸透していることに、改めて気づかされました。

ミャンマーの学生の皆さんは、日本のアニメやマンガが好きであり、ミャンマーの本屋には、日本のマンガがたくさん置いてあるそうです。日本人として誇りに思います。

・人権の尊さ

新聞のアウトプットで香港の記事を扱った際に、人権は当たり前のものではないと、改めて気づかされました。

私たちが生まれながらに保持している人権は、先人たちが血を流して獲得したものであり、感謝しなければなりませんね。

・質問を常に考え続ける

今後は、質問をしながらも、常に質問を考え続けていきます。

ミャンマーの学生と交流をした際に、質問が思い浮かばず、沈黙してしまうことが多々ございました。

・簡潔に伝える

今後は、物事を簡潔に伝えます。香港情勢の歴史的背景の説明を任された際に、色々なことを話したくなってしまい、本筋から脱線してしまうことがありました。

今後は、このようなことを無くしていきます。

S.A@慶應義塾大学

・一つの記事から始める

まず慣れるために気になった見出しや記事1,2個と向き合ってみることにしました。

最初は比較的身近に感じられる記事を選ぶと考えやすかったです。自分なりにかみ砕き、わからない単語や仕組みを調べて記事の理解に取り組みました。

少なくともその話題については進展があった時にわかるようにしよう、と意識して読むと苦手意識が薄れました。

読む量や理解の速度など、無理をするより段階を踏むのがいいと早めに気づけてよかったです。

・企画の難しさ

今までどんな雑誌があったのかを知るところから始めました。

温故知新の精神が大切であり、今・それまでの情報を合わせて新たなものを考えたらいいと教わりましたが、その最初の段階がとても大変でした。

多くの中からインスピレーションを感じるものを見つけるためには神経をとても使うのだと分かりました。

・記事の系統を広げる

読めそう、気になると思った記事のジャンルがほとんど同じで偏っていました。どの記事に対しても特別知識があるわけではないので、

毎日政治、経済などの系統は変えて読むことを心掛けたいです。

・情報収集を日常的に

今回、雑誌の特集などでどのようなものがあるか調べた際、知らないものの多さに驚きました。

驚くような内容もあり、新しいものを考えるには過去を知らなければいけないということを身をもって実感しました。

これについても新聞と同じで、毎日の習慣・訓練として情報収集をしていきたいです。

Y.A@國學院大學

まず慣れるために気になった見出しや記事1,2個と向き合ってみることにしました。

最初は比較的身近に感じられる記事を選ぶと考えやすかったです。自分なりにかみ砕き、わからない単語や仕組みを調べて記事の理解に取り組みました。

少なくともその話題については進展があった時にわかるようにしよう、と意識して読むと苦手意識が薄れました。

読む量や理解の速度など、無理をするより段階を踏むのがいいと早めに気づけてよかったです。

・企画の難しさ

今までどんな雑誌があったのかを知るところから始めました。

温故知新の精神が大切であり、今・それまでの情報を合わせて新たなものを考えたらいいと教わりましたが、その最初の段階がとても大変でした。

多くの中からインスピレーションを感じるものを見つけるためには神経をとても使うのだと分かりました。

・記事の系統を広げる

読めそう、気になると思った記事のジャンルがほとんど同じで偏っていました。どの記事に対しても特別知識があるわけではないので、

毎日政治、経済などの系統は変えて読むことを心掛けたいです。

・情報収集を日常的に

今回、雑誌の特集などでどのようなものがあるか調べた際、知らないものの多さに驚きました。

驚くような内容もあり、新しいものを考えるには過去を知らなければいけないということを身をもって実感しました。

これについても新聞と同じで、毎日の習慣・訓練として情報収集をしていきたいです。

Y.A@國學院大學

・自分の思考が浅い

いざ企画を考えてみると、全くアイデアがまとまらず、大枠を決めてもそこからどう案として落とし込んでいけばいいのか分かりませんでした。

どうにか考えようとしても、同じ思考を行ったり来たりするだけでまともな企画案にすることができず、未熟さを痛感しました。

・アイデアのもとは周りにたくさんある

ESや企画をどうしようかなと考えながら生活していると、日経新聞やテレビ番組、SNSなど、どこにでも考えのもとにできそうなヒントは転がっているのだなと気づきました。

しかし、それをESや企画に結びつけようとすると頭が混乱してしまい、難しかったです。

・人の意見からたくさん学ぶ

本日1人でワークをして、自分だけではどうにもならないことばかりでした。

対面の活動に戻ったら、参加学生のみなさんや社員の皆様の話をたくさん聞いて、自分の学びにいたします。

S.S@昭和女子大学

いざ企画を考えてみると、全くアイデアがまとまらず、大枠を決めてもそこからどう案として落とし込んでいけばいいのか分かりませんでした。

どうにか考えようとしても、同じ思考を行ったり来たりするだけでまともな企画案にすることができず、未熟さを痛感しました。

・アイデアのもとは周りにたくさんある

ESや企画をどうしようかなと考えながら生活していると、日経新聞やテレビ番組、SNSなど、どこにでも考えのもとにできそうなヒントは転がっているのだなと気づきました。

しかし、それをESや企画に結びつけようとすると頭が混乱してしまい、難しかったです。

・人の意見からたくさん学ぶ

本日1人でワークをして、自分だけではどうにもならないことばかりでした。

対面の活動に戻ったら、参加学生のみなさんや社員の皆様の話をたくさん聞いて、自分の学びにいたします。

S.S@昭和女子大学

- < 前

- Page 1 / 2

RSS 2.0

RSS 2.0