東京校の講義レポート

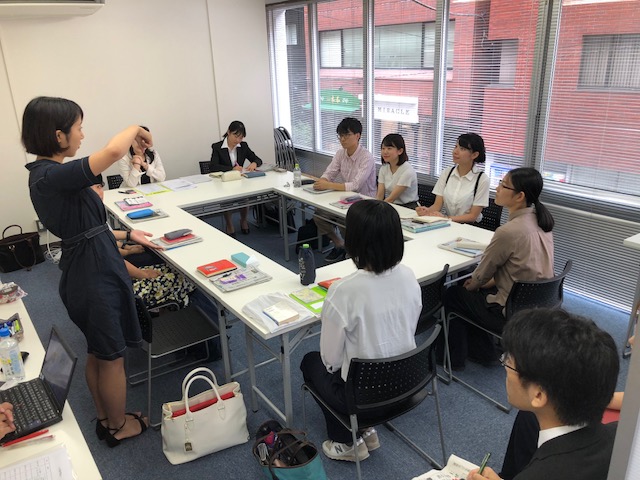

平成30年(2018)【8月23日(木)】 夏の出版編集トレーニング 1クール(4日目)

2018/08/23

コメント (0)

夏の出版編集トレーニング4日目

2期生1組

--------------------------------------------------------

『世界で一番きつい拷問』

それは食べることだ。私も激しく共感します。高校時代、部活の合宿で女子には多すぎる量の食事が出ましたが、お残し禁止だったのでほぼ噛まずに流し込んでいたつらい記憶があるからです。私はそんなに食べる方ではないので、昨今ボリュームを売りにする飲食店が増えていることが悩みの種です。かき氷とか、おいしいけど何もそこまで盛らなくても・・・と思うことが度々あります。

『鋭い嗅覚』

エントリーシートの発表で、みんなが新しいものを次々発表していくのを聞いてなんて新しいものを見つけるのがうまいんだと驚きました。今回は誰のがいいと決めることはありませんでしたが、もしあったら私は土井さんの案を推していました。日本人は意外とせっかちでドラマのCMもよくとばすし、1000円払ってでもいい動画を見ようとする人は多いと思います。その証拠に、本屋でしっかりしたハードカバーの本が売られているのは日本くらいだ(と滝口くんが言っていました)そうです。

坂元 南@学習院大学

文ちゃんの生クリームの美味しさに感動して泣いてしまったという話にびっくりしました。自分の世界には当たり前にあるものだったので、ない世界が想像できません。でも、私の母親も小さいころはあまり乳製品が食卓に並ぶことはなく、友達の家で初めてグラタンを食べて感動したそうです。母が今もそのことを覚えているように、文ちゃんも何年経ってもその経験は忘れられないものになると思います。文ちゃんの話からは、ニュースや新聞では伝わらない「生の中国」が感じられて、とても面白いです。

「嫌いすぎて逆に」

「きらい」と言わずに、共感を呼ぶように嫌いなものを紹介するのは難しかったです。「きらい」を語るだけではただの自分語りになってしまうため、マイナスのことを語る際でも、「きらい」のなかに共感できる部分や説得力のある話を織り交ぜ、聞いている人を楽しませることが必要なのですね。

「たべもの事情」

今回は食べ物に関しての面白い話題がたくさん出てきて、食べること好きな山本にとってはとても興味深かったです。一番衝撃だったのは、中国では日本のような生クリームはないということです。生クリームはスイーツには欠かせない存在ですが、西洋のものということで中国では避けられているということ、政府の傾向が人民の文化、それも食にまで及んでいることにショックを受けました。また、カレー取材のお話で、「食べるのは拷問」という言葉が面白かったです。今まで食べるのが苦しいという状況に陥ったことがないので、この話を聞いて「未知の世界や…」と思いました。

また、ドライフルーツを「果物のミイラ」と表現したのは最高ですね。姿が想像できて、嫌悪感も現れていて面白かったです。アボカドはなんと表現できるでしょうか。「青臭い粘土」とかだとディスりすぎでしょうか。

山本梨花@同志社大学

苦手なものを避け続けて生きることは出来ません。特に仕事の場合、割り切って向き合う以外に道はありません。ですが、全て真面目に受け入れなくてもいい。逃げ道を探すのです。うまい理由をひねり出し、盲点をつきにいけ。ゲテモノ特集の時は川を探せ、野を探せ。

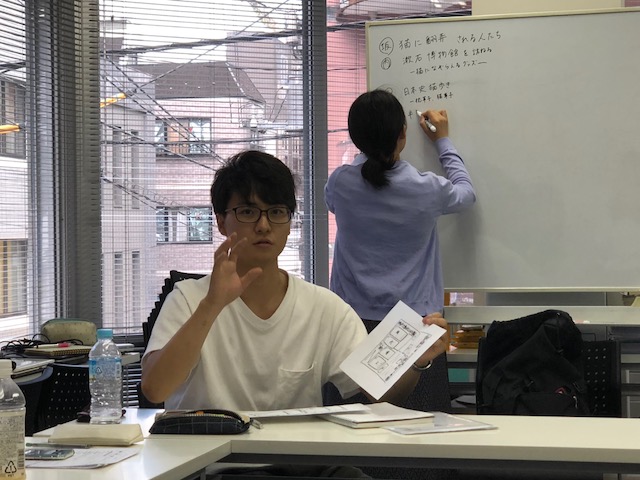

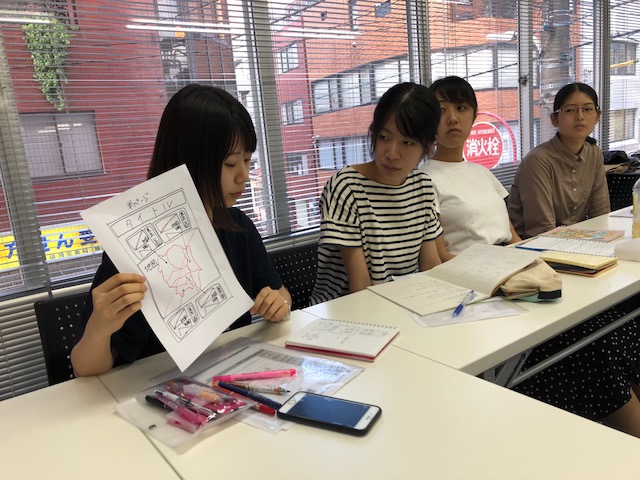

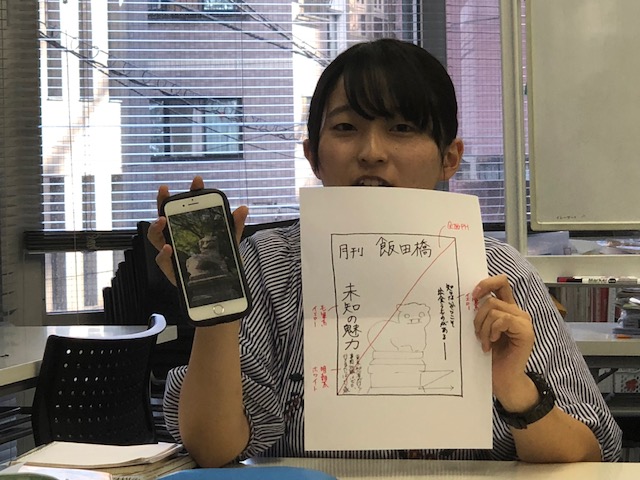

「ウツミ ハ【サムネイル】ヲ テニイレタ」

サムネイルを見せながら話すと、私編集者やってるなあという満足感を得られますし実際伝わりやすさが増します。形式は決まっていますが、イメージのイラストにプレゼンターのクセが出るので見るのが楽しいです。サムネイルを集めて雑誌を作れそうなくらい奥が深いと思います。

内海ゆりの@聖心女子大学

--------------------------------------------------------

「グルメ取材があるのか、、、」

考えれば普通のことですが、編集者として書籍や雑誌に関わるとグルメ取材をする機会があるということになぜか今日初めて気付きました。しかも新人は食べる専門だとか。私は肉の脂身以外にも苦手な食べ物がたくさんあるので、嫌な表情を見せずに苦手なものを喉に通す練習が今から必要かもしれません。

「たまちゃん」

髪型と身長から、ちびまる子ちゃんみたいと言われることはたまにありますが、たまちゃんは初めて言われました。自分のどこらへんがたまちゃんなのか全く分かりませんが、たまちゃんの方が大人しくて可愛らしいので嬉しいです。これからも是非たまちゃんと呼んでください。

並木 楓@慶応義塾大学

今日はこの単語をよく聞いたし言いました。失敗が1番説得力がある、嫌いなものや苦手なものを克服するにはどうしたらいいかを考えていけばアイデアが見つかる、ということを今回の講義で何度も聞き、聞くたびに納得しています。マヨネーズは私の嫌いなものの象徴ですが、マヨネーズについて考えることが新たなアイデアに繋がるのであれば、少しだけ好きになれる気がします。

「誰も知らない」

今日の新聞ディスカッションのテーマは、全く知らない内容で、頭には疑問ばかりで、(いつものことですが)意見が何も浮かびませんでした。ですが今回のテーマは、みんなあまり知らなくて当たり前のもので、自分が知らないのも仕方ないと言えます。問題なのは、自分が全体的に何も知らないために、みんなが何を知っていて何を知らないのが当然なのかが判断出来ないという点です。知識が少ないことを痛感しました。

中川海里@大阪大学

--------------------------------------------------------

「思考ロック」

アイデアってふと湧いてきます。

でも一回出てくるとしばらく出てこなくなることが多いです。そしたらそこから思考ロックの始まりです。だんだんぼーっとしてきて何も思いつかなくなります。

講義中たまに起こってます。柔軟になる為にも息抜きも必要だと感じました。

「外文化って面白い」

生クリームに感動する、結婚式は一週間パーティー。外の文化を聞くたびに、へぇーって口から溢れていました。

瓜谷優紀子@立命館大学

取材の際、自分に好ましくないことが起きた時どうやって対応するかについての演習が面白かった。中国も日本と同じように、このようなインターシップがあれば良いと思った。

「面接時の対応方法」

面接の時、最初に弱点から入る。その後、どのようにして弱点を克服していったかということによって、自身の粘り強さや打ち込む姿勢を見せられると思う。今まで気づかなかったので、非常に参考になった。

シャブンテイ@国士舘大学大学院

--------------------------------------------------------

【造語力】

みんな新しい言葉考えるのが上手ですね。自分もたくさん考えてて気づいたのはずっと考えてると自然と思いつくもんなんですね。

あと自分の場合は関係ない知識とかが結構役立ったりしてます。半獣半畜も半官半民から来てます笑笑

【早起きは500円の損】

混んでる電車に乗りたくなくて早起きして7時の電車で来ているのですが、飯田橋についてからお洒落なカフェでモーニングを食べるので普通に損です。でもゆっくり新聞が読めるのでそこは得です。これも時間を買っている例なのかな?

滝口 景太郎@千葉大学

考えてるとペン回しやるよね。ラッションペンいじられ倒してた。ラッションペンの三半規管が相当やられたと思う。何回か吹っ飛んでたし。新聞は畳んだまま読めるレイアウトにしてほしいな。見にくい。足元って、机の下にあって、自分からは見えないから、無防備だよね。女子の足首出てる率高かった。

・シャンパンタワー

大手を潤わせて、中小企業に落としていく。一番上が一番大きくて、下に行くほどどんどん小さくなって数が増えてくシャンパンタワー思い浮かべた。一番下は、豆粒とか米粒くらい。それって崩れないかな? 一番下の一番ちっこいやつに、全体を支えられるのかな? そういえば、「!」とか「?」とかの符のあとは一マス空けるんじゃなかったかな? 校閲で「?」の後の空白に「トルツメ」っていっぱいあったから。校閲面白かった。好き。

・最後の一個

あん食パンおいしかった。コンビニ行って探したら最後の一個だったから、ためらったけど、思いきって買った。二枚入ってた。商品名が書かれてる側の一枚は、あんがいっぱいだったのに、もう一枚は、あん少なめ。戦略なのかな? スーパーに売ってる食パンは、六枚切りで88円だから、あんな小さいの二枚で93円は高すぎるよねえ。腕を蚊に刺された。かゆい。蚊に刺されてるの途中で気付いて見てたんだけど、風が強すぎてなんか大変そうだったから風よけに手をかざそうとしたら逃げちゃった。蚊って、満腹まで血を吸い終わったら、痒みの成分も吸い取っていくんだよね。だから途中でぱちんした方が痒くなるらしい。ぱちんしてないのに痒み成分丸残り。最後まで吸ってるとこ見てたかったのに残念だった。

土井 優華@文京学院大学

日経新聞を毎日読み続けてまだ4日ですがたった4日のうちにも、連載記事は進んでいたり、その他の記事も日を追うごとに少しずつ変化があるということに気づきました。

新聞を読むのが習慣づけば、シリーズ本を読むときのように、次の展開が待ち遠しくなるのかもしれません。

「坂元さんのファインプレー」

今日の新聞ディスカッションでは防衛産業のことや外交問題、経済事情など、論点が二転三転しました。私は難しすぎて正直、どこに話を合わせて良いのかわからなくなりました。

そんなとき、坂元さんが、「この記事から読み取れることは…」と話し始めました。

どんなに見失ったとしても、記事の中にヒントや答えは埋まっている。拾えるだけの情報は拾って瞬時に処理する、ということが非常に重要だと感じました。あっぱれ!

生田千夏@武庫川女子大学

--------------------------------------------------------

「簡潔力のススメ」

新聞アウトプットの際、自分が記事のどこに着目したかを簡潔に述べることが重要だということを学びました。伝えたいことを短くまとめる力は編集業でも生きてくるのだと思います。

「引き算でプラスに」

今までは斬新なアイディアを生むには何かと何かを足し合わせる「足し算」が必要だと思っていましたが、逆に嫌なものや余計なものを引いていく「引き算」でもアイディアを得られることを知りました。もしかしたら「かけ算」や「わり算」に対応する発想法もあるかもしれません。

西川友規@日本ベンチャー大學10期生

平成30年(2018)【8月22日(水)】 夏の出版編集トレーニング 1クール(3日目)

2018/08/22

コメント (0)

夏の出版編集トレーニング3日目

2期生1組

--------------------------------------------------------

「取材対象のファンになれ」

車椅子ラグビー世界選手権のテープ起こしをして感じたのは、選手の受け答えに登場する専門用語を知らないと、なんとなく音として聴き取れても文字には起こせないということです。私は車椅子ラグビーについての知識がないので、途中で出てくる専門用語が分からず手が止まってしまう場面が多くありました。そこでもし予備知識があったなら、例え音としてよく聞き取れなくても予想で書き起こせるのだろうと思います。やはり、インタビューをする際には取材対象についてよく勉強し、ファンになるくらいの心持ちでないといけないのでしょう。

「大学生というブランド」

フリーペーパーのコンテンツ決めを行っているときに、大学生が書いた、ということがひとつのブランドになるということが気付きでした。内容としては他社が取り組んでいるようなことであっても、それを大学生ならではの視点から取り上げることに意味があると知ったので、今しかない大学生という看板を大いに掲げ、背伸びしすぎないありのままの視点で物事を考えていきます。

並木 楓@慶応義塾大学

日本の技術を以ってたった2日で威力のある原子爆弾を作ることができるということにショックを受けました。原子力発電所を持っているということは、「核開発の技術がある」ということを世界の国々に周知させるためであり一種の防衛となっているため、「軍隊を持たない」としている日本にとっては、外国に攻め入られないための暗黙の脅しとして効果を発揮していると感じました。

世界では核兵器排除運動が盛んになっていますが、仮にすべての国が核兵器を捨てたとしても、核開発の技術を持っていればいつでも核戦争を起こせます。こういう意味では、原発をもっている国は核保有国と同じではないか?

・「はじめてのこうせい」

今日初めて校正作業をさせていただきました。ひたすら文章を読んで不備を探しては修正し…を繰り返す作業です。地道な作業ですがあまり苦しまずに楽しんで作業できました。自分は機械的な作業に向いてるのではと気づきました。ただ、読んでいくうちに粗探しのようになってきたので、作家の文章の書き方を尊重しながら修正を加える必要があると感じました。

また、小説の校正となると、作家の言葉遣いや分の組み立て方、あそびの部分なども考慮しながら、作家の癖や「読後感」を崩さないように気をつけなければならないので、技術と経験が要る仕事だと思いました。「地味にスゴイ」!

・「みんなちがってみんないい」

フリーペーパーのテーマ決めやロケハンの成果発表のとき、みんなそれぞれに興味のあるものや着眼点が違うことに感動しました。とくにロケハンではみんな同じ範囲を歩いていたのに、目をつけるところが全然違い、自分が思いもつかなかった見方をしている人たちに驚きました。

山本梨花@同志社大学

今日は本当に凝りました。テープ起こし、腰痛い。雑誌のアイデア、膠着状態。頭も体も柔らかくせねば。

【食いつきがすごい】

猫の話題そんなに広がるものか。一例で出しただけなのにあんなに膨らむとは思ってませんでした。きっとどんな話題にもあれぐらいのつながりはあっていいはずなのでしょう。

滝口景太郎@千葉大学

--------------------------------------------------------

「間違いを見つける楽しさ」

今日初めて校正をしました。私が見たのは初稿で、直しどころ盛り沢山で当然のものでしたが、「本を書く人はみんなすごい」という認識があったので、そんなすごい人の文章に間違いを見つけるととても嬉しいことに気づきました。地道な作業ですが、もっとやりたいです。

「日本史の記憶」

歴史をよく知っている人の話を聞くのはとても楽しいと改めて感じました。私は受験の時に日本史を必死で勉強しましたが、センター試験を解き終えた瞬間に全ての知識が頭から消えてしまったので、日本史を全く覚えていません。歴史を知っていて損はないので、忘れたことを後悔しています。

中川 海里@大阪大学

なかなか名前って印象に残りにくい!自分が覚えるの苦手なだけ?いや、周りもそうでした。

自分にとっては当たり前の名前。だからこそ名乗る事を忘れがちになってたなと気づかされました。瓜谷です。

「きれない!!!」

初めての書き起こし!と思ったら、以前漫才のネタを書き起こした経験がありました。

あの時は短い掛け合いを文字起こししていて何も思いませんでしたが、今回書いてて気付いたこと、それは…

人って話す時、意外と一文一文が長い!!!

自分が話す時は意識していなかったけど、いざ書き起こしてみると接続詞や指示語、禁止ワードが盛りだくさんでした。

一文を短く。それを意識すればだいぶコンパクトになると思いました。瓜谷です。

瓜谷優紀子@立命館大学

原発について発表した後、今元先生は新聞がどうやって説明するかということについて教えてもらった。日経新聞を説明する時、政治、経済、国際関係に加え、平和と外交も説明すれば問題ないと言った。私は原発のリスク以外考えなかったので、勉強になった。

「着眼」

日本人が繊細だということは分かるけど、そんなに細かいことまで発想できることがびっくりした。どこでもある電柱と目の前にある坂でも雑誌に活用することが素晴らしいと思う。

シャブンテイ@国士舘大学大学院

じゃんけんに勝ち抜いて今日のリーダーを務めさせていただいたのですが、号令をかけるのは中学生以来で、なんだか懐かしい気持ちになりました。いやいや従っていた時は分からなかったけれど、今になると気が引き締まるような感じがしました。この初心を忘れず後半も頑張ります!

『自分だけじゃなかった』

今日の新聞アウトプットは、昨日榊原さんにいただいたアドバイスを生かして上手くできたなと思ったのですが、それができたのは自分だけではありませんでした。周りの方もめきめきと成長していて、自分の未熟さを痛感しました。

『リアルなインタビュー』

初めて文字起こしをしましたが、試合のインタビューはアナウンスの声が大きくて聞き取りにくいし、語尾は消えかかるし、聞き取りにくいことこのうえなかったです。でも、声がガサガサに枯れている選手の声を聴くと、試合の壮絶さが伝わってきて、この感情は紙面では体験できないものだと思いました。何度も何度も聞きなおしているうちに、自分が話しているような気持ちになるのも初めて知りました。

坂元 南@学習院大学

ごみ捨て? 蓋は、どこ、見間違い?

捨てるときに分けるから、蓋は、手に持ってたのかもしれないなあ。ヒールの音が可愛かった。空の二リットルペットボトルを二つ持っていって、水を汲んで、お花に水をあげるのかなあって、それで、虹ができるのかなあって、思った。

・コンセント踏んだ、椅子持ってきちゃった

チーム分けして移動して座るとき、なんかよくわかんなくなってた。机の動かし方もどこにどう持っていけばいいのかわけわからんくて、人の話聞いてないなあって。お昼休憩に川沿いのベンチでしゃけおにぎり食べた。みんななんであんな風にたくさん話せるんだろう。すごいなあ。コンセント踏んでしかも椅子持っていっちゃったとき、突っ込んでくれて嬉しかった。ひまわりの種は皮ごと食べたから小腸辺りから花が咲くかもしれない。

土井優華@文京学院大学

今日私は校正班として、生原稿の6章から8章に目を通しました。企業の経営理念の話で、わたしはビジネス系に造詣が深くないので兎に角日本語の使い方が正しいか、誤字脱字はないか、改行はおかしくないかを確認していたのですが、想像していたよりも赤ペンのインクが減りました。初めの方はトルツメ等校正用語を使えて楽しい気持ちでいっぱいだったのですが、最後の方はいっぱしの編集者の様なコメントを臆することなく書いてしまったので、明日著者の方にお会いするのが怖いです。本当に編集職につけたら、喧嘩腰でコメントを書かないようにします。

「かわいそうなシャーペン」

アメリカで、色が可愛くて買った50本セットのシャーペンが家で眠っていました。何故使わなかったかと言うと、0.9ミリだからです。割と太い。書き心地悪い。字が潰れる。しかも50本セットなので、友達に0.9ミリと言わずに10本ほどばら撒いたのですがまだだいぶ残っていました。彼らが活躍したのは昨夜、サムネイルの枠組みや下書きを書いている時です。0.9ミリは清書前軽く書くのに最適な太さだったのです。彼らを生かすためにも、編集者になろうと思いました。

内海ゆりの@聖心女子大学

3日目にしてやっと、皆さんの「色」がわかってきました。新聞のアウトプットなどはどうしても会話に堅い言葉ばかりが並んでしまうので一人一人の特徴が掴めずにいました。しかし、フリーペーパーの案出しで興味のあることについて話したり、サムネイルという1つの作品を見せ合ったりしたことで、より、オフモードに近い皆さんを見られた気がします。

「『めっちゃ』好(ず)き」

「めっちゃすごい!」、「めっちゃびっくりしたわ~」、「めっちゃ好き!!」…

関西人は「めっちゃ」を連呼します。私も関西人ですので「めっちゃ」を頻繁に使ってしまうのですが、「関西人だから仕方ない」(=方言の一部だから許される)と開き直っていました。

しかし、社会に出るとその理屈は通用しないし、日本語は表現に長けている言語であるのに他の表現が出来ないのは損だな、と感じました。

ありきたりな表現でなく、言葉選びでも個性を出せるように、意識しながら話してみます。

生田千夏@武庫川女子大学

世の中の出来事を考える際は、政・経・国際などの複数の視点から多角的に理由などを考えていく必要があることを学びました。

思えば皆さん、新聞アウトプットの際に紹介する記事と別な記事を組み合わせて紹介したりしています。記事と記事とを関連させることで、新たな考えが浮かぶのではないかと思いました。

「脳内に大階段箪笥」

フリーペーパーの企画会議中、滝口さんが次々とテーマの候補を挙げていくことに驚きました。話題の引き出しの豊富さがクリエイティブな場においてどれ程有用かということを実感しました。

西川友規@日本ベンチャー大學10期生

平成30年(2018)【8月21日(火)】 夏の出版編集トレーニング 1クール(2日目)

2018/08/21

コメント (0)

夏の出版編集トレーニング2日目

2期生1組

--------------------------------------------------------

・「瞬弁」

出版編集者はご飯を食べる時間をも惜しみ、パン片手に仕事をするというのが衝撃的でした。ご飯の時間もなるべくコンパクトにということで、"早弁"ならぬ"瞬弁"(一瞬で食べる弁当)だと思いました。私はまだご飯を惜しんでまでも仕事をしたいという気持ちになったことがありませんが、仕事の合間の休憩では時間をかけて食べるよりも、簡単なものを早く食べて空いた時間にできることをするほうが、仕事人として賢い時間の使い方なのでしょう。

・「ラッションペン」

新聞アウトプットのときに榊原さんが赤ペンで企業の名前にも傍線を引いていることに気がつきました。(見間違いでしたら申し訳ありません)

経済というひとつのストーリーのうち、過去・現在・未来で何が起こるのかという「シナリオ」だけでなく、企業という「登場人物」も把握しなければならないのだと感じました。

・「必携ネタ帳」

ロケハンしながら『月刊飯田橋』の特集を何にするか考えていましたが、なかなか思いつきませんでした。こういうとき、何か自分の中でネタを持っていたら関連づけられたのではないかと思いました。アイデアを出せと言われる前からいろいろなネタを仕入れておく必要があるのですね。そのために「視点・思考・習慣」を変え、いろいろなものをたくさん見る・読むことが必要なのだと改めて思いました。

山本梨花@同志社大学

--------------------------------------------------------

「青年よ、野生に戻れ」

大学の授業で提出するリアクションペーパーの様な優等生の答えは何も面白くないし、生産性がありません。ESでも企画会議でも、必要なのは洞察力。頭の中にどれだけ引き出しがあるか、どれだけそれを駆使して未来を見据えられるか。それが勝負の鍵になることがわかりました。"優"を敢えて飛び越えて"狂"を取りに行く勇気が必要です。黒いスーツが行き交う都会で1人、野生に戻る覚悟が出来ました。

「あまのじゃく万歳」

自分のフィールドで戦うのは就活の基本ですが、とんでもないところに戦場があることも少なくありません。自分の分野と全く関係のない話だと思っても、無理やり隣に並べてみると意外なところで繋がることを知りました。これは私が小学生の時、読書感想文で使っていた手法と似ています。敢えて世間の答えと反対の、そして自分の意見とも反対の答えを一行目に置いてみて、どうやって繋げるか考えながら書く。自らさえも騙しながら導いた答えが、(良い意味で)私を狂わせてくれるのだと思います。

内海ゆりの@聖心女子大学

--------------------------------------------------------

「文化だって適者生存」

お話の中で〇〇レスが今後さらに流行る、というものがありました。これは、必要なものは残り不必要なものが切り捨てられていく、まさに適者生存の仕組みであり、それが現金や性別、国籍といった文化においても起こりうるのだということに気付きました。これは生物が生きていく上で起こる現象でもあるので、そのうち人間の体の機能でも不必要なものが切り捨てられていくのではないかと感じました。(睡眠レス・食欲レス等)

「自分のフィールドを広げろ」

何か案を生み出す際には知ったかぶりをするな、自分が得意なジャンルで戦え、というお話を伺った時つまりそれは自分が戦えるフィールド、知識を増やせということだと気付きました。元々自分が好きな分野はありますが、現段階ではその範囲は狭くフィールドは限られています。どんな話題が振られても対応できるよう、知見を広げていく必要があると感じました。

並木 楓@慶応義塾大学

--------------------------------------------------------

・私たちは評論家ではない

新聞記事について議論した際に、榊原さんが注意すべき点として、「評論家にならないで下さい」と仰いました。そこで初めて、議論といえば評論家のような目線になって喋ることだと認識していたことに気づきました。自分がその状況に置かれたと考えることで、自分の意見が生まれるし、そういう意見こそ大事なのだと思いました。

・ネタは転がっている

QRコード決済についての記事について話した時に、キャッシュレスの話になり、財布レスの記事に繋がり、「レスが流行る」という話に辿り着いたことが印象的でした。新聞記事を読むだけでもネタが見えてくる、ネタはどこに転がっているかわからないということを実感しました。

中川海里@大阪大学

--------------------------------------------------------

「赤ペン」

新聞アウトプットで榊原さんが赤ペンを使用しているのを見て、赤ペンの活用法がわかりました。

「系!?」

サムネイルの文字体指定の際に○○系と記し、後はデザイナーに選んでもらうことに驚きました。写真や文章の位置や大きさ、色などは細かく指定するのにそこは指定しないのかと少し引っ掛けにあったような気分になりました。

瓜谷優紀子@立命館大学

日本人は日本語を順調に話せることが当たり前だが、そんな早く一気にペラペラ喋るのを初めて聴いた。今まで日本語学校や大学の教授たちは留学生に向けて、話し方を変えていたことに気づいた。特に今日エントリーシートを発表する時、私は新しい世界を知った。皆んなに迷惑をかけて申し訳なかったが、前もって本当の日本の会社の様子を見せてもらったことは私にとってとても意味かあるし、大変感謝したいと思う。

・ビジネスマンのやる気

「お客さんの困ることを解消するのはビジネスマン」と今元先生は日本経済新聞を説明する時に言った。今までそういう風に考えたことがなかったので、深く印象に残った。私も学生としてアルバイトをしているので、そのことを生かしてみたいと思った。

シャブンテイ@国士舘大学大学院

--------------------------------------------------------

『マイナスの転換』

ディスカッションではマイナスの意見しか思い浮かばず苦戦したが、マイナスのネタとそれによって困る人を書き出すとお客様のニーズがわかるというのは目からうろこの方法でした。ビジネスで成功している人は新しいものを一から考えられる人だけでなく、困っている人に気づける人なのかもしれないと思いました。私の中ではこの考えと、『夢をかなえるゾウ』という本に登場するガネーシャの言葉が繋がりました。ガネーシャは、"人はな、わざわざ『○○が欲しい』なんて教えてくれへんのや。人が何を欲しがってるかをこっちが考えて、予想して、提案していかなあかんのや。"と語っています。これがまさにアイデアの根源だと感じました。

『ゲロみたいな感想』

今日一番衝撃的だった言葉でした。言葉はあまり綺麗ではありませんが、何をおっしゃりたいかが一瞬で伝わる鋭い言葉だと思いました。いつもの10倍くらい頭をフル回転させたので、しっかり咀嚼して明日へ臨みます。

『熱い感想』

今まで私の周りには、こんなにも熱く本について語れる人がいなかったので感動しました。同じ熱量でドラマやアイドルについて語られることはあっても、それが本に向けられることはほとんどないのだなと実感した瞬間でもありました。私がこれから就こうとしている職業は、そうした本に興味のない人たちを一人でも多く本の世界に引き込むことが使命です。

坂元 南@学習院大学

--------------------------------------------------------

【ラッションペンいつ使うねん】

そういえば今日使ってません。使ってる人もいたけど僕は使ってません。大事なところに線を引く?全部大事だと思っちゃいます。ビジネスに繋がりそうなところだけつまめばいいのかも?

【やっぱ好きじゃないと!】

本の紹介の時に昨日より断然熱をこめて話せたことから、やっぱ結局最後は好きなものなんだなぁと実感しました。というか自分が海外文学とか翻訳のジャンルが本当に好きなんだということを再確認しました。

【トイレ掃除一番楽】

トイレ当たった時嫌だなーって思ってたけどトイレ狭いし元々綺麗だし一番楽でした。何事もやって見ないとわからないものです。

滝口景太郎@千葉大学

--------------------------------------------------------

・サムネイルの作り方

手書き凄いと思いました。角から角の斜線が全面フォトだということを学びました。

・ロケハンの仕方

二人一組で写真を撮って回りました。安全のため二人というのは発想になかったので勉強になりました。

土井優華@文京学院大学

--------------------------------------------------------

・「優等生はつまらない」

「きれいにまとまりすぎ」とおっしゃったのが印象的でした。

何もインパクトを残せないくらいなら、読後のもやもや感や「何かヘンな子」と思われること、何でもいいので何か後味を残せる人間を目指します。

・「経世済民」

新聞を読んで感じたのはビジネスの世界は偶然よりも必然的にそうなる「しくみ」が潜んでいるということです。「なぜ流行っているのか?」「誰にどんなメリットがあるのか」など上辺だけで留まらず、更に掘り下げて考えていくことでこれまで見えていなかった部分も知れるということがわかりました。

・「みんなが先生」

重要な内容が多く、1日目は先生方の話す内容を理解するのがやっとでしたが、プレゼンが上手い人や着眼点が鋭い人、このメンバーの中にはいろんな人がいます。

発言の時間も多いので、他の人の発表を聞き、そこからテクニックや新たな視点など吸収していきます。

生田千夏@武庫川女子大学

--------------------------------------------------------

・「過ぎたことよりこれからのことを」

新聞アウトプットの際に評論家にならないよう心がけ、これから何ができるかを考えねばならないということを学びました。起こった事の良し悪しを論じることは建設的ではないことに気付きました。

・「百聞は一体験に如かず」

サムネイルのトレーニングを通して装丁などのイメージを具体的に想像できるようになるということで、これもまた「センスは量を積むことで磨かれる」という例の一つなのかと思いました。実体験の重要性に改めて気付きました。

西川友規@日本ベンチャー大學10期生

平成30年(2018)【8月20日(月)】 夏の出版編集トレーニング 1クール(1日目)

2018/08/20

コメント (0)

夏の出版編集トレーニング1日目

2期生1組

--------------------------------------------------------

「出版社志望は日経を読め!」

出版業界の方はどちらかというと社会系のニュースに詳しいため、あえて経済ニュースを取り扱う日経新聞を読むことで出版業界の方にとって新鮮なネタを作ることができるという事が気付きでした。そして、その中でもマイナスな側面の強い記事をネタにしてそのマイナスをいかにプラスに変えるかというところを日々考えていくべきなのだということを学びました。

「アンジャッシュ渡部を見習え!」

なにかをプレゼンする際には、情熱を持って、どういう人にどういう理由でおススメできるのかというアピールポイントをもってプレゼンするべき、つまりアンジャッシュ渡部のような人を惹きつけるプレゼン力を身につけるべきだということを学びました。そしてその際には、あらすじは30パーセント程でいいということもまた、新しい気付きでした。

並木 楓@慶応義塾大学

--------------------------------------------------------

「NO TITLE NO READERS」

オリエンテーションの中で、書籍にしろ雑誌にしろタイトルが本の顔であり命であることを学びました。確かにその本の内容を何も知らない状態で手に取った時、1番最初に目について情報を提供するのはタイトルであることに気づきました。この気づきを書く上でもタイトルは重要なエッセンスになります。今後企画を立てる際、タイトルに重きを置いて考えるようにします。

「流通新聞読まにゃ損」

就活のために新聞は読んでおけと何回も言われてきましたが、とくに流通新聞はそのままESに出るというほど大切な情報源ということを学びました。新聞社ごとの特徴を知ることで、自分の欲しい情報を上手く選択して、情報社会の中で効率的に就活していきたいです。

内海 ゆりの@聖心女子大学

--------------------------------------------------------

・スイッチON

終礼でスイッチを切らないという話で、編集者・企画者というものは普段から常にスイッチはONの状態を保たなければいけないということに気づきました。適宜オフにはするけれど、完全にオフな時はない。

・マイナスからプラスを

記事選びの時、プラスの明るい内容の方が面白くて選びがちですが、本当に重要なのはマイナスな記事に何か加えて、プラスな方向に持って行けるようなアイデアを思いつけるか、ということだと知りました。ネタはマイナスのものから生まれるということに気づきました。

中川海里@大阪大学

--------------------------------------------------------

「多角的視点」

新聞の読み方、使い方がわかりました。記事の生まれる背景まで考えることで、時代の流れを掴めること、意見交換する事で同じ記事であっても自分と別の視点から切り込んだ話を聞けることで、新たな発見が生まれることに気付き明日以降にワクワクしています。

「表現」

発表や企画で大切なものに気付きました。情熱があることや本気であることは当然ですが、自分の本気や情熱をどう伝えれば良いのか考えさせられました。

瓜谷優紀子@立命館大学

1.招待を受けた時、2.お金を払って貰った時、3.店を出た時、4.別れてからのお礼のメール、5.次に会った時。その時々で感謝の気持ちを伝えるという講義を受けた。自分にとって今まで意識してこなかったことについて言われた気がした。感謝するというのは、気持ちがこもっていればいいと思っていたが、はっきりと形に表すことが必要だということに気づいた。必ずしも全てをやることは出来ないかもしれないが「感謝の心得」としてこれからの生活に役立てたいと思う。

「言葉の使い方」

「~したい」はダメ、「~します」はよい。「~の方」はダメ。「めっちゃ」はダメ。スピーチの間に「え~と」や「あの~」をということもダメ。つまり、相手によく伝わらない言い方やタメ口をたたくのは失礼だとわかった。私は今日本語を懸命に学んでいるので、とても参考になった。

シャブンテイ@国士舘大学大学院

--------------------------------------------------------

・「評価、"狂"」

かつて吉田松陰が「狂いなさい」と言ったように、一般論や型にはまった考えを突き抜けることが出版編集に必要なスキルであるということが分かりました。つまりは「型破り」なオリジナリティが必要とされるのだと理解しました。たくさんの奇抜なアイデアを次々と生み出していくためには、身の回りの物事をいろいろな視点から見て、いろいろな感性を働かせる必要があるのだと感じました。

しかし、「型破り」するには一般論や型を理解していないとできないのではないかとも思いました。

・「人は伝え方が100%」

他の学生の伝え方や話し方がとても分かりやすく自分と比べてしまいました。人の話し方をみることで自分の話し方や伝え方の悪いところに気づくことができました。今までは話しながら話す内容を考えていましたが、それでは論理が通らず聞き手のことを考えた内容にできていませんでした。また、伝えたい内容が話せなかったり、話し終わった後に話したかった内容が出てきたりしました。話す準備をもっと早く、話す順番や内容を整理してから話せるよう練習していきます。

山本梨花@同志社大学

--------------------------------------------------------

【喋れるだけではダメ】

以前から話には自信がありました。今日もトップバッターで何度も話をさせてもらいましたが、自分より上手に物事を伝える人がたくさんいて、元気に話すだけでは本当の魅力は伝わらないと実感しました。

【興味のない話題こそ!】

読まなければならないと実感しました。どこか逃げているところがあったのかもしれません。

滝口景太郎@千葉大学

--------------------------------------------------------

・めっちゃ禁止令

普段からついつい「めっちゃ」という言葉で物事を表現しがちである。好きなものについて説明したいとき、もっと豊富な語彙を用いることができるようになる必要がある。

・お礼はその場で終わりじゃない

何かしてもらったとき、その場でお礼を言ってそれで満足してしまっていた。お世話になった後にもきちんと感謝の意を伝えることが大事。世話を焼いてもらった人よりも、焼いた側の方がそのことを覚えていることがあるというのが印象的だった。

斉藤真奈@一橋大学

マイナスな内容を探し、プラスの見方をする。

・本の紹介の仕方

読者層やターゲットを絞って話をする。

土井優華@文京学院大学

--------------------------------------------------------

・「学ぶ姿勢」

当たり前かもしれませんが、誰一人と、良い加減な気持ちで今日の講義に向かっている方はいなくて、全員が一丸となって高い志で臨む講義の空気が気持ち良かったです。

プレゼンのコツを掴んだり、表現力を身につけたり…という技術的な面もあるけれど「10個の心得を意識し、コツコツ努力する」、その志を高めることが出版・編集の道への1番の近道かもしれない、と感じました。

・「繋がり」

「経済は提携している」という言葉が印象的でした。新聞でいうと、経済や政治の紙面には全く興味がありませんでしたが、興味がない中にも自分の知っている言葉や関心のあるワードを探すと、切り口は必ずあるはずなので、関連性や流れという点に目を向けて読みます。

生田千夏@武庫川女子大学

--------------------------------------------------------

・「誰がスイッチを切るのか?」

スイッチを切るタイミングを自分で決めるということは、裏を返せば自分以外に自分のスイッチを切ってくれる人がいないということになります。自分の状態を客観的に判断し、無理し過ぎないよう適度にスイッチを切る自己管理能力が必要なのだと気付きました。

・「製作者の目線、読者の目線」

本の紹介をする際、製作側の目線でと言われたにも関わらず読者の目線で紹介してしまい、改めて視点を変えることの難しさに気付きました。

西川友規@日本ベンチャー大學10期生

平成30年(2018)【7月28日(土)】 出版編集講座 埼玉・志木キャンパス

2018/07/28

コメント (0)

RSS 2.0

RSS 2.0