東京校の講義レポート

令和2年(2020)【9月7日(月)】 夏の出版編集トレーニング1日目 4期生3組

2020/09/07

コメント (0)

------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月7日(月)

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《猛突進》

生まれて初めてこの言葉を言われてとても嬉しかったです。ポジティブにとにかくなんでもやってみる。

そこからなにか学べることは必ずあるということを実感することができました。インターンを東京でチャレンジしようと思った自分を褒めたいと思いました。

《新発見!新聞の新活用法》

1面のコロナウイルスの新聞アウトプットからひとつの話題からオンライン授業、日本国民の幸せ度のように様々な話題に膨らませることが出来ることに気づきました。何かモノを作り出すためには今ある話題からさらにではどうすればより良いモノを作り出すことができるのか、考える必要があり、身近な話題にヒントは隠されているのだと気づきました。

・禁句を沢山言ってしまったので、「あー」「えっと」を発さないように心がける

・発表の際は意見をしっかり聞いて分かりやすく相手に伝えられるように努力する

・自分の発言に自信を持つ

S.F@京都女子大学

--------------------------------------------------------

《ポジティブ思考》

配布された出版編集学部の心得にある、朝礼や終礼の際の全員手を上げるという事や、禁句に秒殺語が指定されているように、まずはやってみるという事が自分の成長になると感じた。

《感想で終わるな》

新聞アウトプットで各自発表の時間のあったが、自分はどれも記事を読んでの感想に留まっていた。他の人の意見を聞いていると、もっと記事から吸収出来る事があると感じ、非常に勿体ないものだった。

・自分が発言をする時に、「えー」や「あのー」という事を減らす。

・新聞アウトプットのディスカッションの時に、感想で終わらないようにする。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月7日(月)

夏の出版編集トレーニング1日目

4期生3組

--------------------------------------------------------

《猛突進》

生まれて初めてこの言葉を言われてとても嬉しかったです。ポジティブにとにかくなんでもやってみる。

そこからなにか学べることは必ずあるということを実感することができました。インターンを東京でチャレンジしようと思った自分を褒めたいと思いました。

《新発見!新聞の新活用法》

1面のコロナウイルスの新聞アウトプットからひとつの話題からオンライン授業、日本国民の幸せ度のように様々な話題に膨らませることが出来ることに気づきました。何かモノを作り出すためには今ある話題からさらにではどうすればより良いモノを作り出すことができるのか、考える必要があり、身近な話題にヒントは隠されているのだと気づきました。

・禁句を沢山言ってしまったので、「あー」「えっと」を発さないように心がける

・発表の際は意見をしっかり聞いて分かりやすく相手に伝えられるように努力する

・自分の発言に自信を持つ

S.F@京都女子大学

--------------------------------------------------------

《ポジティブ思考》

配布された出版編集学部の心得にある、朝礼や終礼の際の全員手を上げるという事や、禁句に秒殺語が指定されているように、まずはやってみるという事が自分の成長になると感じた。

《感想で終わるな》

新聞アウトプットで各自発表の時間のあったが、自分はどれも記事を読んでの感想に留まっていた。他の人の意見を聞いていると、もっと記事から吸収出来る事があると感じ、非常に勿体ないものだった。

・自分が発言をする時に、「えー」や「あのー」という事を減らす。

・新聞アウトプットのディスカッションの時に、感想で終わらないようにする。

T.O@北海学園大学

--------------------------------------------------------

《スピーチ力》

何に対してどう思うのか、そこから考えられること、という話の流れをつくる人が上手な方がほとんどであった。

時間が限られている中で、自分の考えを述べるには事実と意見をしっかり分けること、自分なりの言葉をもつこととそれを発信する練習が必要だと感じた。

特に何か(自分であったり、他者、モノに対して)をアピールするとき語彙力が足りない部分があるので勉強する。

《アイデア》

新聞アウトプットのときの、今の時期だからこそ求められるものについてアイデアを考えたとき、頭が固くなっていくイメージがあった。

ほかの人の意見でもっと、柔軟性を身につけて様々視点から物事をみるということの大切さに気づいた。

・参考にしたいと思った人の喋り方や話のまとめ方をとにかく真似していく。

・人は慣れれば饒舌になるというので、毎日が新しい人と向き合う心持ちでいく。(緊張感への慣れのため)

S.M@立正大学

--------------------------------------------------------

《「攻めの姿勢」の大切さ》

・必ず手を挙げる・質問攻めにする気持ちが大切などの心得を教わりました。1日中、積極性を大切にする中でインターン当初に感じていた不安や緊張が消え、より多くのことを吸収できました。

・他己紹介では相手のことを掘り下げた質問をすることで、コミュニケーションが円滑になり話やすい環境が生まれるのを感じました。

短時間の取材においても、相手を深く知ることができる質問を心がけようと思います。

・質問の精度を高める。

・メモをとることに集中せず、相手の顔を見て話を聞く。

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《「うなずき」の力》

話しているときにうなずいてもらえると、「おかしなことを言っていないんだ」「話し続けて大丈夫なんだ」と確認することができ、リラックスします。せっかく話したいことがあっても、緊張のせいで十分に伝えられなくなるとすれば、それはとてももったいないことです。

相手をリラックスさせ、存分に話してもらうため、うなずきなどの反応を積極的にしたいと思いました。

《心を渡した人だけが心を受け取れる》

自分のことを話すのは好きでも、相手のことには興味を持ちにくい性格だとずっと思ってきました。しかしそれでは自分のことを分かってもらうにも、心を開いてもらえていないので難しいものでした。

本日の他己紹介の取り組みを通して、一方通行の関係ではなかなか打ち解けられなくても、互いを露わにしていく場では和やかな空気の中、距離を縮めていくことができるのだと感じました。

・話すか話さないか迷うときは、話す。

・分からないことを恥じない。

・他者の発言の仕方でよいと思う箇所をまねる。

・自分の発言を客観視して、長所を見つける。

T.T@東北大学

--------------------------------------------------------

《180円の奇跡》

私は日々好奇心と意見をもって過ごすことを目標にしています。

本日のインターンシップに参加して、新聞はその目標を叶えるのにとても役立つことに気がつきました。

新聞には自分の意見を持つべき様々な記事が載っていて、あまり知らないたくさんのことについて学ぶことができます。

今回のインターンシップでは新聞によって与えられた情報について自分なりに考えるたけでなく、

他の人と意見交換ができるので自分の意見が補強されました。

新聞を読んで皆で意見を言い合うことは自ら考える力や聞く力、伝える力を養い、

さらには知識や広い事柄に関する見識を与えてくれます。

自らの力を高めるためにとても便利であり、そのような素晴らしいものが、

たったの180円(新聞代)で買えるのは凄いことです。

《やりたいこと》

私はまだ、明確な将来の夢がありません。ぼんやりと現実的でしかない就職活動をしていて、

たくさんの大人の方の意見を聞くうちに自分が本当にやってみたいことについて考えるのを忘れかけていました。

しかし今日、夢をもって出版社への入社を目指している同い年の学生と交わることで刺激を受け、

再度自分の夢について考えようと思えました。

このベンチャー大學の活動を通して何かヒントを得たり、見つけたりすることができると確信しております。

今日の活動だけでも、出版業界だけでなく他の様々な業界に目を向けるきっかけがありました。

この調子で、自分なりに最大限の収穫をします。

・文章力の向上

・プレゼンテーションに慣れる

・自分アピールの仕方について研究する

・世の中の様々なことへの知識を増やす

・グループ活動を通してその中での自分の役割を認識する

M.S@東京理科大学

何に対してどう思うのか、そこから考えられること、という話の流れをつくる人が上手な方がほとんどであった。

時間が限られている中で、自分の考えを述べるには事実と意見をしっかり分けること、自分なりの言葉をもつこととそれを発信する練習が必要だと感じた。

特に何か(自分であったり、他者、モノに対して)をアピールするとき語彙力が足りない部分があるので勉強する。

《アイデア》

新聞アウトプットのときの、今の時期だからこそ求められるものについてアイデアを考えたとき、頭が固くなっていくイメージがあった。

ほかの人の意見でもっと、柔軟性を身につけて様々視点から物事をみるということの大切さに気づいた。

・参考にしたいと思った人の喋り方や話のまとめ方をとにかく真似していく。

・人は慣れれば饒舌になるというので、毎日が新しい人と向き合う心持ちでいく。(緊張感への慣れのため)

S.M@立正大学

--------------------------------------------------------

《「攻めの姿勢」の大切さ》

・必ず手を挙げる・質問攻めにする気持ちが大切などの心得を教わりました。1日中、積極性を大切にする中でインターン当初に感じていた不安や緊張が消え、より多くのことを吸収できました。

・他己紹介では相手のことを掘り下げた質問をすることで、コミュニケーションが円滑になり話やすい環境が生まれるのを感じました。

短時間の取材においても、相手を深く知ることができる質問を心がけようと思います。

・質問の精度を高める。

・メモをとることに集中せず、相手の顔を見て話を聞く。

C.I@専修大学

--------------------------------------------------------

《「うなずき」の力》

話しているときにうなずいてもらえると、「おかしなことを言っていないんだ」「話し続けて大丈夫なんだ」と確認することができ、リラックスします。せっかく話したいことがあっても、緊張のせいで十分に伝えられなくなるとすれば、それはとてももったいないことです。

相手をリラックスさせ、存分に話してもらうため、うなずきなどの反応を積極的にしたいと思いました。

《心を渡した人だけが心を受け取れる》

自分のことを話すのは好きでも、相手のことには興味を持ちにくい性格だとずっと思ってきました。しかしそれでは自分のことを分かってもらうにも、心を開いてもらえていないので難しいものでした。

本日の他己紹介の取り組みを通して、一方通行の関係ではなかなか打ち解けられなくても、互いを露わにしていく場では和やかな空気の中、距離を縮めていくことができるのだと感じました。

・話すか話さないか迷うときは、話す。

・分からないことを恥じない。

・他者の発言の仕方でよいと思う箇所をまねる。

・自分の発言を客観視して、長所を見つける。

T.T@東北大学

--------------------------------------------------------

《180円の奇跡》

私は日々好奇心と意見をもって過ごすことを目標にしています。

本日のインターンシップに参加して、新聞はその目標を叶えるのにとても役立つことに気がつきました。

新聞には自分の意見を持つべき様々な記事が載っていて、あまり知らないたくさんのことについて学ぶことができます。

今回のインターンシップでは新聞によって与えられた情報について自分なりに考えるたけでなく、

他の人と意見交換ができるので自分の意見が補強されました。

新聞を読んで皆で意見を言い合うことは自ら考える力や聞く力、伝える力を養い、

さらには知識や広い事柄に関する見識を与えてくれます。

自らの力を高めるためにとても便利であり、そのような素晴らしいものが、

たったの180円(新聞代)で買えるのは凄いことです。

《やりたいこと》

私はまだ、明確な将来の夢がありません。ぼんやりと現実的でしかない就職活動をしていて、

たくさんの大人の方の意見を聞くうちに自分が本当にやってみたいことについて考えるのを忘れかけていました。

しかし今日、夢をもって出版社への入社を目指している同い年の学生と交わることで刺激を受け、

再度自分の夢について考えようと思えました。

このベンチャー大學の活動を通して何かヒントを得たり、見つけたりすることができると確信しております。

今日の活動だけでも、出版業界だけでなく他の様々な業界に目を向けるきっかけがありました。

この調子で、自分なりに最大限の収穫をします。

・文章力の向上

・プレゼンテーションに慣れる

・自分アピールの仕方について研究する

・世の中の様々なことへの知識を増やす

・グループ活動を通してその中での自分の役割を認識する

M.S@東京理科大学

令和2年(2020)【9月5日(土) 】夏の出版編集トレーニング6日目 4期生2組

2020/09/05

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月5日(土)

夏の出版編集トレーニング6日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《自分が大切にしたいもの》

本日は最終コンテンツ発表があり、最後の最後まで多くの刺激を頂いた。

皆さん全員が、自分の好きなものと異業種を上手く取り入れており、聞いていてワクワクするような、

またそれを発表する想いの強さに心動かれるようなものばかりであった。

私は、恥ずかしながら自分の好きなものがよく分かっておらず、今まで提案してきたコンテンツにも、自分のフィールド、

という要素がひとつも込められていなかったように思う。

それがいつも非常にコンプレックスであったのだが、このインターンで自分が提案してきたものを振り返ってみると、

ある一貫した共通点に気付かされた。

それは、「誰かの悩みを解決したい、役に立ちたい」という想いだ。これは所謂 "好き"とは違うのかもしれないが、

自分はこれを意識して物を生み出すことを考えるとすごくワクワクする。

この1週間、発表・質問・新聞読みなど、自分が今まで嫌で嫌でたまらなかったこと、

してこなかったことにたくさん挑戦してきた。

上手くいかないことへの葛藤も多かったが、それらを通して、物事への洞察力が少しでも高まってきたからこそ、

そんな自分の本質にも気づけたのかもしれない。

今まで、自分の好きなものがわからない苦しみが企画等によく現れていたと感じるが、今後は皆さんと同じように、

大切にしたいものがあるんだというプライドをもって、物事に取り組んでいきたいと強く思った。そうしていたら、

いつかそれが、私の戦える土俵になるのかもしれない。

もちろん、自分の好き探しも怠らずにいきたい。私もいつか皆さんのように、

人の心を動かすようなきらきらした素敵なものを生み出せる人になりたいのだ。

《1週間の総括》

このインターンにおいて「洞察力」が重要なキーワードになっていたように思う。

何に取り組むにあたってもこの力が不可欠であると度々痛感させられたが、この力を育むために何よりも大切であるのが

「人とのコミュニケーション」であるということも、また大きな学びであった。

毎日の新聞アウトプットを通して、他の人の着眼点や意見感想から自分の考え方に深みが出たのはもちろん、

ミャンマーのお2人との交流や1分間スピーチ、フリートークや取材、日報に至るまで、

相手の文化や考え方を知ることを通して常に新しい世界が得られた。

この1週間の中で、いちごぐみの皆との出会いが、確実に自分の中の一部になっていったような感覚だ。

様々なコミュニケーションを通して日々与え合う中で、自分がもっとより良いものを与えたいという意識も高まった。

そのために欠かせないのが、やはり「量をこなすこと」と「視点や捉え方を変えること」なのだろう。

情報と人々を繋ぐ仲介人として、今後もこの2つだけは、常に心に留めて生活していきたい。

・明日からも毎日新聞を読む

・量をこなす、視点を変える

・自分の意見を分かりやすく伝えること 「コンパクト」

を意識する

・自分の 好き を見つける

・いちごぐみの皆とのご縁をこれからも大切にする

A.S@早稲田大学

令和2年(2020)【9月5日(土)

夏の出版編集トレーニング6日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《自分が大切にしたいもの》

本日は最終コンテンツ発表があり、最後の最後まで多くの刺激を頂いた。

皆さん全員が、自分の好きなものと異業種を上手く取り入れており、聞いていてワクワクするような、

またそれを発表する想いの強さに心動かれるようなものばかりであった。

私は、恥ずかしながら自分の好きなものがよく分かっておらず、今まで提案してきたコンテンツにも、自分のフィールド、

という要素がひとつも込められていなかったように思う。

それがいつも非常にコンプレックスであったのだが、このインターンで自分が提案してきたものを振り返ってみると、

ある一貫した共通点に気付かされた。

それは、「誰かの悩みを解決したい、役に立ちたい」という想いだ。これは所謂 "好き"とは違うのかもしれないが、

自分はこれを意識して物を生み出すことを考えるとすごくワクワクする。

この1週間、発表・質問・新聞読みなど、自分が今まで嫌で嫌でたまらなかったこと、

してこなかったことにたくさん挑戦してきた。

上手くいかないことへの葛藤も多かったが、それらを通して、物事への洞察力が少しでも高まってきたからこそ、

そんな自分の本質にも気づけたのかもしれない。

今まで、自分の好きなものがわからない苦しみが企画等によく現れていたと感じるが、今後は皆さんと同じように、

大切にしたいものがあるんだというプライドをもって、物事に取り組んでいきたいと強く思った。そうしていたら、

いつかそれが、私の戦える土俵になるのかもしれない。

もちろん、自分の好き探しも怠らずにいきたい。私もいつか皆さんのように、

人の心を動かすようなきらきらした素敵なものを生み出せる人になりたいのだ。

《1週間の総括》

このインターンにおいて「洞察力」が重要なキーワードになっていたように思う。

何に取り組むにあたってもこの力が不可欠であると度々痛感させられたが、この力を育むために何よりも大切であるのが

「人とのコミュニケーション」であるということも、また大きな学びであった。

毎日の新聞アウトプットを通して、他の人の着眼点や意見感想から自分の考え方に深みが出たのはもちろん、

ミャンマーのお2人との交流や1分間スピーチ、フリートークや取材、日報に至るまで、

相手の文化や考え方を知ることを通して常に新しい世界が得られた。

この1週間の中で、いちごぐみの皆との出会いが、確実に自分の中の一部になっていったような感覚だ。

様々なコミュニケーションを通して日々与え合う中で、自分がもっとより良いものを与えたいという意識も高まった。

そのために欠かせないのが、やはり「量をこなすこと」と「視点や捉え方を変えること」なのだろう。

情報と人々を繋ぐ仲介人として、今後もこの2つだけは、常に心に留めて生活していきたい。

・明日からも毎日新聞を読む

・量をこなす、視点を変える

・自分の意見を分かりやすく伝えること 「コンパクト」

を意識する

・自分の 好き を見つける

・いちごぐみの皆とのご縁をこれからも大切にする

A.S@早稲田大学

《発想力は無限大》

本日、ついに皆さんの企画発表を聞くことができた。

一言で言って、どれも面白くて現実的で、なにより魅力的だった。本当に全部実現されてくれればいいのにと思う。

また皆さん一人一人が発表されたコンテンツについても、この1週間を通してこそ分かるが、

誰しもが自分の好きなものや興味のあるところに企画の出発点が基づいていた。

だがその自分のフィールドにあるものに、どんな異業種をかけるか?

それが今回のインターンで最も大切にしていた情報収集の訓練の結果が出ていたのではないだろうか。

好きなもの同士をかけファン層にターゲットを置いたり、異業種をかける意外性から新しさを作ったりと、

発想の結果にも様々な着陸点があって、今日のコンテンツ発表は本当に勉強になった。

スピーチを聞いたあとにも、発表された方の企画案に対し更なる案や意見を挙げられていて、

発想は組み合わせれば組み合わせるほど無限に広がるのだなと感じた。またスピーチを聞いていて、

この1週間で(偉そうですみませんっ!)皆さんの表現力と伝達力が飛躍的に向上されているなと感じた。

企画の趣旨も分かりやすく、なぜその様に思い至ったかの解説、こだわりの部分など、

ひとつひとつのスピーチがどれも合理的にまとめられていた。話を聞きながらメモをとっていても、

頭に企画に対する案が浮かびながらでも、自然とすらすらと聞き入れられる。

自分の反省にもつながるのだが、今日の発表はスピーチ練習の時間をしっかり取れていなかった。

自分の企画がカオスであった分、もっと簡潔に企画趣旨とこだわりを伝えられるようまとめられていたらと心底悔やましい。初日に実行したい点で挙げた「コンセプト・インパクト・コンパクト」、まだまだ訓練が必要である。

だが、本当に今日のコンテンツ発表は聞いていて楽しかった。

来週や来月には更に他の学生の方々の企画が聞けるそうなのでとても楽しみだ。

・いちごぐみ

その発想はなかった。かわいい。

・情報収集を続けていく

・新聞購読(アウトプットも)続けていく

・発表時に対する準備は念入りに

・コンセプト・インパクト・コンパクト

・リモートに新しい対応をする

《総括》

改めてこの1週間、皆さんありがとうございました。今回のインターンを企画してくださり、またお声がけしてくださったザメディアジョン・エデュケーショナルのスタッフの皆様にも改めて御礼申し上げます。

慣れない新聞アウトプットやESの作成に手こずり、進藤さんも仰っていましたが私も本当に人前で話すことが苦手でした。

週末の企画についても最初はまったく想像できず不安が募りましした。何度かリタイアが頭を過ぎったこともありましたが、昨日や今日を通し、この1週間のインターンを乗り切れて本当に良かったと達成感を感じました。

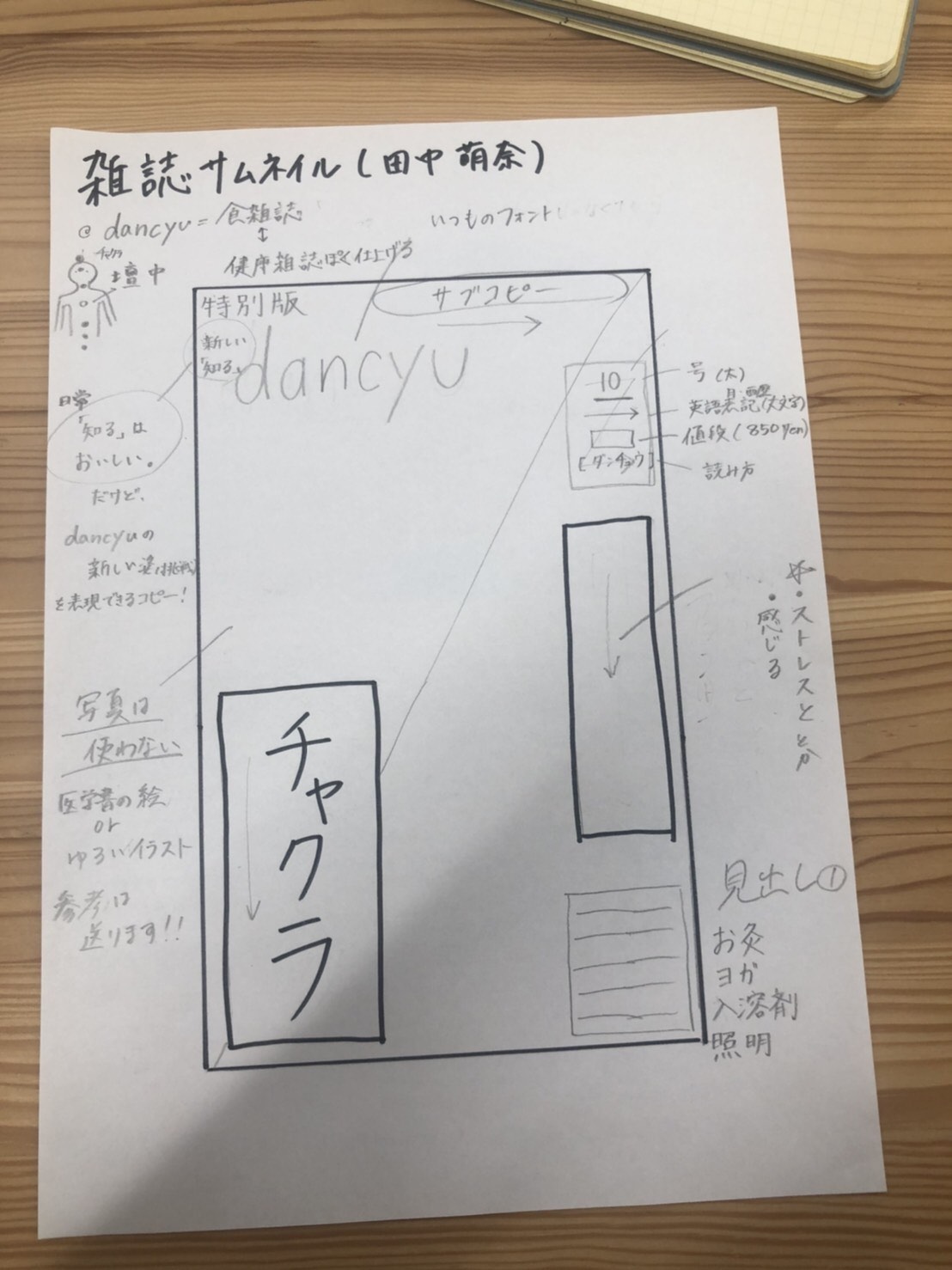

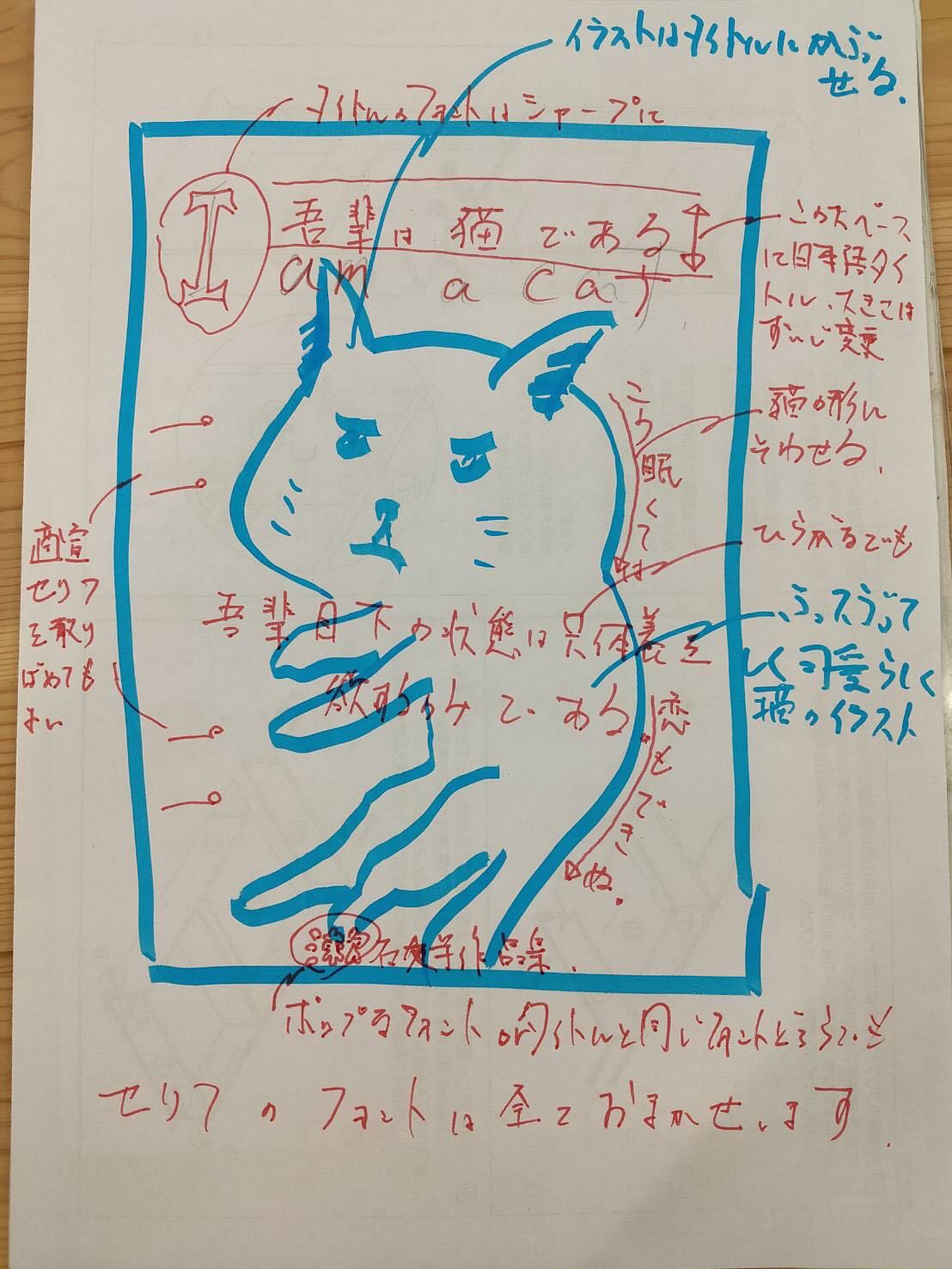

この1週間で自分は様々なスキルを身につけられたと思います。情報を読み込むこと、新聞を読むクセ、人の話を聞く姿勢、(最初の頃に比べたら)スピーチ力も得られ、例を挙げたらキリがありません。校正やサムネイル作りなど編集者としての業務も体験できたのも嬉しかったです。

ミャンマーの学生との交流は自分の世界を広げることにも繋がった、とても印象的な時間となりました。

ミャンマーの実情を前もって調べたうえで質問を考え、質問の答えに対しまた会話を深めていくことで取材の難しさを改めて実感させられました。言語の壁が多少あるからこそ、どのように表現したら伝わるのかを考えることも編集者として必要な思考が鍛えられたと思います。

しかし、やはり何より鍛えられたのは、情報収集能力と発想力です。毎日の新聞アウトプットはそうですが、このインターンで外を出歩いていて、街に情報が溢れていることに驚きました。今流行っているものを知ったつもりでいても、知らないところで実はもう広く流行しているものがあるのだと街に出たことで気づき、コロナ禍で仕方がないことだとはいえ、せめて希少な出かける機会には情報のアンテナを敏感に張り巡らせることを心に留めておきます。

「いちごぐみ」の皆さんとの交流も、このコロナ禍のなかで貴重なものでした。特に4日目のフリートークと取材はとても楽しかったですし、

皆さんの新しい一面を発掘できたことももっと早くできればと少し悔やまれます。少なすぎるアベンジャーズみたいになりましたが、メンバーのクセの強さはそれ以上だと思います。同じ業界を目指す就活生としてこれからも交流していただけると嬉しいです。

A.S@ 日本大学

本日、ついに皆さんの企画発表を聞くことができた。

一言で言って、どれも面白くて現実的で、なにより魅力的だった。本当に全部実現されてくれればいいのにと思う。

また皆さん一人一人が発表されたコンテンツについても、この1週間を通してこそ分かるが、

誰しもが自分の好きなものや興味のあるところに企画の出発点が基づいていた。

だがその自分のフィールドにあるものに、どんな異業種をかけるか?

それが今回のインターンで最も大切にしていた情報収集の訓練の結果が出ていたのではないだろうか。

好きなもの同士をかけファン層にターゲットを置いたり、異業種をかける意外性から新しさを作ったりと、

発想の結果にも様々な着陸点があって、今日のコンテンツ発表は本当に勉強になった。

スピーチを聞いたあとにも、発表された方の企画案に対し更なる案や意見を挙げられていて、

発想は組み合わせれば組み合わせるほど無限に広がるのだなと感じた。またスピーチを聞いていて、

この1週間で(偉そうですみませんっ!)皆さんの表現力と伝達力が飛躍的に向上されているなと感じた。

企画の趣旨も分かりやすく、なぜその様に思い至ったかの解説、こだわりの部分など、

ひとつひとつのスピーチがどれも合理的にまとめられていた。話を聞きながらメモをとっていても、

頭に企画に対する案が浮かびながらでも、自然とすらすらと聞き入れられる。

自分の反省にもつながるのだが、今日の発表はスピーチ練習の時間をしっかり取れていなかった。

自分の企画がカオスであった分、もっと簡潔に企画趣旨とこだわりを伝えられるようまとめられていたらと心底悔やましい。初日に実行したい点で挙げた「コンセプト・インパクト・コンパクト」、まだまだ訓練が必要である。

だが、本当に今日のコンテンツ発表は聞いていて楽しかった。

来週や来月には更に他の学生の方々の企画が聞けるそうなのでとても楽しみだ。

・いちごぐみ

その発想はなかった。かわいい。

・情報収集を続けていく

・新聞購読(アウトプットも)続けていく

・発表時に対する準備は念入りに

・コンセプト・インパクト・コンパクト

・リモートに新しい対応をする

《総括》

改めてこの1週間、皆さんありがとうございました。今回のインターンを企画してくださり、またお声がけしてくださったザメディアジョン・エデュケーショナルのスタッフの皆様にも改めて御礼申し上げます。

慣れない新聞アウトプットやESの作成に手こずり、進藤さんも仰っていましたが私も本当に人前で話すことが苦手でした。

週末の企画についても最初はまったく想像できず不安が募りましした。何度かリタイアが頭を過ぎったこともありましたが、昨日や今日を通し、この1週間のインターンを乗り切れて本当に良かったと達成感を感じました。

この1週間で自分は様々なスキルを身につけられたと思います。情報を読み込むこと、新聞を読むクセ、人の話を聞く姿勢、(最初の頃に比べたら)スピーチ力も得られ、例を挙げたらキリがありません。校正やサムネイル作りなど編集者としての業務も体験できたのも嬉しかったです。

ミャンマーの学生との交流は自分の世界を広げることにも繋がった、とても印象的な時間となりました。

ミャンマーの実情を前もって調べたうえで質問を考え、質問の答えに対しまた会話を深めていくことで取材の難しさを改めて実感させられました。言語の壁が多少あるからこそ、どのように表現したら伝わるのかを考えることも編集者として必要な思考が鍛えられたと思います。

しかし、やはり何より鍛えられたのは、情報収集能力と発想力です。毎日の新聞アウトプットはそうですが、このインターンで外を出歩いていて、街に情報が溢れていることに驚きました。今流行っているものを知ったつもりでいても、知らないところで実はもう広く流行しているものがあるのだと街に出たことで気づき、コロナ禍で仕方がないことだとはいえ、せめて希少な出かける機会には情報のアンテナを敏感に張り巡らせることを心に留めておきます。

「いちごぐみ」の皆さんとの交流も、このコロナ禍のなかで貴重なものでした。特に4日目のフリートークと取材はとても楽しかったですし、

皆さんの新しい一面を発掘できたことももっと早くできればと少し悔やまれます。少なすぎるアベンジャーズみたいになりましたが、メンバーのクセの強さはそれ以上だと思います。同じ業界を目指す就活生としてこれからも交流していただけると嬉しいです。

A.S@ 日本大学

《企画はまずゴリ押す》

皆さんの発表を聴いて、どの企画案も実行したら面白そうでやり方次第で流行りそうなものばかりであった。

けれど、まず企画案を通すかどうかを決める人を落とさなければならないわけで、

そのためにはひと目で惹きつけるようなインパクトが必要である。その第一関門を乗り越えられるかどうか、

そこでゴリ押せるかどうかが一番の勝負どころである。

《さっと通り過ぎるアイデアに関して》

自分の頭に浮かんだ考えに対して正直に、そして自信を持って接することが大切だと感じた。組の名前を決めるにあたって、私は自分の思いつきを正直に伝えた。2人の方がこの組名に賛同してくれるだなんてつゆほども思わなかったのだが、

結局それが採用されてとても驚いている。

このように自分で大したことないと見過ごしてしまうような考えにも気づいてあげて、

それを尊重してあげると思わぬ結果をもたらすことがある。

・ちょっとしたアイデアも尊重する。

・新聞購読を習慣づける。

・今後仕事にしたいものと深く深く接する。

《総括》

皆様、この度は本当にありがとうございました! もしこのインターンに参加していなかったらと考えると、恐ろしい気持ちになります。

それほど有意義な1週間を過ごすことができました。こちらで学んだ諸々を活かすかどうかは、言うまでもなく我々次第です。

謙虚で素直な姿勢を保って色々なものを吸収できるというのはとても重要なことです。またそれができる人というのは意外と少ないです。

学んだことを精一杯活かせるというだけで他の人と差別化を図れると思うので、この経験を活かして精進してまいります。

本当にありがとうございました!

R.S@早稲田大学

皆さんの発表を聴いて、どの企画案も実行したら面白そうでやり方次第で流行りそうなものばかりであった。

けれど、まず企画案を通すかどうかを決める人を落とさなければならないわけで、

そのためにはひと目で惹きつけるようなインパクトが必要である。その第一関門を乗り越えられるかどうか、

そこでゴリ押せるかどうかが一番の勝負どころである。

《さっと通り過ぎるアイデアに関して》

自分の頭に浮かんだ考えに対して正直に、そして自信を持って接することが大切だと感じた。組の名前を決めるにあたって、私は自分の思いつきを正直に伝えた。2人の方がこの組名に賛同してくれるだなんてつゆほども思わなかったのだが、

結局それが採用されてとても驚いている。

このように自分で大したことないと見過ごしてしまうような考えにも気づいてあげて、

それを尊重してあげると思わぬ結果をもたらすことがある。

・ちょっとしたアイデアも尊重する。

・新聞購読を習慣づける。

・今後仕事にしたいものと深く深く接する。

《総括》

皆様、この度は本当にありがとうございました! もしこのインターンに参加していなかったらと考えると、恐ろしい気持ちになります。

それほど有意義な1週間を過ごすことができました。こちらで学んだ諸々を活かすかどうかは、言うまでもなく我々次第です。

謙虚で素直な姿勢を保って色々なものを吸収できるというのはとても重要なことです。またそれができる人というのは意外と少ないです。

学んだことを精一杯活かせるというだけで他の人と差別化を図れると思うので、この経験を活かして精進してまいります。

本当にありがとうございました!

R.S@早稲田大学

《きらきら星》

今日ついに皆さんの企画を見て聞いて、それが趣があって斬新なものであることはもちろん、

同じテーマを与えられたのにもかかわらず1つも同じアイデアがなかったことに感動した。

与えられた課題に対して一人一人考えること、伝えたいこと、はこんなにもばらけるのだな、と驚かされた。

人のアイデアは何億通もあって、それは数多の星が1つとして同じものがないことと似ている。

《日進月歩》

トレーニング初期と比べ、姿勢の変化を感じた。

1つ目は人の話を聞く姿勢である。はじめは自分のことでいっぱいいっぱいだったが、

ご指摘を頂いたりトレーニングを重ねていく上につれ、人の目を見て話を聞いたり、反応することの大切さを学んだ。

そうすることで、より相手の話を引き出せたり、自分の頭にその人の話の内容が入ってきた。

2つ目は情報に対する姿勢だ。今まで、知らないことがあったらそのままにしてしまいがちな癖があった。

けれど知らないなら知ればいい、というスタンスを学び、積極的に情報収集する癖がついた。

例えば、新聞アウトプットでイメージのしにくい単語や情勢などがあればスマホですぐ調べたり、

自分の意見に根拠を持たせるために正確な情報を調べたり、などだ。

これからもわからないことは増やさず、というよりも減らし、少しずつ少しずつ知識の幅を広げていく。

・人の意見に傾聴するだけでなく、自分の意見も積極的に発言する。

・日々アンテナを張り、些細なことにも目を向け、アイデアをうまく取り込む。

《総括》

6日間に渡って手厚いご指導を本当にありがとうございました。出版に関することだけでなく、

社会人になるにあたって知っておくべきこと、物事の考え方まで幅広くご指導してくださったこと、

心よりお礼申し上げます。皆様に教えていただいたことをこの先、如何に活かしていくかが大事だと思います。

今日がゴールではなく、はじまりだと思ってこれからも日々精進します。このような機会を設けてくださったこと、

参加できたこと、本当に嬉しく思います。6日間お世話になりました。これからもよろしくお願い致します。

《「いちごぐみ」の皆さんへ》

6日間本当にありがとうございました。初日は欠席、2日目はリモート参加でしたが、

皆さんと打ち解けることができて嬉しかったです。

なにより同じ業界を志望する学生同士が、それぞれの企画について自由に意見を交わすことができる機会というのは

(特にコロナ禍では)なかなかできることではないので、本当に貴重な時間でした。

これから、何かしらの機会で会うことができたらとても幸いですし、共に頑張りましょう。

これからもよろしくお願い致します。

H.Y@立教大学

今日ついに皆さんの企画を見て聞いて、それが趣があって斬新なものであることはもちろん、

同じテーマを与えられたのにもかかわらず1つも同じアイデアがなかったことに感動した。

与えられた課題に対して一人一人考えること、伝えたいこと、はこんなにもばらけるのだな、と驚かされた。

人のアイデアは何億通もあって、それは数多の星が1つとして同じものがないことと似ている。

《日進月歩》

トレーニング初期と比べ、姿勢の変化を感じた。

1つ目は人の話を聞く姿勢である。はじめは自分のことでいっぱいいっぱいだったが、

ご指摘を頂いたりトレーニングを重ねていく上につれ、人の目を見て話を聞いたり、反応することの大切さを学んだ。

そうすることで、より相手の話を引き出せたり、自分の頭にその人の話の内容が入ってきた。

2つ目は情報に対する姿勢だ。今まで、知らないことがあったらそのままにしてしまいがちな癖があった。

けれど知らないなら知ればいい、というスタンスを学び、積極的に情報収集する癖がついた。

例えば、新聞アウトプットでイメージのしにくい単語や情勢などがあればスマホですぐ調べたり、

自分の意見に根拠を持たせるために正確な情報を調べたり、などだ。

これからもわからないことは増やさず、というよりも減らし、少しずつ少しずつ知識の幅を広げていく。

・人の意見に傾聴するだけでなく、自分の意見も積極的に発言する。

・日々アンテナを張り、些細なことにも目を向け、アイデアをうまく取り込む。

《総括》

6日間に渡って手厚いご指導を本当にありがとうございました。出版に関することだけでなく、

社会人になるにあたって知っておくべきこと、物事の考え方まで幅広くご指導してくださったこと、

心よりお礼申し上げます。皆様に教えていただいたことをこの先、如何に活かしていくかが大事だと思います。

今日がゴールではなく、はじまりだと思ってこれからも日々精進します。このような機会を設けてくださったこと、

参加できたこと、本当に嬉しく思います。6日間お世話になりました。これからもよろしくお願い致します。

《「いちごぐみ」の皆さんへ》

6日間本当にありがとうございました。初日は欠席、2日目はリモート参加でしたが、

皆さんと打ち解けることができて嬉しかったです。

なにより同じ業界を志望する学生同士が、それぞれの企画について自由に意見を交わすことができる機会というのは

(特にコロナ禍では)なかなかできることではないので、本当に貴重な時間でした。

これから、何かしらの機会で会うことができたらとても幸いですし、共に頑張りましょう。

これからもよろしくお願い致します。

H.Y@立教大学

《きぃ!!!「いちごぐみ」やられた~~~~!!!!》

面白い発想力に悔しくなりました。頭が柔らかい証拠です、シンプルかつインパクトの面で完璧でした。

班名だけでなく皆さんのコンテンツ発表は面白く、物を作るのも見るのもやはり楽しいです。

自分のコンテンツ発表は辛かったです。

どのように発表すればワクワクしてもらえるんだろうか、または説得力が上がるか、7分間でどう伝えるか悩みました。

過去の自分の作品を見返したり、『重版出来』の9、10話を見返して泣いたり等、長い時間コンテンツ発表に頭を悩ませた。ものづくりの仕事に就くとしたら、新米もベテランも変わらずこの作業には一生苦しめられるのだと思う。

テクニックは身についていくが結局アイディア勝負、一生自分との戦いだ。でも私は知ってる、

苦悩のその先に大きな達成感があるということ。

叫びたいくらい苦しい時もある、締め切りギリギリになって自分が納得のいくものとずれを感じて変えたくなって、

時間との勝負で寝る暇がない広告制作ではかなりのあるあるだった。

これは1年生の時も今も変わらない。卒業制作も集大成を迎える。苦しいが楽しい。眠れないけど、楽しい。

私はこれからもずっとものづくりに携われる仕事につきたいという気持ちは変わらない。

今回のインターンを通して戦友を知り、よりそう思えた。皆さんに出会えてよかった。

悔しい思いたくさんさせてもらえてよかった。

次会えた時、面白いお話たくさん聞かせてください、私もとっておきをお話しします。

たぬきと猫を一瞬で見分けられるようになった話等沢山あります。

《昨日の実行したいこと》

今できる最大限の発表をできるように練って練ってそして、寝る。7分で伝えきる。

勿論、皆さんの発表を聞いていいところはもらい、私も誰かに良い影響を及ぼせるよう精一杯頑張りたいと思う。

そして良いところだけではなく、なぜいいのか、そして改善点はどこだろうかと疑い、いろんな角度から見る。

→全力を出し切れた、悔いはないです。

・これから続けていきたいこと・・・新聞を読む

新米編集者としてインターンに参加でき、とても良い経験をしました。

スタッフの皆様、2組の皆さん、本当にありがとうございました。

M.T@ 日本大学

面白い発想力に悔しくなりました。頭が柔らかい証拠です、シンプルかつインパクトの面で完璧でした。

班名だけでなく皆さんのコンテンツ発表は面白く、物を作るのも見るのもやはり楽しいです。

自分のコンテンツ発表は辛かったです。

どのように発表すればワクワクしてもらえるんだろうか、または説得力が上がるか、7分間でどう伝えるか悩みました。

過去の自分の作品を見返したり、『重版出来』の9、10話を見返して泣いたり等、長い時間コンテンツ発表に頭を悩ませた。ものづくりの仕事に就くとしたら、新米もベテランも変わらずこの作業には一生苦しめられるのだと思う。

テクニックは身についていくが結局アイディア勝負、一生自分との戦いだ。でも私は知ってる、

苦悩のその先に大きな達成感があるということ。

叫びたいくらい苦しい時もある、締め切りギリギリになって自分が納得のいくものとずれを感じて変えたくなって、

時間との勝負で寝る暇がない広告制作ではかなりのあるあるだった。

これは1年生の時も今も変わらない。卒業制作も集大成を迎える。苦しいが楽しい。眠れないけど、楽しい。

私はこれからもずっとものづくりに携われる仕事につきたいという気持ちは変わらない。

今回のインターンを通して戦友を知り、よりそう思えた。皆さんに出会えてよかった。

悔しい思いたくさんさせてもらえてよかった。

次会えた時、面白いお話たくさん聞かせてください、私もとっておきをお話しします。

たぬきと猫を一瞬で見分けられるようになった話等沢山あります。

《昨日の実行したいこと》

今できる最大限の発表をできるように練って練ってそして、寝る。7分で伝えきる。

勿論、皆さんの発表を聞いていいところはもらい、私も誰かに良い影響を及ぼせるよう精一杯頑張りたいと思う。

そして良いところだけではなく、なぜいいのか、そして改善点はどこだろうかと疑い、いろんな角度から見る。

→全力を出し切れた、悔いはないです。

・これから続けていきたいこと・・・新聞を読む

新米編集者としてインターンに参加でき、とても良い経験をしました。

スタッフの皆様、2組の皆さん、本当にありがとうございました。

M.T@ 日本大学

令和2年(2020)【9月4日(金)】 夏の出版編集トレーニング5日目 4期生2組

2020/09/04

コメント (0)

令和2年(2020)【9月4日(金)】

夏の出版編集トレーニング5日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《ES≠作文》

私が今まで行ってきた文の書き方は、ESに向かないと判明した。ESにおいて接続詞や反復は不要であり、代わりにできるだけ多くの情報を書き込むことが重要である。個人的にとても新しい視点だった。

《自分の土俵」を目撃した》

他の方のESは、話を見事に自分の土俵に持ち込んでおり、ああこういうことか!と衝撃を受けた。私オリジナルのネタを考えて、その知識の深さを示せればESのみならず面接でも有効である。大切な面接の第一歩としてESを構築していく必要を感じた。

《キレイは礼儀》

字の綺麗さやちゃんとした写真を添付することは、会社への最低限の礼儀である。

パッと見るだけでこちらの姿勢を判断されるのだから、本当にそこに就職したいと考えるのなら、その気持ちをESに反映しなければならない。

《文芸誌の読み方に関して》

文芸誌は新聞のように飛ばし読みで構わない。私は文芸誌をしっかり読み込もうとして挫折した。あの分量を毎月複数冊読めるはずがないのだ。

真面目なだけではなく、要領よくやらなければならない場合もある。とても貴重なことを伺えた。

・私オリジナルのネタを探す。

・必要なものを要領よくこなす。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

インタビューを通じて大切にしたいと思ったのは、「相手の内面を引き出して伝えること」。にも関わらず、発表の際にはついつい情報を並べるだけになってしまった。Tさんが自分について紹介してくださった際、私がミュージカルや観劇が好きだ、と言ったことを「バレエのために色んなものを吸収して活かそうとする姿勢がある」 と表現してくださり、かえって自分が意識していなかった一面に気づかされた。

インタビュアーは上手い質問をすることはもちろん大切だが、それ以上に、相手から得た情報からどれだけ内面を汲み取ってうまく言い表せるかが極めて重要であると感じた。

上手い質問ができなかったなあと諦めるのではなく、少しでも得た情報からどんどん相手の像を膨らませること、これも立派な洞察力の1つなのかもしれない。

この力は、普段人間関係を築くうえでも必要不可欠だ。自分は会話の中で、何を話せば良いのだろうと悩んでしまうことがあるが、その原因も恐らくここにあるのだろう。

相手を知って、理解して、さらに興味がわいて、また知って、もっと理解する。この連鎖を大切にしていきたい。

・歴史の本を読む

《楽しいと思う気持ちに目を向ける》

サムネ制作を通して、本人がどういう心境で作ったかはわ見る側にも伝わることが驚くほど良く分かった。どんなものでも楽しむ気持ちをもてることが1番ではあるが、

自分が楽しいと思えるものは何なのかを知ることも大切にしたい。

・オールナイトニッポンを聞く

フリートークの中でSさんとTさんが熱く語っており、とっても聞きたくなってしまった。やはり色んな人と交流できるのは、本当に楽しい。

5日間とは思えないほど、メンバーへの愛がとても深まった。この出会いに心から感謝したい。

本日で直接会えるのは最後になってしまったのでとても寂しいが、またどこかで皆で集まってお話できる日を楽しみにしている。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《論点設定の難しさ》

今日の新聞アウトプットの自分の選んだ記事について。やはり一面の記事がいいのかと思い、自分としても興味のひかれた記事をとりあげた。

だが8面にも関連記事があることもあり、要約の時点で少し大変だった。用意した論点も大概的な意見を求めるものになってしまい反省しなければならない。Tさんがされていたように自分ももっと記事に関する事柄を調べて、皆さんに共有できる資料を用意しなければいけなかったとも反省した。

ただ意見を考える時間のとき、皆さんがスマホで調べている光景を見て、1日目にくらべ情報収集に対する姿勢が変わっていると客観的に見て気付かされた。

他にもリーダーを担当し皆さんの行動をいつもより客観的に見ることで初日との変化にたくさん気づけた。

意見発表をする時の目配りや、話す速さが一定で、でも強調したいところには緩急があったり、止まってしまっても特別焦るようにならなくなったりしていて、順応と変化の速さがすごいと思った。

《個性が強い》

今までのインターンでだいたい皆さんの事を知れていたつもり、今日のフリートークで皆さんのまだまだ知らなかった情報をたくさん得た。そして新しく知った事で皆さんとの距離も縮まれたと思う。

休み時間におしゃべりしたのは実は今日が初めてな気がする。ほんとうに皆さん一人一人好きなものやこだわっているものが違くて、似たような個性の人は1人もおらず、

私たちの組は面白い組み合わせの人たちでできているなと強く思った。もっとたくさん会話していればよかったととても惜しく思う。

・情報を細かく調べる

・資料や参考になるものを用意する

・自分の意見だけじゃなく、聞いた意見もメモに素早くまとめることになれる

・みんなにオールナイトニッポンを聞いてもらう

A.S@日本大学

--------------------------------------------------------

「扉を開けてみないとわからない」

今日設けていただいたフリートークの時間で、はじめてチームの皆さん自身についての情報をしっかりと吸収できた。しかも4名とも個性があり、自分を持っている方だった。

見かけではわからない、扉を開けて話してみてはじめてわかったことだった。明日は発表日となるので個人的な話などはできないと思うが、今日少しでもお互いを話し合うことができて良かった。

人は見かけによらないというように、実際に話してみなければ分からなかった発見がたくさんあった。

「メディアとの"濃厚接触"を怠らない」

この業界を目指す上で常日頃からメディア、情報媒体に触れることはとても大事なのだなぁと強く感じた。広く浅く見識を持つために

今よりもっと映画や小説、雑誌、インスタ、新聞にニュースなどあらゆる文化に触れる。そして日頃の小さな出来事からヒントを得るために、様々にアンテナを張って過ごす。

・明日発表される一人一人のアイデアをしっかりと体で聴く

・心から楽しんで自分のアイデアを皆さんに伝わるように、全力で表現する

・最後の日になるが、今まで学んできたこと教わったことをしっかり活かせるような意見をする

H.Y@立教大学

今日設けていただいたフリートークの時間で、はじめてチームの皆さん自身についての情報をしっかりと吸収できた。しかも4名とも個性があり、自分を持っている方だった。

見かけではわからない、扉を開けて話してみてはじめてわかったことだった。明日は発表日となるので個人的な話などはできないと思うが、今日少しでもお互いを話し合うことができて良かった。

人は見かけによらないというように、実際に話してみなければ分からなかった発見がたくさんあった。

「メディアとの"濃厚接触"を怠らない」

この業界を目指す上で常日頃からメディア、情報媒体に触れることはとても大事なのだなぁと強く感じた。広く浅く見識を持つために

今よりもっと映画や小説、雑誌、インスタ、新聞にニュースなどあらゆる文化に触れる。そして日頃の小さな出来事からヒントを得るために、様々にアンテナを張って過ごす。

・明日発表される一人一人のアイデアをしっかりと体で聴く

・心から楽しんで自分のアイデアを皆さんに伝わるように、全力で表現する

・最後の日になるが、今まで学んできたこと教わったことをしっかり活かせるような意見をする

H.Y@立教大学

《ブロードウェイを知るSさんと乾杯ウェーイしか知らない私。》

言いすぎました、流石にブロードウェイは聞いたことあります。ウェーイが先に脳内を駆け巡ってしまっただけです。

今日は対面でのインターン最終日、疲れはじめてきたと思いきや、今日が1番楽しかった。昨日ワクワクについて話したが、昨日のワクワクを大きく更新させてもらった。満足のいくコミュニケーションが久しぶりに取れたからだと思う。

どんなにデジタル化が進んでもやはり対面で話すほうが細部まで伝わる。その人のちょっとしたクセや、感情の小さな動きなど相手のワクワクを感じ取れるのが嬉しくて、そして楽しかった。私の経験に前のめりになって聞いてくれた皆さんのおかげだ、特にYさんの目がキラキラしたように見えた。光の関係だったら恥ずかしいので、自惚れないでおくが、そんな気がした。

私立は独裁国家、つまらないことで有名な学園祭、母校の体育祭にメガホン問題、ジャズダンスのジャズ、パワーワードだらけですべらんなぁと言いそうになった。一応、東京出身なのに高校時代の話を多くしてしまったせいで私についたイメージは"農業女"だと思う。私がシティーガールなことを頭の片隅に置いておいて欲しい。

人の発表やそれに対するフィードバックを聞いても発見や気づきの連続で、特にESは全てスマホで調べなければ知らなかった。皆さんの情報に対する貪欲さを思い知った、明日の発表はヒリヒリすると思うがワクワクもすると思う、楽しみだ。

やはり企画は楽しい、いつか世を動かすくらいの面白いを形にして発信できたらいいなと強く思った。

そのためには私はもっと今よりワクワクするための訓練をしなくてはいけないし体はインドアでも情報に対するフットワークを軽く、ハードルを超えていけるような人間になりたい。

【昨日の実行したこと】

明日は課題を2つ発表する。自分の最大限を発揮し、納得できるものを明日現場に持っていきたいと思う。

→できたと思う。Sくんのサムネイルの猫をラインスタンプにしてくれたら是非買いたいと思った。

本に近いからこそ気づいたナイスアイディアだと思ったし、実際世の中に沢山あるので、もし店頭に並んでいたらジャケ買いする人が出そうと思った。販促にも繋がるなぁと思い悔しかった。

明日実行したいことは1つ!

今できる最大限の発表をできるように練って練ってそして、寝る。7分で伝えきる。勿論、皆さんの発表を聞いていいところはもらい、私も誰かに良い影響を及ぼせるよう精一杯頑張りたいと思う。

そして良いところだけではなく、なぜいいのか、そして改善点はどこだろうかと疑い、いろんな角度から見る。

M.T@日本大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月3日(木)】 夏の出版編集トレーニング4日目 4期生2組

2020/09/03

コメント (0)

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月3日(木)】

夏の出版編集トレーニング4日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《手が2本じゃ足りない時もあるし、きっかけはいくつになっても意外と単純》

今日はワクワクの連続だった。ワクワクは脳内がクリアになり手が2本じゃ足りなくなる。この感覚はなかなか味わえない。点も点が線になった瞬間に稲妻が走るこの感覚。面白いと全身で感じ前のめりになった瞬間に感じることのできるこの感覚。時間の流れがあっという間だった。ワクワクは割と何でも最初は感じる。だが今日は桁違いだった。私は何にワクワクさせられるのだろう。中央線が来た、自己分析を開始しようと思う。

やっぱり、私はやっぱり人間が好きだったようだ。ミャンマーについての下調べの情報交換をもとに質問したい内容を共有したが、

自分の知らない知識を知れば知るほど聞きたいことや話したいことが増えた。話しながら、聞きながらまた1つ、2つと新たな思考が生まれるあの瞬間、ワクワクした。それにわかりやすい言葉を選んで取材することが大前提にあった今回の取材経験は新しくそして貴重だった。改めて、易しい言葉でコンパクトに伝えるのは難しい。

もっと量をこなさないといけないと感じた。だが、それ以上今日は収穫があった。それは参加メンバーの笑顔や時折りでるラフな会話が生まれたことだ。

グループワークならではの時間だったと思うしインターンで笑い、笑い声が聞けるなんて微塵も思っていなかったので嬉しかった。

ビルを出て、他の参加者とお話しをしながら帰れるなんて思ってもなかった。思い返せば今年度初めてのこの感覚。バイバイと手を振る相手がいる、また明日ねと言える相手がいる。

こんなこと気にも留めないようなことだったのに電車で1人になり、今日1日を振り返ろうと思い文字に起こしていたらそんなことを思ってしまった。1人なのにワクワクしてしまった。

今日1日を通してなんだか互いにあった警戒心の壁がすこし薄くなったような気がした。明日で対面で会うのが最後になるが、少しでも多くみなさんのことを知りたいと思った。

私にないものを持っている人をみると怯えるのではなくやはりワクワクが勝ってしまうのが私だ。我ながら、怖いもの知らずもいい加減にして欲しいと思う。

だが、働きたい業種のインターンで毎日知らないことを知り、メンバーの違う多角的な意見を聞いて得る発見などがたまらなく刺激的で、

好きなことに対しての学びや発見の連続は、ワクワクの連続である。

しかし、半人前な自分と向き合うのは辛い、人に負けを味わされることよりも辛く、孤独だ。だが私はワクワクしていたい。そのためにダメな自分と向き合う。ワクワクさせてくれる人々と巡り合い、仕事をしていくために明日も新米編集者の気持ちで通いたいと思う。

【昨日の振り返り】

・リーダーが進行に悩む点があれば見守り、意見が出なかった場合は提案する。

・今日よりも視野を広げて新聞アウトプットに向いた良い題材を見つけ、要約すること。

・新米社員のはじめての取材という気持ちで、様々なジャンルの質問をわかりやすくはっきりと伝えること。

→新聞アウトプットの際、最後発表者の総括の時間をとること、気になったものだけをピックアップすればいいことを言えば良かったと思った。

→新聞アウトプットはコンパクトに行えたが意見を言うだけで、総括がなく結論が中途半端だったと思う。

→自分のできる範囲で聞き取りゆっくり話したが、もっと上手くできたと思う。

小さい子に質問をするとかいろんな人を対象に取材形式での対話をする機会などがあれば行い、今日のような環境に慣れていきたい。

【明日実行したいこと】

明日は課題を2つ発表する。自分の最大限を発揮し、納得できるものを明日現場に持っていきたいと思う。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月3日(木)】

夏の出版編集トレーニング4日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《手が2本じゃ足りない時もあるし、きっかけはいくつになっても意外と単純》

今日はワクワクの連続だった。ワクワクは脳内がクリアになり手が2本じゃ足りなくなる。この感覚はなかなか味わえない。点も点が線になった瞬間に稲妻が走るこの感覚。面白いと全身で感じ前のめりになった瞬間に感じることのできるこの感覚。時間の流れがあっという間だった。ワクワクは割と何でも最初は感じる。だが今日は桁違いだった。私は何にワクワクさせられるのだろう。中央線が来た、自己分析を開始しようと思う。

やっぱり、私はやっぱり人間が好きだったようだ。ミャンマーについての下調べの情報交換をもとに質問したい内容を共有したが、

自分の知らない知識を知れば知るほど聞きたいことや話したいことが増えた。話しながら、聞きながらまた1つ、2つと新たな思考が生まれるあの瞬間、ワクワクした。それにわかりやすい言葉を選んで取材することが大前提にあった今回の取材経験は新しくそして貴重だった。改めて、易しい言葉でコンパクトに伝えるのは難しい。

もっと量をこなさないといけないと感じた。だが、それ以上今日は収穫があった。それは参加メンバーの笑顔や時折りでるラフな会話が生まれたことだ。

グループワークならではの時間だったと思うしインターンで笑い、笑い声が聞けるなんて微塵も思っていなかったので嬉しかった。

ビルを出て、他の参加者とお話しをしながら帰れるなんて思ってもなかった。思い返せば今年度初めてのこの感覚。バイバイと手を振る相手がいる、また明日ねと言える相手がいる。

こんなこと気にも留めないようなことだったのに電車で1人になり、今日1日を振り返ろうと思い文字に起こしていたらそんなことを思ってしまった。1人なのにワクワクしてしまった。

今日1日を通してなんだか互いにあった警戒心の壁がすこし薄くなったような気がした。明日で対面で会うのが最後になるが、少しでも多くみなさんのことを知りたいと思った。

私にないものを持っている人をみると怯えるのではなくやはりワクワクが勝ってしまうのが私だ。我ながら、怖いもの知らずもいい加減にして欲しいと思う。

だが、働きたい業種のインターンで毎日知らないことを知り、メンバーの違う多角的な意見を聞いて得る発見などがたまらなく刺激的で、

好きなことに対しての学びや発見の連続は、ワクワクの連続である。

しかし、半人前な自分と向き合うのは辛い、人に負けを味わされることよりも辛く、孤独だ。だが私はワクワクしていたい。そのためにダメな自分と向き合う。ワクワクさせてくれる人々と巡り合い、仕事をしていくために明日も新米編集者の気持ちで通いたいと思う。

【昨日の振り返り】

・リーダーが進行に悩む点があれば見守り、意見が出なかった場合は提案する。

・今日よりも視野を広げて新聞アウトプットに向いた良い題材を見つけ、要約すること。

・新米社員のはじめての取材という気持ちで、様々なジャンルの質問をわかりやすくはっきりと伝えること。

→新聞アウトプットの際、最後発表者の総括の時間をとること、気になったものだけをピックアップすればいいことを言えば良かったと思った。

→新聞アウトプットはコンパクトに行えたが意見を言うだけで、総括がなく結論が中途半端だったと思う。

→自分のできる範囲で聞き取りゆっくり話したが、もっと上手くできたと思う。

小さい子に質問をするとかいろんな人を対象に取材形式での対話をする機会などがあれば行い、今日のような環境に慣れていきたい。

【明日実行したいこと】

明日は課題を2つ発表する。自分の最大限を発揮し、納得できるものを明日現場に持っていきたいと思う。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《すぐメモをとる》

新聞アウトプットに取り上げる記事探しの時、記事を読みながら気になるところや自分の思考を混ぜながら読むようにしている。

その時同時に、どんな論点にしようかも考えるのだが、読み終わった時メモを取らずすぐに別の記事を読み出してしまうので、貴重な初見情報に対する自分の意見を忘れてしまっていることに気づいた。

皆様と意見交換をしている時も、自分が頭の中で考えながら話を聞いているが、いざ自分の意見を言う時にその考えを言うのが抜けてしまうことが多い。もちろん人の話を聞くことに集中したいが、思いついたことがあったら次は簡潔に、サッとメモをとるクセをつけなければならないと思う。

《どう思い至るか》

はだしの国の例の話は人の考え方の違いについてとても分かりやすかった。そして私は市場拡大を訴えたBくんの方が正解だと思っていたが、

Aくんの考えもまたリスクマネージャーとして必要な考え方だと知り、この2人のどちらかに絶対の正解はないということに自分の見識を改めさせられた。

ここでひとつ思ったのは、1つの事実に対し色んな人が色んな考察を持つということだ。良く考えれば人は過ごしてきた経験も培った価値観も違うのだから当たり前なのだが、たびたびそれを忘れてしまうこともある。自分の考えを相手も持っているとは限らない。だからこそ自分の伝えたいことは簡潔に簡単に伝えなかければならないと、こちらも改めて反省した。

また、本日、外国人移民の点で意見を求められた時、ハッキリと自分の立場の意見を言えなかったことも反省して、今後の意見交換などに活かしていきたい。

・こまめにメモをとること

・自分の立場をハッキリさせて意見を述べる

《柔軟な発想の訓練》

今回のインターンでは課題でもとても「柔軟な発想」が求められている。今まで流行ったものに適当に手を出しては、なぜ流行ったかなど気にせず享受していた。だがそのままでは出版社でのESでも求められているものが書けない。目ざとく情報収集するのはもちろん、過去流行ったものについてもその流行の原因を探っていこうと思う。

A.S@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《取材するということ》

ヤンゴン校の方お2人に対して取材をするにあたり、私は昨日の夜ミャンマーに関して、基本情報からマニアックなことまで調べて質問したいことを考えてきたのだが、取材というのはただ単に会話したりするだけではないのだなと思った。さまざまな質問を用意することはもちろん大事なのだが、ひとつの質問をどれだけ深掘りできるか、そしていかにしてより多くの情報を相手から引き出せるかが鍵なのだと気づいた。わたしは様々な独立した質問をたくさん投げかけてしまったので、話が飛躍してしまったと思われる。

取材は、相手の話した情報をどんどん深掘り、リンクさせてまとめる仕事なのだと気づいた。もし、取材する機会があれば気をつけたいポイントだ。

《リーダーという役割の難しさとやりがい》

今日はじめてリーダーを務めた。今までもサークルの班長や幹事などを務めてきたが、今回は今までとまた違った環境だった。反省点ばかりである。いつリーダーになってもいいように、しっかりマニュアルを読んできたのにも関わらず、話し合いを円滑に進められずグダグダになってしまった。リーダーが焦っていたり、落ち着いていないとうまく進まないし皆さんも不安にさせてしまうので、そこは大きな反省点である。

今回のトレーニングに限らず、グループディスカッションや集団面接の際にもこうした機会はあると思うので、今回の反省を踏まえて努める。

慣れが大事だと思うので積極的にたくさん経験する。

・他の人の良いと思ったところは賢く盗む

・自分の意見にこだわるのではなく、他の人の意見も貴重な材料なので、きちんと耳を傾けて取り込む

・最後まで気を抜かない

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

《他国を知り、理解する》

本日ミャンマー・ヤンゴン校のミィンさん、ミャッケーさんとお話している中で、インターネットでの下調べでは知ることのできなかった面にたくさん触れることができ、とても楽しかった。 講義の中で、ドラえもんの道具は意外と既に世の中に存在していると仰っていたが、今日のミャンマーの学生との交流もまさに「どこでもドア」だなと感じた。

ミャンマーのお二人が日本の文化や技術についてとても良く知ってくれているのを嬉しく思った反面、今までミャンマーについて何も知らなかった自分が恥ずかしくも感じた。インターネットや「どこでもドア」など、現代には他国を知る手段が本当にたくさんあるので、改めてその有難みを意識して、もっと積極的に活用していきたいと思った。

また、お2人が「皆さんはブッダを尊敬していますか」という質問した際、Sさんが「はい、私はブッダを尊敬していますし、日本には他にもブッダを尊敬している人がたくさんいます」と答えていた。

正直私はこの質問に対して「ブッダについて全然知らないから何とも言えないな」と思ってしまったので、たとえよく知らなかったとしても、

相手の文化を相手と同じように大切にしようとする言葉が咄嗟に出てきた島さんの姿勢は、とても素敵だなと感じた。

これから色んな文化を持った人と出会う機会が沢山あると思うが、自分もそういった姿勢を大切にしていきたいと強く思った。

・捉え方を変える

自分は意識をしないと、マイナスな思考にはしってしまいがちなように思う。今元様の「はだしの国」の例にもあったように、なにか良い方向へもっていける方法はないか、

という思考パターンをクセにしていきたい。

・コンパクトを意識

自分はまだまだ話がまわりくどくなってしまっているように思う。この機会に絶対にその弱点を克服したいので、明日はより一層強く意識して、実践していきたい。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

新聞アウトプットに取り上げる記事探しの時、記事を読みながら気になるところや自分の思考を混ぜながら読むようにしている。

その時同時に、どんな論点にしようかも考えるのだが、読み終わった時メモを取らずすぐに別の記事を読み出してしまうので、貴重な初見情報に対する自分の意見を忘れてしまっていることに気づいた。

皆様と意見交換をしている時も、自分が頭の中で考えながら話を聞いているが、いざ自分の意見を言う時にその考えを言うのが抜けてしまうことが多い。もちろん人の話を聞くことに集中したいが、思いついたことがあったら次は簡潔に、サッとメモをとるクセをつけなければならないと思う。

《どう思い至るか》

はだしの国の例の話は人の考え方の違いについてとても分かりやすかった。そして私は市場拡大を訴えたBくんの方が正解だと思っていたが、

Aくんの考えもまたリスクマネージャーとして必要な考え方だと知り、この2人のどちらかに絶対の正解はないということに自分の見識を改めさせられた。

ここでひとつ思ったのは、1つの事実に対し色んな人が色んな考察を持つということだ。良く考えれば人は過ごしてきた経験も培った価値観も違うのだから当たり前なのだが、たびたびそれを忘れてしまうこともある。自分の考えを相手も持っているとは限らない。だからこそ自分の伝えたいことは簡潔に簡単に伝えなかければならないと、こちらも改めて反省した。

また、本日、外国人移民の点で意見を求められた時、ハッキリと自分の立場の意見を言えなかったことも反省して、今後の意見交換などに活かしていきたい。

・こまめにメモをとること

・自分の立場をハッキリさせて意見を述べる

《柔軟な発想の訓練》

今回のインターンでは課題でもとても「柔軟な発想」が求められている。今まで流行ったものに適当に手を出しては、なぜ流行ったかなど気にせず享受していた。だがそのままでは出版社でのESでも求められているものが書けない。目ざとく情報収集するのはもちろん、過去流行ったものについてもその流行の原因を探っていこうと思う。

A.S@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《取材するということ》

ヤンゴン校の方お2人に対して取材をするにあたり、私は昨日の夜ミャンマーに関して、基本情報からマニアックなことまで調べて質問したいことを考えてきたのだが、取材というのはただ単に会話したりするだけではないのだなと思った。さまざまな質問を用意することはもちろん大事なのだが、ひとつの質問をどれだけ深掘りできるか、そしていかにしてより多くの情報を相手から引き出せるかが鍵なのだと気づいた。わたしは様々な独立した質問をたくさん投げかけてしまったので、話が飛躍してしまったと思われる。

取材は、相手の話した情報をどんどん深掘り、リンクさせてまとめる仕事なのだと気づいた。もし、取材する機会があれば気をつけたいポイントだ。

《リーダーという役割の難しさとやりがい》

今日はじめてリーダーを務めた。今までもサークルの班長や幹事などを務めてきたが、今回は今までとまた違った環境だった。反省点ばかりである。いつリーダーになってもいいように、しっかりマニュアルを読んできたのにも関わらず、話し合いを円滑に進められずグダグダになってしまった。リーダーが焦っていたり、落ち着いていないとうまく進まないし皆さんも不安にさせてしまうので、そこは大きな反省点である。

今回のトレーニングに限らず、グループディスカッションや集団面接の際にもこうした機会はあると思うので、今回の反省を踏まえて努める。

慣れが大事だと思うので積極的にたくさん経験する。

・他の人の良いと思ったところは賢く盗む

・自分の意見にこだわるのではなく、他の人の意見も貴重な材料なので、きちんと耳を傾けて取り込む

・最後まで気を抜かない

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

《他国を知り、理解する》

本日ミャンマー・ヤンゴン校のミィンさん、ミャッケーさんとお話している中で、インターネットでの下調べでは知ることのできなかった面にたくさん触れることができ、とても楽しかった。 講義の中で、ドラえもんの道具は意外と既に世の中に存在していると仰っていたが、今日のミャンマーの学生との交流もまさに「どこでもドア」だなと感じた。

ミャンマーのお二人が日本の文化や技術についてとても良く知ってくれているのを嬉しく思った反面、今までミャンマーについて何も知らなかった自分が恥ずかしくも感じた。インターネットや「どこでもドア」など、現代には他国を知る手段が本当にたくさんあるので、改めてその有難みを意識して、もっと積極的に活用していきたいと思った。

また、お2人が「皆さんはブッダを尊敬していますか」という質問した際、Sさんが「はい、私はブッダを尊敬していますし、日本には他にもブッダを尊敬している人がたくさんいます」と答えていた。

正直私はこの質問に対して「ブッダについて全然知らないから何とも言えないな」と思ってしまったので、たとえよく知らなかったとしても、

相手の文化を相手と同じように大切にしようとする言葉が咄嗟に出てきた島さんの姿勢は、とても素敵だなと感じた。

これから色んな文化を持った人と出会う機会が沢山あると思うが、自分もそういった姿勢を大切にしていきたいと強く思った。

・捉え方を変える

自分は意識をしないと、マイナスな思考にはしってしまいがちなように思う。今元様の「はだしの国」の例にもあったように、なにか良い方向へもっていける方法はないか、

という思考パターンをクセにしていきたい。

・コンパクトを意識

自分はまだまだ話がまわりくどくなってしまっているように思う。この機会に絶対にその弱点を克服したいので、明日はより一層強く意識して、実践していきたい。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《こだわりの押しつけに関して》

サムネイル演習を通して、私個人のこだわりを押し付けすぎる危険があると感じた。編集者はコンテンツ作りの主役ではない。どれをどの程度他の人に任せるかをマネジメントする必要はあるが、そこで個人のこだわりを押しつけて創作者の邪魔をしてしまっては、作品の良さを損なってしまう。編集者というのは、あくまで脇役であることを忘れてはならない。

《人の話を聴くのは意外と…》

ミャンマーのお2人へのインタビューは、想像以上に楽しかった。人の話を聴いて掘り下げて、それをまとめるという作業は存外面白い。

インタビューをして自分の新しい一面に気づくというのもなかなか貴重な体験である。今後に活かしたい。

《考え方、あるいは洞察のつたなさについて》

視野を大きく持って物事のその先やそこから派生する事象を見通す大切さを教わった。こればかりは意識的な訓練あるのみである。

何年かかるかは分からないが、洞察力を武器にして新しいコンテンツを生み出せたら、それは大きな強みになると考える。その点、私はまだまだ未熟である。

・うまく伝わるよう努力する。

・他の人の発想や意見を尊重するよう心がける。

R.S@早稲田大学

サムネイル演習を通して、私個人のこだわりを押し付けすぎる危険があると感じた。編集者はコンテンツ作りの主役ではない。どれをどの程度他の人に任せるかをマネジメントする必要はあるが、そこで個人のこだわりを押しつけて創作者の邪魔をしてしまっては、作品の良さを損なってしまう。編集者というのは、あくまで脇役であることを忘れてはならない。

《人の話を聴くのは意外と…》

ミャンマーのお2人へのインタビューは、想像以上に楽しかった。人の話を聴いて掘り下げて、それをまとめるという作業は存外面白い。

インタビューをして自分の新しい一面に気づくというのもなかなか貴重な体験である。今後に活かしたい。

《考え方、あるいは洞察のつたなさについて》

視野を大きく持って物事のその先やそこから派生する事象を見通す大切さを教わった。こればかりは意識的な訓練あるのみである。

何年かかるかは分からないが、洞察力を武器にして新しいコンテンツを生み出せたら、それは大きな強みになると考える。その点、私はまだまだ未熟である。

・うまく伝わるよう努力する。

・他の人の発想や意見を尊重するよう心がける。

R.S@早稲田大学

令和2年(2020)【9月2日(水)】 夏の出版編集トレーニング3日目 4期生2組

2020/09/02

コメント (0)

------------------------------------

令和2年(2020)【9月2日(水)】

夏の出版編集トレーニング3日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《my favoriteをとことん愛する》

私は多趣味なのだが、最近は就活のことで頭がいっぱいで趣味の時間を取れていなかった。

なので今日の夜、さっそくずっと観たいと思って録画していたドラマを見て、好きな音楽を流しながらゆっくりお風呂につかり、大好きなゲームをし、久々に自分の趣味に触れられた。

そうやって過ごしているうちになんだか心がすごく満たされていくような気がした。そしてふと映画を観ていて、「これってすごく大事な時間なのではないか?」と考えた。

就活対策そのものももちろん大事だが、それと同じくらい自分が好きなことをする時間も大切なのだと気づいた。

そして、あんまり意識していないときにアイデアや、大切なことをひらめくなあと感じる。自分がしたいこと、ワクワクすることと向き合い楽しみながら、感性を深めていく。

《リモートと付き合っていく》

今日は全員リモートで行われたが、対面と比べてリアクションが伝わりづらいと感じた。話し手が安心できるように、普段よりもオーバーに頷いたり、反応することがとても大事だと思った。

私自身、発言している際に皆さんが笑ったり頷いたりしてくださるとすごく話しやすかった。これからウェブ面接などが増えていくなど私たち22卒の就活にリモートはつきものだと思うので、このようなことを心掛けていきたい。

《分からないことをそのままにしない》

今日新聞アウトプットをして、あまりピンとこない用語や人名をざっくりでもいいから調べることの大切さを知った。なぜなら、分かっていないと説明力が欠けてしまうからだ。情報を伝える者を目指す以上、知らない単語を調べることを怠ってはいけないと思った。なので明日からは、分からないことを分かるに変える努力をしていこうと決めた。

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

令和2年(2020)【9月2日(水)】

夏の出版編集トレーニング3日目

4期生2組

--------------------------------------------------------

《my favoriteをとことん愛する》

私は多趣味なのだが、最近は就活のことで頭がいっぱいで趣味の時間を取れていなかった。

なので今日の夜、さっそくずっと観たいと思って録画していたドラマを見て、好きな音楽を流しながらゆっくりお風呂につかり、大好きなゲームをし、久々に自分の趣味に触れられた。

そうやって過ごしているうちになんだか心がすごく満たされていくような気がした。そしてふと映画を観ていて、「これってすごく大事な時間なのではないか?」と考えた。

就活対策そのものももちろん大事だが、それと同じくらい自分が好きなことをする時間も大切なのだと気づいた。

そして、あんまり意識していないときにアイデアや、大切なことをひらめくなあと感じる。自分がしたいこと、ワクワクすることと向き合い楽しみながら、感性を深めていく。

《リモートと付き合っていく》

今日は全員リモートで行われたが、対面と比べてリアクションが伝わりづらいと感じた。話し手が安心できるように、普段よりもオーバーに頷いたり、反応することがとても大事だと思った。

私自身、発言している際に皆さんが笑ったり頷いたりしてくださるとすごく話しやすかった。これからウェブ面接などが増えていくなど私たち22卒の就活にリモートはつきものだと思うので、このようなことを心掛けていきたい。

《分からないことをそのままにしない》

今日新聞アウトプットをして、あまりピンとこない用語や人名をざっくりでもいいから調べることの大切さを知った。なぜなら、分かっていないと説明力が欠けてしまうからだ。情報を伝える者を目指す以上、知らない単語を調べることを怠ってはいけないと思った。なので明日からは、分からないことを分かるに変える努力をしていこうと決めた。

H.Y@立教大学

--------------------------------------------------------

《欠点》

朝礼の際の1分間スピーチも新聞のアウトプットも想定されている時間を超過して話してしまった。話しながら最終地点をどうしたらいいのか考えているため、同じことを何度も繰り返してしまうことが原因だと考える。冗長になってしまっては自分の一番言いたいことがぼやけてしまうし、聞いている側も疲れてしまう。初日におっしゃっていたように、発表はコンパクト、コンセプト、インパクトが大事である。コンパクトを強く意識すれば自ずとコンセプトも定まる。だらだらと話すよりもインパクトがある。したがって明日からは特に“コンパクト“を意識して発表や意見を述べようと思う。

《反対側の視点》

新聞のアウトプット作業の際、最後におっしゃった、違う視点の例(経営者目線から考える)で視点を変えるということがはっきり理解できた。

受け手側(自分)からだけではなく送り手側(与える側)の立場から物事を捉える癖をつけていきたい。

・意見は短く、すっきりとを意識する

・新聞のアウトプットでは自分事の意見だけではなく、記事の内容に沿った問いをあげる

Y.N@関西大学

--------------------------------------------------------

《スマートフォンはスマートに使え》

今日はリモートで約1時間程新聞アウトプットを行い、午後は企画を練る時間として個人制作をして過ごした。

新聞アウトプットは初めてやった時よりも上手になっている気がした。それは自分だけでなく本日リーダーを務めて他の皆さんもそうであると感じた。講義後ということが大きいと思うが、各々知らなかったことを知り、0→1そして1→2,3...と成長する為の意識をした結果であると思う。

本日の気づきは2つほどある。1つ目はディスカッションはもう少しコンパクトにした方が良いという点だ。

最初に発表してもらったNさんの時よりも、Yさんのディスカッションの方が時間を気にしていたのもあり意見交換がコンパクトだった。

だが、それは悪いことではないと思う。せっかく話すなら長い方が深い話ができるかもしれない。だが時間は有限であり、指摘があった通りディスカッションに向いているものを選出し、それを話し合うという形の方が限られた中でアウトプットをするのに適していると思った。

今日のリーダーとしてその点に気づき、臨機応変に行動することができなかったので、明日リーダーを務めてもらう方には是非活かしてもらいたい。私の目標は、明日のリーダーに選ばれるような記事を発表し、アウトプットをみんなで行うことだ。

2つ目は角度をつけて見ることへの意識について。ディスカッションをしていくと、どうしても自分目線でしかものを話せなくなってしまう。

質問もそうだ。記事から離れて自分から見える景色からの意見や疑問を投げかけがちな自分がいた。最後に指摘を頂いた時にハッとした。

わかっていてもどうしても目の前のことにいっぱいいっぱいになると忘れていたことを実感したのだ。まだ慣れていない証拠が出てしまった。

様々な角度から見る作業は広告制作でもしていたはずだ。クライアント分析し、市場分析をする。その後、指定された課題やターゲットを改めて確認し、独自課題を作りコンセプトを練っていく。

差別化するには様々な角度から分析をする必要があり、そこでやっと他とは違うユニークなアプローチ方法が思いつく。

トータルプロモーションやグラフィック作成でしていたこの考え方は新聞アウトプットと似ていたのだ。考えてみれば、自分の意見を言うだけでは浅いし、不確実だ。

データを元に話さなくてはいけないし、相手から投げかけられたことに対して調べずに挑むのは失礼であった。発表中にさっとその場で調べて市場環境や他国との比較を共有する。

私はスマートフォンをスマートに使えることを忘れていたのだ。自分で「私たちの世代は上の世代と比べてデジタルの発達と長く向き合わなくてはならないから基本的な情報を知ることは大事である、

知らないことは良くない」などと発言したのにも関わらずだ。大きな反省と気づきだ。

明日からは色んな角度から見た意見交換ができるようにしたい。ディスカッションは司会と題材、実体験が話せれば、小学生でもできる。

だが、私(たち)は出版業界で働くことを目指している身なので、ワンランク上を目指さなくてはならない。

ジョブ雇用かかってこい!と言える日がくるように私は地道に知識のレベル上げをしなくてはならない。

乾燥わかめのような私が、如何にして他のワカメに比べて大きく伸びていけるのかはこれからの自分次第だ。

養分のたっぷり含んだ水分を自分で見分け、時には、縁だと思って浴びにいこうとしてもそれが身を結ばない可能性もある。

だがそこで立ち止まらず自由に動ける軽いフットワークを持っていたい、私はまだまだ青くて小さいのだから。

目標だけ書いて振り返りをしていなかったので今日から始めたいと思う。

【昨日の実行したいこと】

・リモートでも臆せず意見すること

・対面で会えない分、よく見て聞いて話を良く聞くこと

→いつもより注意して発表者のことをみれていたのではないかと思う。だが課題もある。臨機応変な行動が取れていなかった点だ。

どうしようと考えるより、リーダーならば提案し、行動に移す為に率先しなければならなった。臆せずしなければならなかった。型にはまろうと保守的だったと思う。

【明日に向けて実行したいこと】

・リーダーが進行に悩む点があれば見守り、意見が出なかった場合は提案する。

・今日よりも視野を広げて新聞アウトプットに向いた良い題材を見つけ、要約すること。

・新米社員のはじめての取材という気持ちで、様々なジャンルの質問をわかりやすくはっきりと伝えること。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《目的は議論を深めること》

新聞アウトプットにおいて、「わからないことがあったならすぐ調べればよい。私はわからないのですが~と言う時間がもったいない。」とお話を頂いた。その後、早速Tさんが皆にURLを送り、新聞だけではわからなかった情報についても教えてくださったのだが、自分の中でそこから新たな気づきが得られたこの流れに、こういうことか、と感動を覚えた。(今日の新聞アウトプットの中で「うまくスマホを活用すれば、むしろ思考にあてる時間を増やすことができるのでは?」と自分で言ったのだが、まさしくこのケースのことだとも思った)

今回の件に限らず、自分は日頃世の中にある一般的な決まり事に身を任せがちであるように思う。今後はそれは本当に正しいのか疑問をもつこと、その時々の目的とそれを達成するための最良の方法は何かを常に意識し、自ら行動を起こすこと、この2つを特に大切にしていきたい。

《友人との雑談を大切にする》

今日、友人と電話をしていると「鬼滅の刃ってなんで人気出たかわかる?」や「そういえばあれ見た?」などの話題がたくさん出てきて、実は友人との会話が1番流行を知り、洞察力を磨けることに気づいた。編集者を志すには量を知ることが大事だということを度々痛感させられているが、それは自分1人の力だけではなく、色んな人との関わりや会話を大切にすることによってこそ培っていけるものであると感じた。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《ええい、甘ったれるんじゃあない》

1分間スピーチや新聞ディスカッションをするなかで、うまい具合に伝えられないのは私の中に未だ甘えが残っているからだと感じた。スピーチは1分間と決められているのだから、時計を見るなどして時間内に収めようと努力する。そして、コンパクトでロジカルに話すように意識する。このような努力が未だ私には足らないと感じた。とりわけ、ロジカルな文章作成の方法は大学ですでに習っている。嫌というほどレポートを書いてきたため、この点に関しては人よりも優れているという自負がある。

では、この文章作成能力を口頭の情報伝達に応用すれば良いではないか。もちろん、すぐにうまくはいかないかもしれないし、経験や知識も未だに足らない。けれど、現状に甘んじて努力を怠るような自分を決して容認してはならない。

《視野狭窄の発信について》

新聞の記事から意見を出そうとすると、ついつい身の回りのことにしか触れられず、視野の狭い意見になりがちである。

もちろん、それは意見する上で正当な手段であるが、そこからさらに全体を見通す視点を持たなければならない。自身の体験は、より大きな流れの中の断片である。その大きな流れを見通す目を養えるよう訓練する必要がある。

・うまく伝わるよう努力する。

・より大きな視点を持つ。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《個人ワークについて》

本日の新聞で私が注目した記事は、2面の社説2段目の記事「板挟みの台湾と経済連携を」です。

【記事の要約】

現在激しく対立する米中の間に挟まれた台湾の産業界に対し、日本が手を差しのべる好機ではないか。米国の中台に出す妨害は激しく、また米国は台湾を取り込もうとしているが実際のところ台湾経済は中国に依存しているため、台湾にとって米国一極集中ははばかられる。

だとするならば、ここは産業の関わりが深い日本の出番である。国として貿易関係を結ぶのは難しいが、民間で実質的なFTAを結ぶことは可能であり、今こそ台湾との経済連携を考えるべき時機である。

【考察】

台湾だけでなく中国との関係が深い韓国にも似たような話が言える。両国ともデジタル分野に世界的に強く、また日本と産業や文化としての繋がりが深い。デジタル分野はパソコン関連や各アプリなど言わずもがなである。エンタメ業界で言うならば、最近は国内で韓台の漫画が電子上にて人気を博しているし、映画なら『パラサイト』や『はちとり』、ドラマ作品もサブスクリプションやSNS上で台湾のドラマも話題となる事が増えた(韓ドラは大分昔から既に人気)。

以上のような日本との関係にある地に経済連携の転換期が訪れている。先ほどの例では書籍が挙げられなかったことに気づき、私はこれから積極的に韓国・台湾の文学を日本に取り入れるべきだと考えた。

《最終日のプレゼン》

最終日の課題は初日から考えているが、未だハッキリとした計画は立てられていない。案はいくつかあるのだが、これが新しいのか、意外なのか、どの層に興味を持たれるのか、自分で考えるには限界を感じつつある。できることなら皆さんの意見を伺ったりしたいと思っている。

今日は移動中の情報収集に集中できていなかったことも反省する。

S.A@ 日本大学

--------------------------------------------------------

朝礼の際の1分間スピーチも新聞のアウトプットも想定されている時間を超過して話してしまった。話しながら最終地点をどうしたらいいのか考えているため、同じことを何度も繰り返してしまうことが原因だと考える。冗長になってしまっては自分の一番言いたいことがぼやけてしまうし、聞いている側も疲れてしまう。初日におっしゃっていたように、発表はコンパクト、コンセプト、インパクトが大事である。コンパクトを強く意識すれば自ずとコンセプトも定まる。だらだらと話すよりもインパクトがある。したがって明日からは特に“コンパクト“を意識して発表や意見を述べようと思う。

《反対側の視点》

新聞のアウトプット作業の際、最後におっしゃった、違う視点の例(経営者目線から考える)で視点を変えるということがはっきり理解できた。

受け手側(自分)からだけではなく送り手側(与える側)の立場から物事を捉える癖をつけていきたい。

・意見は短く、すっきりとを意識する

・新聞のアウトプットでは自分事の意見だけではなく、記事の内容に沿った問いをあげる

Y.N@関西大学

--------------------------------------------------------

《スマートフォンはスマートに使え》

今日はリモートで約1時間程新聞アウトプットを行い、午後は企画を練る時間として個人制作をして過ごした。

新聞アウトプットは初めてやった時よりも上手になっている気がした。それは自分だけでなく本日リーダーを務めて他の皆さんもそうであると感じた。講義後ということが大きいと思うが、各々知らなかったことを知り、0→1そして1→2,3...と成長する為の意識をした結果であると思う。

本日の気づきは2つほどある。1つ目はディスカッションはもう少しコンパクトにした方が良いという点だ。

最初に発表してもらったNさんの時よりも、Yさんのディスカッションの方が時間を気にしていたのもあり意見交換がコンパクトだった。

だが、それは悪いことではないと思う。せっかく話すなら長い方が深い話ができるかもしれない。だが時間は有限であり、指摘があった通りディスカッションに向いているものを選出し、それを話し合うという形の方が限られた中でアウトプットをするのに適していると思った。

今日のリーダーとしてその点に気づき、臨機応変に行動することができなかったので、明日リーダーを務めてもらう方には是非活かしてもらいたい。私の目標は、明日のリーダーに選ばれるような記事を発表し、アウトプットをみんなで行うことだ。

2つ目は角度をつけて見ることへの意識について。ディスカッションをしていくと、どうしても自分目線でしかものを話せなくなってしまう。

質問もそうだ。記事から離れて自分から見える景色からの意見や疑問を投げかけがちな自分がいた。最後に指摘を頂いた時にハッとした。

わかっていてもどうしても目の前のことにいっぱいいっぱいになると忘れていたことを実感したのだ。まだ慣れていない証拠が出てしまった。

様々な角度から見る作業は広告制作でもしていたはずだ。クライアント分析し、市場分析をする。その後、指定された課題やターゲットを改めて確認し、独自課題を作りコンセプトを練っていく。

差別化するには様々な角度から分析をする必要があり、そこでやっと他とは違うユニークなアプローチ方法が思いつく。

トータルプロモーションやグラフィック作成でしていたこの考え方は新聞アウトプットと似ていたのだ。考えてみれば、自分の意見を言うだけでは浅いし、不確実だ。

データを元に話さなくてはいけないし、相手から投げかけられたことに対して調べずに挑むのは失礼であった。発表中にさっとその場で調べて市場環境や他国との比較を共有する。

私はスマートフォンをスマートに使えることを忘れていたのだ。自分で「私たちの世代は上の世代と比べてデジタルの発達と長く向き合わなくてはならないから基本的な情報を知ることは大事である、

知らないことは良くない」などと発言したのにも関わらずだ。大きな反省と気づきだ。

明日からは色んな角度から見た意見交換ができるようにしたい。ディスカッションは司会と題材、実体験が話せれば、小学生でもできる。

だが、私(たち)は出版業界で働くことを目指している身なので、ワンランク上を目指さなくてはならない。

ジョブ雇用かかってこい!と言える日がくるように私は地道に知識のレベル上げをしなくてはならない。

乾燥わかめのような私が、如何にして他のワカメに比べて大きく伸びていけるのかはこれからの自分次第だ。

養分のたっぷり含んだ水分を自分で見分け、時には、縁だと思って浴びにいこうとしてもそれが身を結ばない可能性もある。

だがそこで立ち止まらず自由に動ける軽いフットワークを持っていたい、私はまだまだ青くて小さいのだから。

目標だけ書いて振り返りをしていなかったので今日から始めたいと思う。

【昨日の実行したいこと】

・リモートでも臆せず意見すること

・対面で会えない分、よく見て聞いて話を良く聞くこと

→いつもより注意して発表者のことをみれていたのではないかと思う。だが課題もある。臨機応変な行動が取れていなかった点だ。

どうしようと考えるより、リーダーならば提案し、行動に移す為に率先しなければならなった。臆せずしなければならなかった。型にはまろうと保守的だったと思う。

【明日に向けて実行したいこと】

・リーダーが進行に悩む点があれば見守り、意見が出なかった場合は提案する。

・今日よりも視野を広げて新聞アウトプットに向いた良い題材を見つけ、要約すること。

・新米社員のはじめての取材という気持ちで、様々なジャンルの質問をわかりやすくはっきりと伝えること。

M.T@ 日本大学

--------------------------------------------------------

《目的は議論を深めること》

新聞アウトプットにおいて、「わからないことがあったならすぐ調べればよい。私はわからないのですが~と言う時間がもったいない。」とお話を頂いた。その後、早速Tさんが皆にURLを送り、新聞だけではわからなかった情報についても教えてくださったのだが、自分の中でそこから新たな気づきが得られたこの流れに、こういうことか、と感動を覚えた。(今日の新聞アウトプットの中で「うまくスマホを活用すれば、むしろ思考にあてる時間を増やすことができるのでは?」と自分で言ったのだが、まさしくこのケースのことだとも思った)

今回の件に限らず、自分は日頃世の中にある一般的な決まり事に身を任せがちであるように思う。今後はそれは本当に正しいのか疑問をもつこと、その時々の目的とそれを達成するための最良の方法は何かを常に意識し、自ら行動を起こすこと、この2つを特に大切にしていきたい。

《友人との雑談を大切にする》

今日、友人と電話をしていると「鬼滅の刃ってなんで人気出たかわかる?」や「そういえばあれ見た?」などの話題がたくさん出てきて、実は友人との会話が1番流行を知り、洞察力を磨けることに気づいた。編集者を志すには量を知ることが大事だということを度々痛感させられているが、それは自分1人の力だけではなく、色んな人との関わりや会話を大切にすることによってこそ培っていけるものであると感じた。

A.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《ええい、甘ったれるんじゃあない》

1分間スピーチや新聞ディスカッションをするなかで、うまい具合に伝えられないのは私の中に未だ甘えが残っているからだと感じた。スピーチは1分間と決められているのだから、時計を見るなどして時間内に収めようと努力する。そして、コンパクトでロジカルに話すように意識する。このような努力が未だ私には足らないと感じた。とりわけ、ロジカルな文章作成の方法は大学ですでに習っている。嫌というほどレポートを書いてきたため、この点に関しては人よりも優れているという自負がある。

では、この文章作成能力を口頭の情報伝達に応用すれば良いではないか。もちろん、すぐにうまくはいかないかもしれないし、経験や知識も未だに足らない。けれど、現状に甘んじて努力を怠るような自分を決して容認してはならない。

《視野狭窄の発信について》

新聞の記事から意見を出そうとすると、ついつい身の回りのことにしか触れられず、視野の狭い意見になりがちである。

もちろん、それは意見する上で正当な手段であるが、そこからさらに全体を見通す視点を持たなければならない。自身の体験は、より大きな流れの中の断片である。その大きな流れを見通す目を養えるよう訓練する必要がある。

・うまく伝わるよう努力する。

・より大きな視点を持つ。

R.S@早稲田大学

--------------------------------------------------------

《個人ワークについて》

本日の新聞で私が注目した記事は、2面の社説2段目の記事「板挟みの台湾と経済連携を」です。

【記事の要約】

現在激しく対立する米中の間に挟まれた台湾の産業界に対し、日本が手を差しのべる好機ではないか。米国の中台に出す妨害は激しく、また米国は台湾を取り込もうとしているが実際のところ台湾経済は中国に依存しているため、台湾にとって米国一極集中ははばかられる。

だとするならば、ここは産業の関わりが深い日本の出番である。国として貿易関係を結ぶのは難しいが、民間で実質的なFTAを結ぶことは可能であり、今こそ台湾との経済連携を考えるべき時機である。

【考察】

台湾だけでなく中国との関係が深い韓国にも似たような話が言える。両国ともデジタル分野に世界的に強く、また日本と産業や文化としての繋がりが深い。デジタル分野はパソコン関連や各アプリなど言わずもがなである。エンタメ業界で言うならば、最近は国内で韓台の漫画が電子上にて人気を博しているし、映画なら『パラサイト』や『はちとり』、ドラマ作品もサブスクリプションやSNS上で台湾のドラマも話題となる事が増えた(韓ドラは大分昔から既に人気)。

以上のような日本との関係にある地に経済連携の転換期が訪れている。先ほどの例では書籍が挙げられなかったことに気づき、私はこれから積極的に韓国・台湾の文学を日本に取り入れるべきだと考えた。

《最終日のプレゼン》

最終日の課題は初日から考えているが、未だハッキリとした計画は立てられていない。案はいくつかあるのだが、これが新しいのか、意外なのか、どの層に興味を持たれるのか、自分で考えるには限界を感じつつある。できることなら皆さんの意見を伺ったりしたいと思っている。

今日は移動中の情報収集に集中できていなかったことも反省する。

S.A@ 日本大学

--------------------------------------------------------

RSS 2.0

RSS 2.0