東京校の講義レポート

平成24年(2012)【6月8日(金)】 横前淳子先生(ラジオパーソナリティ) 『手帳術』 横前忠幸先生(株式会社いと忠 代表取締役) 『DJ学』

2012/06/08

コメント (0)

手帳学

手帳学●手帳は、ツールに過ぎない、本当に大事なのはそれで何を得るか?

私は、横前淳子先生に休憩時間中にいただいた言葉が一番響きました。

「いつか、激動の時代が来る。

その時に、上手くいく人と、そうでない人で世の中は完全に分かれてしまう。

私は、上手くいく人になってほしい。

手帳はそのためのツールに過ぎない」

手帳を上手く扱う事が目的ではなく、その先の思いが先生にはある。

そこまで考えて下さっている思いをきちんと理解して

講義に挑まなければ、と感じました。

手帳は継続して初めて効果を感じるもの、きちんと続けていきます。

●講師として行うのは2回目

ベン大の講師として行うのが2回目だと思っていた。

人生で2回目と聴いてびっくりした。

ベン大以外で講師を行った事はまだないとおっしゃっていた。

とても2回目とは思えない。

勉強になる新鮮な内容ばかりで、

相手の立場を考え聴きながら答えて下さるため

分かりやすくさらに先生は明るくて楽しい。

なぜ2回目で、ここまですごいのか。

私達の為に伝えたい思いが強い事、

そして人の為に何かを伝える事が好きだという事をすごく感じる。

人一倍、愛のある講師だと感じました。

その思いに応えるべく、しっかり学び実践します!

<DJ学>

●三島由紀夫の映画について

DJ学の講義を行う前に三島由紀夫の映画について話し合った。

横前社長は学生時代、実際に運動を行っていた経験を持つ。

「あの時代は難しい言葉を使う事が流行っていた」

「三島由紀夫さんは実際にあの映画とほとんど同じ事を言っていた」

「最後のシーンは、あれでは表現が足りない。

三島さんは特攻隊と同じ精神を持っていた」

など、横前社長でしか知りえない背景を聴かせていただき

よりリアルに思い浮かべる事が出来ました。

横前社長は「三島由紀夫さんの思いがきちんと描かれていない。

事実をたんたんと述べているだけで、

監督が思いを汲み取ろうとしていない」

とおっしゃっていました。

映画は監督の視点で作られるもの。

その事をきちんと考える。

映画を観るときは色んな視点から見なければならない。

●曲1つでも、たくさんの見方、つながりがある

曲1つにしても、作者から見た視点、曲からみた視点がある。

それ以外にもその曲を作った背景や、その後の売れ行き、

社会への影響、様々なつながりや見方がある。

それを知ると知らないとで曲を聴いた時の感じ方が違う。

曲の深みを知るには漠然と聴くのではなく、

立ち止まってその曲について考えてみなければならない。

●体験DJのリベンジ

今回、DJを15分間みんなの前でやらせていただいた。

題名は「ポケットモンスターの音楽の歴史」

ゲームの音楽から、ゲーム機器の質、アニメの音楽、海外への関係、

そもそも作られた背景、作者の思い。

調べていくとキリがなく、準備に相当な時間を要した。

その中から上手くまとめて厳選していくのは難しいが、

伝わって興味をもってもらえるとすごく嬉しい。

これは体験DJに限った事ではない。

様々な分野において魅力を伝えられるよう、

その分野においてもしっかり調べる事を徹底します。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@JVU3期生

横前淳子先生の講義

横前淳子先生の講義【手帳1ヶ月使ってみて感じた事】

横前淳子先生の手帳学の講義は2度目である。

手帳はというと、1回目からうまく使いこなせて

いなかった様に感じる。

私は次1週間の「1週間の将来宣言」、

「夢への行動」をきちんと埋め切れなかった。

1週間の将来宣言は、その日をどう過ごすか

指針になるので、簡単にでも良いから

書けば1日の充実度が変わってくる。

夢への行動は、予定通り進まなかった所がある。

1年の目標や、1ヶ月毎の目標を

きっちり決めてなかったためである。

2回目の講義でその紙を頂いたので、

今後この紙は来週の宿題としてきっちり埋めてみる。

使ってて分かった事だが、1分1秒までやるべき事を

きっちり決めない方が良い方がうまくいきそうな事が分かった。

講義とバイトの間のスキマ時間に、この事を絶対やるぞ、

と決めるとかなり気疲れする。

【2回目の講義】

前回の講義でも言ってた事だが、

「潜在意識をうまく活用する」という事。

調べてみると、欲しいものがすでに自分のものになったと

イメージをすれば、必ずそれが自分のものとなるように

潜在意識が勝手に動き出すというものだ。

集合的無意識が私の必要とする情報をくれた、

という場面はまだない。

見過ごしているだけかもしれないが。

今後は自分の欲しいものを毎日イメージで持ってみようかと思う。

横前忠幸先生の講義

【人に伝える難しさ】

自分は『世界の国歌』という題でDJ、

いやマニアック講義のプレゼンを行った。

横前社長からは「論外」の評価を頂いた。

何がいけなかったのか。差は何か。

第一に、調べが足りなかったこと。

3曲の紹介で、3曲しか調べていなかったので、 なぜその3曲を

選んだのか聞かれ、私が主張したい事を裏付ける理由が弱かった。

最低世界の主要国の国歌、数十曲位を調べておくべきだった。

第二に、資料に頼ったプレゼンになってしまったこと。

ラジオDJをやるときは普通資料に頼らない。

だから視聴者には音楽を聴かせる発表にしなけらばならない。

歴史を追いすぎて資料に頼りがちになったので、

次回のリベンジでは、テーマ選びやタイトル付けからこだわり、

より「音楽の楽しさ」を伝えれる発表にしてゆく。

テーマで皆さんに期待をさせてしまって申し訳ないと思う。

【他の人の発表を見て】

藤井さんの発表「ポケモン(ゲーム)音楽の歴史」を見て、

ゲーム音楽の移り変わりとは、音質に依存したゲーム機種の

時代による移り変わりなのだと気付いた。

すごく良い発表だったと思う。

他には、私達はちょうどポケモンをプレイした時代だったので、

「情景が思い浮かんで懐かしんで聴けた」という所も良く、

DJテクの一つなんじゃないかと思う。

「最近では、昔プレイした電子音に懐かしさを感じて買う

大人がいる」というトリビアも聴けてよかった。

森君の発表「ガゼットの歴史観について」の発表は、

先生もおっしゃった通りガゼットとはどんなV系の位置づけで、

どんな活動をしているバンドなのか冒頭で伝えて頂ければ、

より素晴らしい発表になった。

森君は感情を込めて喋るのが得意で、

私は発表にすごく惹き付けられた。

たらい回しにされた赤ん坊の歌や、親に殺される子の気持ちを

歌った歌などを紹介して頂いた。

V系でも社会派バンドは中々ないので面白い。

From:小林諒也(公立はこだて未来大学院卒、北海道出身)@JVU4期生

今日は横前淳子様による手帳学、横前忠幸様によるDJ学を

今日は横前淳子様による手帳学、横前忠幸様によるDJ学を受けさせて頂きました。

最初は手帳学です。

淳子先生は、手帳によって人生が変わったそうです。

夢がどんどん叶っているそうです。

「みんなの前で講義をする」っていうことを手帳に書いたらそれが、

ベンチャー大學で講義という形で叶ったと話してくださいました。

また、淳子先生はラジオもされているのですが、

手帳に「全国放送のラジオをする」と書いたらそれも叶ったそうです。

淳子先生は、いまは手帳をうまく使いこなされて、

楽しみながら夢をたくさん叶えておられますが、

現在の手帳と出会うまでは辛い毎日だったそうです。

孤独だったそうです。

色々な手帳を試されてきたそうですが、

なかなか自分にあうものに出会えず、苦しかったそうです。

そして、あるとき友達から手帳術で有名な

「さとうめぐみさん」を紹介され、いまに至ったと。

淳子先生は、さとうめぐみ先生の教えを僕たちに紹介してくださいます。

淳子先生が教えてくださった夢を実現させる方法の一つを紹介します。

それは夢を細かくする事。

ひとつひとつ細分化する事で、夢の実現のための行動が

ものすごく具体的になって、行動に移しやすくなります。

これがポイントです。

「行動に移しやすい」から夢が叶うのです。

淳子先生は波動についても教えてくださいました。

人にはそれぞれ波動があって、同じ波動の人は引き寄せ合うと。

数年前に秋葉原で起きた殺人事件の犯人と被害者は

同じ波動だったからこそ、お互いに交わったそうです。

犯罪者の波動というのは、警察がしらべた結果、16HZだそうです。

16HZの波動を持つ人物は、イライラしていたり

くよくよしている人物だそうです。

犯罪者もその被害者も、当日は気分が悪く、

その波動が引き寄せあって事件が発生したそうです。

同じ波動は引き寄せ合うので、

自分が幸せでいれば幸せな出来事がよってきて、

不幸せな気分でいると、そんな出来事がよってくるそうです。

ということで、淳子先生は僕たちが幸せな毎日を過ごせるように

肯定系の言葉を使う練習をしてくださいました。

普段から意識していれば、一ヶ月後には今より数段

プラス言葉人間に慣れているんじゃないかと思います。

淳子先生が手帳を使ってされていることを紹介します。

まず、夢リストを書くこと。

リストには自分がしっくりくる目標を立てます。

肩肘貼らないことがポイントです。

例として、「幸せ&楽に」年収一億円になる。などです。

次に、年間のプランをたてます。

まず、今年のテーマを決めて、そのあとは夢リストと同じで、

リラックスして、ぱっと思い浮かんだことを

月ごとにどんどん書いていきます。

一ヶ月計画や、一週間計画も同じ調子で書いていきます。

そして、一ヶ月ごとに振り返りをして、次回に生かします。

振り返りの内容は、達成度はどうだったか、一ヶ月は長かったか、

短かったか、一番印象的な出来事はなんだったか、などなど。

こうすることで、毎日を濃く過ごすことができます。

■DJ学では・・・。

DJ学では自分の思いを相手に伝える方法を学びました。

伝えるときにまず意識することは、

相手はなにもわかっていないと思うこと。

「これくらいわかってくれるだろう」など思わないこと。

なにもわかっていない前提で話す。

そんな人に伝える場合に大切になるのが、客観的データ。

ある歌手を紹介する場合であったら、

「オリコントップ10以内に10作品入っている」

「アニメ映画の主題歌に使われた曲があります」

などと紹介すると、聞く方は興味をもちやすくなり、

伝わりやすくなる。

まずは、興味をもってもらうことが何よりも大切。

興味をもってもらったあとは、また歌手を例にとると、

その歌手の基本的な曲を紹介する。

基本の部分をわかってもらうことで、

その歌手のスタイルを聞き手に理解してもらう。

そのあとは、その歌手が基本的な曲以外に、

どんな曲を作っているのかを紹介する。

そうすることで、その歌手の全体像が見えてくる。

そして、歌手についてひと通り聞き手に理解してもらったら、

最後のシメとして、話し手が自分が一番好きな曲などを

紹介し、終了する。

曲をポンポンポンポンと流した最後に、

すこし時間をとって、自分の歌手に対する思いを話しながら、

自分が一番聞いて欲しい曲をシメの曲として流すことで、

聞き手の心に強く残る話にすることができる。

以上が、自分の思いを相手に伝える方法の流れです。

社長は、講義のはじめに、映画「三島由紀夫と若者他たち」を

見られた感想を語られました。

社長の意見としては、この映画は事実をそのまま再現した

ドキュメンタリー映画としては最高だけど、三島さんの思いを、

はじめて映画をみた人に伝える配慮がなかったと。

はじめてみた人の心に残る配慮がなかったと。

なぜそうなったかというと、三島さんの心をしっかりと理解しておらず、

三島さんはどんな日本にしたかったのか、三島さんがなにを

当時の日本人に伝えたかったのか、それを理解していなかった

ために、映画をみ終わったあとに心が動く映画を作れなかった

と仰られました。

横前社長は三島さんについて詳しくお話をしてくださいました。

三島さんが生きた時代は、アメリカの戦後政策によって、

日本人への日本語教育を弱らせる政策が取られていました。

例えば、言ふ→言う、をかしい→おかしい、憂國→憂国などなど。

しかし三島さんは本来の日本語をしっかりと学ばれ、

執筆された小説はすべて、戦後政策以前に使用されていた

日本語を使って書かれたそうです。

三島さんは、日本の全体像をきめる憲法が、

日本人が定めたものではなく、他国の人の手によって

つくられていることに納得がいきませんでした。

そこで、憲法を改正するために「盾の会」をつくられました。

盾の会のモデルは特攻隊。

自分の命をかけて、目的をかならず果たすというものです。

三島さんは憲法改正のためにいろいろ動かれました。

しかし、自衛隊の手によって憲法改正の機会を阻まれました。

阻まれても、憲法改正はなんとしても行わなければならない。

憲法改正の流れをつくらなければならない。

その手段として、自決を選ばれました。

自分が死ぬことによって、世間が事件に注目し、

自分の思いに気づいてくれると願われて命をたたれました。

この思いは、ものすごいものがあるなと感じます。

映画にするのは無理があるのじゃないかとも思いました。

若松監督の映画によって三島さんの思いをしれ、

本当によかったと感じています。

日本ベンチャー大学に入り、本当に日本について

勉強させて頂いています。

中條先生、山近社長、横前社長、中林社長、今元さん、

他多数の方から教えて頂いております。

学べば学ぶほど熱いものがこみ上げてきます。

自分の道が見えてきています。

横前社長の三島論はぼくの 心に残りました。

想いとそれを伝える理論をDJ学から学ばせて頂きました。

From:井浪康晴(島根大学卒、京都府出身)@JVU4期生

平成24年(2012)【6月7日(木)】 中林幸一先生(株式会社アイライフ 代表取締役) 『幸福続き』

2012/06/07

コメント (0)

●幸運続き

過去に起きたことは、すべて「幸運」である。

例えば、過去に不動産仲介事業を始めて、

失敗して、大きな損失を出してしまった。

しかし、今では失敗して良かった。

その失敗のおかげで、初心に帰ることができたし、

経営とはどういうものかを再確認することができたと仰っていた。

今の自分は、過去の積み重ねなので、

過去に起きたことがあまりにも不幸が多いと思っていたら、

今の自分に対して良い印象を持つことなどできない。

逆に、今までの自分は幸運続きだと思えば、

今の自分に対して自信が持てるし、人生を楽しいものだと思える。

自分の人生を満足なものだと思うには気の持ち方も大切だと感じた。

●徳

人を動かすのはテクニックではない。

心である。

利で釣るのは、最もやってはいけない。

心とは徳のことである。

徳とは、仁、知、義、勇、信。この5つの要素を持つことがリーダーには必要である。

私の名前には「義」という字が使われている。

なので、特に「義」を意識し、大切にしていく。

From:松田崇義(慶応義塾大学卒、埼玉県出身)@JVU4期生

過去に起きたことは、すべて「幸運」である。

例えば、過去に不動産仲介事業を始めて、

失敗して、大きな損失を出してしまった。

しかし、今では失敗して良かった。

その失敗のおかげで、初心に帰ることができたし、

経営とはどういうものかを再確認することができたと仰っていた。

今の自分は、過去の積み重ねなので、

過去に起きたことがあまりにも不幸が多いと思っていたら、

今の自分に対して良い印象を持つことなどできない。

逆に、今までの自分は幸運続きだと思えば、

今の自分に対して自信が持てるし、人生を楽しいものだと思える。

自分の人生を満足なものだと思うには気の持ち方も大切だと感じた。

●徳

人を動かすのはテクニックではない。

心である。

利で釣るのは、最もやってはいけない。

心とは徳のことである。

徳とは、仁、知、義、勇、信。この5つの要素を持つことがリーダーには必要である。

私の名前には「義」という字が使われている。

なので、特に「義」を意識し、大切にしていく。

From:松田崇義(慶応義塾大学卒、埼玉県出身)@JVU4期生

●人を惹きつけるテーマ

中林社長の講義を聞いていて、テーマ選びの重要性を学んだ。

「19歳で初キャバレー」

「殺し屋の手伝い」

誰もが興味をそそられる。

初めに、いかに相手に興味を持たすか、

聞く耳を持ってもらえるかが大切であると感じた。

●人を動かす能力

経営者、リーダーにとって必要不可欠な能力。

人を動かすには自分の価値観を伝え、信用を得る必要がある。

テクニックではない。

かといって利でつっても組織は成り立たない。

心で訴えかけることができ、得のある人こそが人を動かせる。

知識を積むと共に、ここの部分を鍛えていかなければならない。

From:南出浩(桃山学院大学卒、大阪府出身)@JVU4期生

中林社長の講義を聞いていて、テーマ選びの重要性を学んだ。

「19歳で初キャバレー」

「殺し屋の手伝い」

誰もが興味をそそられる。

初めに、いかに相手に興味を持たすか、

聞く耳を持ってもらえるかが大切であると感じた。

●人を動かす能力

経営者、リーダーにとって必要不可欠な能力。

人を動かすには自分の価値観を伝え、信用を得る必要がある。

テクニックではない。

かといって利でつっても組織は成り立たない。

心で訴えかけることができ、得のある人こそが人を動かせる。

知識を積むと共に、ここの部分を鍛えていかなければならない。

From:南出浩(桃山学院大学卒、大阪府出身)@JVU4期生

【前向きな心の保ち方】

中林社長は、自分の人生もどんな辛い事があっても、それが幸福に繋がったので、

人生は幸福に進んでいると考えるし今の時代の事も前向きに考えている方だった。

自分の人生も時代観も、考え方次第で良くなるという事を感じた。

人生は辛い事や悲しい事も、幸せに続いていると考えること。

メディアに流されず、日本の良い部分を見て、今が良い時代だと考えること。

今が良い時代だからこそ色んなやれる事があると考えると、

じゃあ自分はどこに身を置き何をなすべきか考えれる。

今の時代が良い時代だと捉えた方が自分も幸せに感じるし、

前向きな発想ができると感じた。

【人を動かすとき】

人を動かす簡単な方法は、理屈ではなく、

真心でもって相手に接する事だと学んだ。

人間は真心に敏感に反応する。

そのとき利で釣ってはいけない。

自分のことを思って愛情を持って接してくれる心が真心だと感じた。

将来経営に携わる際や、ベン大でリーダーを務めるときの参考にしてゆく。

儒教の教えの五常(仁・知・義・勇・信) をしっかり胸に留めておこうと感じた。

【尖閣諸島の購入寄付金に関して】

今日本人は団結力を数によって示し、中国に示しを付けてかないといけないと感じた。

日本は戦後もなお、領土を奪ってやろうという周辺国から

脅威を受けている。今回、尖閣諸島の購入寄付金で10億5千万円集まった。

それだけの金額が集まった事には驚く。

台頭してきた中国に、日本国民の意思を見せつけられそうだと感じた。

そしてこの運動は、より多くの人に拡げていく必要があると感じた。

From:小林諒也(公立はこだて未来大学院卒、北海道出身)@JVU4期生

中林社長は、自分の人生もどんな辛い事があっても、それが幸福に繋がったので、

人生は幸福に進んでいると考えるし今の時代の事も前向きに考えている方だった。

自分の人生も時代観も、考え方次第で良くなるという事を感じた。

人生は辛い事や悲しい事も、幸せに続いていると考えること。

メディアに流されず、日本の良い部分を見て、今が良い時代だと考えること。

今が良い時代だからこそ色んなやれる事があると考えると、

じゃあ自分はどこに身を置き何をなすべきか考えれる。

今の時代が良い時代だと捉えた方が自分も幸せに感じるし、

前向きな発想ができると感じた。

【人を動かすとき】

人を動かす簡単な方法は、理屈ではなく、

真心でもって相手に接する事だと学んだ。

人間は真心に敏感に反応する。

そのとき利で釣ってはいけない。

自分のことを思って愛情を持って接してくれる心が真心だと感じた。

将来経営に携わる際や、ベン大でリーダーを務めるときの参考にしてゆく。

儒教の教えの五常(仁・知・義・勇・信) をしっかり胸に留めておこうと感じた。

【尖閣諸島の購入寄付金に関して】

今日本人は団結力を数によって示し、中国に示しを付けてかないといけないと感じた。

日本は戦後もなお、領土を奪ってやろうという周辺国から

脅威を受けている。今回、尖閣諸島の購入寄付金で10億5千万円集まった。

それだけの金額が集まった事には驚く。

台頭してきた中国に、日本国民の意思を見せつけられそうだと感じた。

そしてこの運動は、より多くの人に拡げていく必要があると感じた。

From:小林諒也(公立はこだて未来大学院卒、北海道出身)@JVU4期生

平成24年(2012)【6月6日(水)】 山近義幸理事長代行(ザメディアジョン・グループ 代表) 『歴史と人間力』 目代純平先生(チェックフィールド株式会社 代表取締役) 『リアル経営学』

2012/06/06 20:56:46

コメント (0)

【議事録】

【議事録】■9時~朝礼、掃除

■新聞アウトプット

・3面「ゲーム機、スマホと融合」 井浪

・7面「中ロ、米けん制で足並み」 野田

・31面「サーモン 、食卓にぎわす」 森

■山近義幸社長「リアル歴史学」

・保守

日本がリーダーという考えとアジアが仲良くするべきだという考えの2つに分かれている。

・歴史と経済

これから社会人になるわけなので、経済も忘れてはならない。

バランスをとっていく必要あり。

・日本の歴史の重要な部分

ここでは元寇、赤穂義士、日露戦争(東郷平八郎)を挙げる。

最近の歴史教科書はこれらの言葉が消えている。

元寇に至っては、日本に襲来してきたことを

遠征と表現するぐらい、

完璧に書き換えられている。

・赤穂義士(赤穂浪士)の大石内蔵助

世に問うのが上手く、いざというときに頼りになる存在。

泉岳寺には大石氏も含め、47人中46人の墓がある。

→後世にこの事実を伝えて欲しい。

■目代純平社長 リアル経営学

・元々、パソコンの家庭教師みたいなところから始め、移動は中古のバイクでし、

サーバーもバイクを使い、また寝袋を使って寝るなど、最初は相当な苦労をしていた。

・会社をつくるということで最初はお父様と相当な衝突をされたが、

それでも学生ならではの勢いで反対を押し切り、会社を設立。

・バイトと正社員の違い

バイトで貰えるのはお金、正社員で貰えるのは、知識と経験。

バイトで出来ることには限界がある。

・会社に入る前に

素直→技術よりも、行動

PCのスキル→必要だけど、軽めに

語学→とにかく丁寧できれいな日本語を

プレゼンのスキル→パワポに100%頼るな

・大人になると忘れてしまうこと

→挨拶、元気、感謝は勿論のこと、目標が定まっていない人が多い。

→具体的な数値で表してみる。

・歴史観

・歴史観山近社長から元寇、赤穂義士、日露戦争について教えていただいた。

北条時宗は蒙古襲来による戦死者を敵味方関係なく弔うために円覚寺を建てたこと、

江戸時代は仇打ちが認められていたこと、乃木希典は司馬遼太郎が愚将と書いており、

そのイメージが世間には定着しているが、そうではないということ。

私が今まで習うことのなかった、教科書には載っていないことを知ることができた。

日本人は自制やら謙遜しがちな性格からなのか、

歴史の悪いところばかりクローズアップしていると山近社長は仰っていた。

確かに、学校の授業では、日本はこんな悪いことをしました。

二度とやってはいけませんと、反省させるような内容が多く、

日本の素晴らしいところをあまり教わらなかった。

歴史の事実を知り、良いところは良い、悪いところは悪い、

と認識し、自分なりの歴史に対する考えを持つことが重要だと感じた。

・人を見極める

目代社長からは起業に至った経緯、起業してからのこと、

持ち合わせとくべきスキルなどを教えていただいた。

人を見極めることについての話が最も印象に残った。

目代社長は第一印象で怪しい人を見極めることができるという。

たくさんの人に会う機会が多く、1000人の人に会ったあたりから、

怪しい人を見極めることができるようになったそうだ。

何事も自分で経験しないと身に付かない。

これから自分もたくさんの人と会い、人を見る目を養っていく。

From:松田崇義(慶応義塾大学卒、埼玉県出身)@JVU4期生

・歴史学 山近社長

・歴史学 山近社長[身近につながると歴史は面白い]

歴史は過去の事。

現象だけを聴いても実感は沸きにくい。

その後、どういう神社が出来て、そこにはどういう資料が残っていて、

実はそのお寺には今はこういう人がいて・・・という情報を聞くと

その歴史が段々リアルにきこえてくる。

実際にそこに行けばさらにリアルになるのではと感じる。

歴史は頭に詰め込んで知識にするより、体感した方が

面白いし覚えやすいなと感じました。

東郷神社や赤坂の乃木神社、森君のバイクの後ろに乗ってる時に

チラッと見た気がしました。

今度通る時に一緒に寄ります!!

[新幹線は1時半、社長の講義は1時10分まで]

社長は次の用事もあり、新幹線の時間も決まっている中、

本当にギリギリまで講義をして下さった。

社長はあの後新幹線に間に合ったのだろうか、時間が無い中

たくさん時間を作って下さる社長の気持ちが有難い。

・目代社長のお話

[起業時代はがむしゃらだった]

「寝るときは寝袋、一日3食卵ラーメン」

社長になる前は、知り合いの社長がそれをやっていて何それ?と

思っていたが、気付いたら自分も社長になってそれをやっていた。

起業当初はただがむしゃらに経営をしていたとの事。

そこまで目代社長を動かすバイタリティの秘密は「楽しむ」という事。

自分が好きな事を仕事にした目代社長はそれが楽しかったと言う。

社会人になれば、一生のほとんどを仕事で過ごす。

仕事には「好きな事」を選んだ方が良いというアドバイスをいただいた。

私は「パソコン」や「演出」が好きなのでそれを事業創造に盛り込みます。

[お金儲けじゃない、社会の何の御役に立つかだ]

ネットに関する色んなトラブルを見てきた目代社長。

その中には、お金儲けしか考えない企業による被害者もたくさんいる。

その事業を行う事でどう社会に貢献するのかが一番重要ではないかと問われた。

特に子どものウェブマネートラブルをたくさん見られてきた

目代社長の事例を交えた言葉にはすごい説得力があった。

会社、社員にとっての利益は知識であり経験。

会社のあり方を改めて考えさせられる講義でした。

御客様がどう感じるだろうという視点が必要だと感じた。

常に相手の気持ちを推し量る事を意識します。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@JVU3期生

■山近社長の『歴史学』

■山近社長の『歴史学』【日本人の懐の大きさや、敵を想う想い】

蒙古来襲で犠牲になった蒙古人を弔うお墓を建てるところに

日本人の優しさを感じた。

いくら戦争で互いに傷付きいがみあっていても、

戦争が終わればどちらも犠牲を払ったので許してあげる。

スポーツ(で例えると失礼かもしれない)が終わったら

お互いの健闘を称え合うみたいに、

終了後まで戦争を引きずらない習性がとても暖かいなあと感じた。

最も、それを甘いと考える人もいるかもしれないが。

【仇討ちや忠義という文化は一筋縄では考えられない】

社長の言う通り、上司へ忠義を尽くして何でもやる事を美談として

捉えられる事が、問題として挙げられてもおかしくない。

仇討ちは法律上無罪であったとはいえ、大石蔵之介に付いていった

47藩士の行動に評価を付ける事は容易ではない。

歴史の中で引き起こされたクーデター事件(二・二六や五・一五事件)を見ると、

忠義を尽くす青年将校の行動が過激な行動に表れてしまっているように見える。

本日は歴史の教科書からだけでなく、山近社長が実際現地に行って

直接聞いてきた、真実に基づいた歴史を学べたのでとても良かった。

■目代純平社長の講義

【仕事はコミュニケーション能力】

仕事を行うのにコミュニケーションが大切だと改めて認識した。

社長は語学のスキル身につける際、まずは日本語を学ぶ事だと言っていた。

必要だと言った、正確で綺麗な日本語を使う、本を読む事、

相手に誤解無く伝えるプレゼンなど、全てコミュニケーションに関する事だ。

社長自身の中国・台湾の海外生活やアメリカへのインターン経験もあり、

コミュニケーションや文章の構文に凄く気を払っているのだろうと感じた。

正確な日本語を学び、使ってゆく事はディスコミュニケーションを失くす上で大切だと学んだ。

【起業のエピソード】

社長が起業したときは、最初は志も持たないで、何となく突っ込んでから

対策を考えてがむしゃらに頑張ったという話を聞いて驚いた。

起業をする人は、漠然とでも何か志を持たないといけないと

思っていた。しかし社長の話を聞き、志を持たなきゃと二の足を踏むより、

まずは突っ込んでから考える事の大切さを学んだ。

社長は、未成年の正しい携帯の使い方の問題に正面から向き合っており、

世界を悪い流れに持って行く組織に負けずに活動を応援したいと感じた。

From:小林諒也(公立はこだて未来大学院卒、北海道出身)@JVU4期生

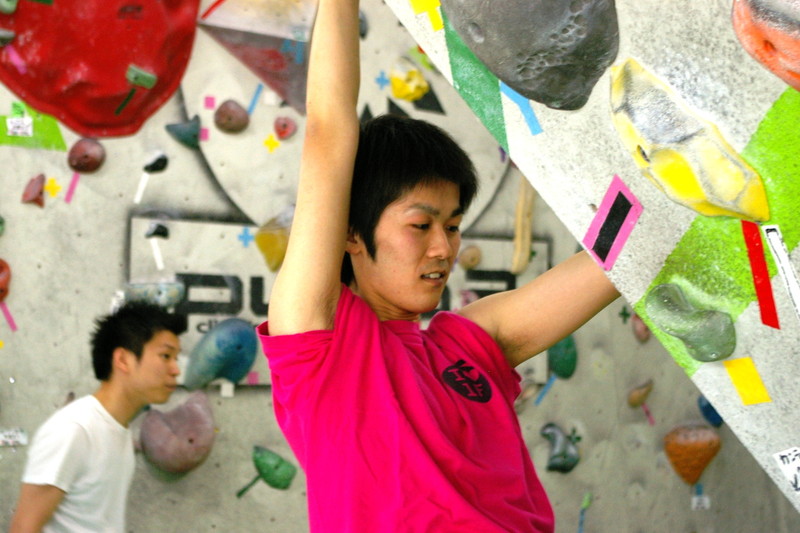

平成24年(2012)【6月5日(火)】 橋本真紀夫先生(アポロ管財株式会社 代表取締役社長) 『ロッククライミング学』

2012/06/05 21:47:23

コメント (0)

【議事録】

【議事録】10時30分 中野島駅に集合

10時50分 朝礼開始

11時00分 新聞アウトプット開始

5面 出生率1.39 回復頭打ち

今、日本では出生率の回復が止まってしまった。

私達の意見としては、堕胎などの問題を回復、

子どもを安心して預けられる場所をもっと増やすこと、

そして、経済そのものを回復させなければならないという意見が出ました。

9面 豊田・自工会会長 製造業強化の政策を

雇用の考え方については素晴らしい。

ただし、それはトヨタにしか出来ない。

トヨタは頑張っているのだから

国はもっと支援してはどうだ?という意見が出ました。

TPPはトヨタの海外進出の布石、

そのために円高の解決も必要ではないだろうか?

12時00分 昼休憩

12時50分 ロッククライミングの教室に到着

13時00分 ロッククライミング開始

皆で、ひたすら登りに努める。

お手本、たまにコツを教えていただきながらそれぞれ各自、15時まで登った。

登り方、取り組み方は人それぞれで、解決は力だけでは上手く行かない。

考え方はロッククライミングだけでなく、社会にも活きる学びだった。

15時00分 ロッククライミング終了

15時10分 終礼・解散

【面白さ】

【面白さ】最終的に上半身をどれだけ鍛えているかが非常に大切だと感じた。

やはり、足場か掴む場所が極端に小さかったり、安定しないと

身体を支える事ができないので、握力や上半身の筋肉が必要になる。

またバランス感覚も大切である。

どこに手足を付ければ一番安定するか考えなければならない。

過酷な競技ではあるが、握力がなくなるまで体験し、

爽快感が味わえる競技だった。

【自然の中で身体を動かしていた頃】

クライミング実習を通じて、小さい頃、

小学生の時によく道端の山に競争して登ったりしていた事を思い出した。

子どもが私達の他に登っていたのだが、

軽い身を自由に使いするするといとも簡単に登っていて驚いた。

子どもは発想力豊かなので、独自のルートを見つけ出したり、

遊び場というのを簡単に見つける。

そうやって子どもは、自然を使って身体を動かしていたなあと気付かされた。

【壁にぶちあたったとき】

自分がどうしても登れないルートが出てくる。

壁にぶつかると、身体をどう使ったら登り切れるか頭を働かせる。

それで登れないルートを登りきり、目標に到達できたときの達成感があると感じた。

ちょっとの成功体験を積み上げて自信に変えていく事は何にでも通じる事だなあと感じた。

From:小林諒也(公立はこだて未来大学院卒、北海道出身)@JVU4期生

ロッククライロッククライミングは奥が深い。

ロッククライロッククライミングは奥が深い。力を入れても登れるわけではない、むしろ力より体重移動が大事だ。

その奥の深さに皆、取り込まれていった。

●皆、真剣に楽しんでいた

何かを教える座学やレクチャーのようなものはなく、

最初から最後までひたすら挑戦する講義だった。

登るルート、岩は決められており難易度別に10級~1級と分けられていた。

皆、難しい難易度に挑戦(6級)しては、登りきれず落ちていた。

何回も登ると、コツが分かってきて先まで進めるようになる。

その嬉しさに没頭するように皆、ずっと壁と向き合っていた。

●登り方にも個性が出る

周りを見ると、それぞれの登り方にも個性が出ていた。

渡辺君は登り方を考えながらガツガツ登っていた。

森君は難しいルートの登り方を絶えず他の子にレクチャーしていた。

野田君は人があまりいない場所で無言でひたすら登っていた。

井波君は登る時も熱くまぶしかった。

終盤はひたすら5級を目指し、井波君のきばる声がずっと響いていた。

困難への取り組み方、解決の仕方も人それぞれだった。

ロッククライミングでの登り方、正解は一つではない。

私は、どうやって登ろうか考える時間が多かった気がする。

この事は、全て人生においても通づる部分がある。

これからは考えるよりももっと行動する時間を増やします。

●自転車で50キロ走ってきた!?

橋本先生、朝50キロ自転車で走ってから教室に来てくださった。

講義中も、何度も御手本を見せてくださった。

さらに講義が終わった後も会社に寄って仕事をするという。

このポテンシャルの高さに驚いた。

そして、そんな大変な状況でも、私達に熱心に指導して下さる先生が有難い。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@JVU3期生

橋本社長にロッククライミングを教えていただいた。

橋本社長にロッククライミングを教えていただいた。私はロッククライミングをするのは初めてだった。

ロッククライミングは、ただ登ればいいというわけではなかった。

掴んでいい箇所が決められており、それに従って登らなければならない。

やってみると案外難しい。

バランス感覚、体重移動、柔軟性、

そして、どのように体を動かして登るか考えるという能力が必要だった。

●頭を使うスポーツ

筋力があるというだけでは登れない。

登り方、岩のつかみ方、バランスの取り方などが必要だ。

足を置く位置や体の向きを変えるだけで登りやすくなったり、ちょっとした工夫で楽に登ることができる。

「パズル」みたいな頭を使う競技だと感じた。

●達成感

コースをクリアしたらかなりの達成感を味わえた。

ロッククライミングは、ひとつのコースをクリアするのに3分もかからない。

短いサイクルで、達成感を何回も味わうことができるのもロッククライミングの魅力であった。

From:松田崇義(慶応義塾大学卒、埼玉県出身)@JVU4期生

《ロッククライミング》

《ロッククライミング》本日はロッククライミングをしました。

ロッククライミングは筋力だけでできるものではなく、

手足の掛け方や体の重心の移動など、判断力が大切だと感じました。

私はロッククライミングに初めて挑戦しましたが、

数をこなすことを考えていたので、難しいコースにはあまり挑戦できませんでした。

果敢に挑戦していった学生もおり、それを見ると、

無理をしすぎてもいけませんが、自分の成長のためにも、

挑戦する意欲をより持ってかなければならないと感じました。

《仕事も遊びも全力で》

仕事も遊びも全力で。

橋本社長がおっしゃっていたことです。

橋本社長はロッククライミングが終わった後、

すぐに自転車で仕事に向かわれました。

楽しむ時は思い切り楽しむ。

しかし仕事はしっかりと取り組む。

だらだらと過ごすのではなく、メリハリを付けた生活を目指します。

《スポーツ》

体をしっかり動かしたのは久しぶりでした。

全身を使うことができ、良い汗がかけました。

体を使って全力で打ち込んでいる間は、自分と向き合うことができます。

気持ちをリフレッシュする手段としては、とても良いものだと思います。

何か1つでも、自分に合う、体を使った趣味を見つけます。

From:野田貴生(都留文科大学卒、山梨県出身)@JVU4期生

今日はアポロ管財の橋本社長に、ロッククライミングを教えて頂きました。

今日はアポロ管財の橋本社長に、ロッククライミングを教えて頂きました。とにかく面白かったです!!

ハマりました!!

一生懸命頑張りすぎて手が痛くなりました。

まずは体操服に着替え、準備運動をしました。

指を一本一本丁寧に伸ばして、上半身を重点的にほぐしました。

ほぐし終わったら、本番です。

特に登り方の指導はありませんでした。習うより慣れろ、です。

みんな楽しそうでした。

屋内には音楽がかかって良い雰囲気でしたし、

窓の外は自然いっぱいで最高の環境でした。

音楽はスポーツするときには大切だなと今日、ロッククライミングしながら感じました。

音楽のリズムはスポーツには重要ですね。

さて、ロッククライミングなんですけれども、

登るコースによって10級から3段まであり、

難しくなるほど手足をガバッと広げたり、態勢を色々変えながら登る必要があります。

力もやっぱり必要ですが、技術・テクニックで筋力をカバーすることもできます。

でも、やっぱり筋力が必要です。

橋本社長は40代でしたが、ムキムキでした。

他の練習生の方も腕の筋肉はすごかったです。

僕はまず一番簡単な10級から取り組みました。

10級でもコツがわからないとなかなか登れません。

石の掴み方や、態勢のコツを教えてもらうことで、スムーズに登ることができました。

6級までは比較的スムーズにいけましたが、5級はものすごく時間がかかりました。

達成するのに1時間くらいかかったと思います。

先生にコツを事細かに教えてもらって頭では理解できているのですが、体がまったく動かなかったです。

何度も何度も挑戦して、終了1分前で達成できました。

達成できた理由は、時間がなくて追い込まれていたということもありましたが、体が勝手に動きました。

「えっ???????」という感じでした。

ロッククライミングはコースがもともと決まっています。

登り方もだいたい決まっています。

でもそれ以外の登りかたをしても全然大丈夫です。

飛び上がって石に飛びついてみたり、アクロバティックな態勢で移動してみたり。

人によって色々な登りかたがあります。

その点がロッククライミングの魅力です。

これはどうやろ??

こんな登りかたどうやろ??

右手と左手を変えて登って行こうかな??

ダッシュで登っていったらいけるんじゃないか??

頭の中で何十通りも考えるのがものすごくおもしろいです!!

屋内じゃなくて自然の断崖絶壁の岩場でやったらたまらないんじゃないか、と思いました。

自分の好きな音楽をかけながら、大自然の中で、

爽やかな風に吹かれながらするロッククライミングは絶対に最高です。

今回ロッククライミングを体験させていただいた場所には、

たくさんの方がおられたのですが、

小学生くらいの子どもとお父さんが一緒にやってるのをみて、いいなと感じました。

会話が微笑ましかったです。

「こっからどうすんの??」「左手のばして!」「無理っ!」

親子のふれあいもできるロッククライミングは最高です。

橋本社長には手取り足取り優しく楽しく教えて頂きました。

ロッククライミングという最高のスポーツに出会わさせて頂き感謝です。

From:井浪康晴(島根大学卒、京都府出身)@JVU4期生

平成24年(2012)【6月4日(月)】 国家基本問題研究所 国際シンポジウム 『日本とインドいま結ばれる民主主義国家』

2012/06/04

コメント (0)

■気付き

■気付き今日は櫻井よしこさんが理事長を務められる

「国際基本問題研究所」主催の国際シンポジウムに参加させて頂きました。

シンポジウムのテーマは「対中国にむけての日印の戦略的提携のすすめ」

壇上で、櫻井さん司会進行のもと議論が行われました。

全体を通して感じたのは、中国の強さです。

今、中国はどんどん軍事力を強化しています。

それを交渉に持ち出して、良い条件で、議論をすすめています。

軍事力をカードに使うのは卑怯だなと感じますし、

例えそれで良い条件を得られたとしても

虚しいだけなんじゃないかと思います。

でも今は、そんなことは言ってられない状況です。

言っていられないですけど、言いたいです。

軍事力を高めて高めて高めていった先に、何がある??

中国はどんどん軍事力を高め、世界最強の軍事力をもって、

世界を制服したところで、何がうれしいのだろう。

制服してもすぐに虚しさに気づくはず。

だったら、今それを中国に感じさせる必要がある。

話し合いの場を設けて伝えないといけない。

でも、今は、どの国も、軍事力がなければ、

中国と対等に話し合うことができないそうです。

だから各国が軍事力をどんどん増強していっているそうです。

軍事力がなければ、国の意見を主張することができないのが今の時代。

櫻井よしこさんも、「最強の自衛隊を持つべき」と仰られていました。

世界平和のために、軍事力は必要不可欠だそうです。

中国は、軍事力と経済力を縦に、どんどん領有権主張に動いています。

2025年には空母をインド洋に配置する計画です。

南シナ海にも原子力潜水艦を配置し、戦時に有利な体制を築こうとしています。

また、中国はサイバー攻撃を行い、

日本の指示系統の破壊しようと動いているとも言われています。

日本とインドにとって、中国は脅威です。

お互いに問題視している中国に対して日印で立ち向かうのは

中国の勢いを抑えるために必要な措置だと思います。

お互いの技術を利用し、対中戦略を打つことは大切だと思います。

毎朝、新聞を読んで、世界中に進出していく中国を見て、勢いを感じていましたが、

その動きは、近隣各国にとって良い事だけではなく、

ものすごく恐ろしいことだという事を今回知る事ができました。

中国を牽制するために、今後は、日印だけではなくて、

もっと多くの国が連携する必要があると感じました。

最後に。

世界が待ち望んでいる人材というのは、

人間力が高く、自国に誇りを持った、

人と人をつなげられる人材だと感じました。

From:井浪康晴(島根大学卒、京都府出身)@JVU4期生

国家基本問題研究所シンポジウム「アジア太平洋の安全と安定のために」

国家基本問題研究所シンポジウム「アジア太平洋の安全と安定のために」《外交・安全保障》

本日のシンポジウムは、中国に対するインドと日本という視点から、意見が出されました。

中国は太平洋・インド洋に進出する動きを強めています。

具体的な動きとしては、現時点では経済的な進出である「真珠の首飾り」と、

軍事戦略上の必要性に基づく「第1列島線」「第2列島線」への影響力強化が挙げられました。

それらの活動によって、周辺国との対立も生じています。

日本にとっても、第1列島線には南西諸島が含まれ、

南シナ海からインド洋にかけての海域は

極めて重要な海上輸送路であり、この問題に関わっていかなければなりません。

このような情勢の下、あらゆる産業が海外との関わりを持っている現代では、

海外の動きに関する最新の情報に触れることが大切だと感じました。

その際には、経済と外交・安全保障との相互関係も、意識する必要があります。

私は、これまでにも国際関係の新聞記事をたびたびアウトプットしてきましたが、

本日学んだことも参考とし、今後も国際面に注目し、議論を重ね、自分の意見を固めます。

《国家の価値観》

インドは、世界最大の民主主義国家である、というお話がありました。

その他、アメリカやオーストラリア、フィリピンといった国々も同様です。

一方で、現在の中国は社会主義体制に資本主義経済を組み合わせた国で、価値観は異なります。

価値観の近い国と協力していくことは、外交上有効なことだと思います。

ただし、価値観が同じであっても運命共同体というわけではないので、

それだけに頼ることはできないとも感じました。

《中国》

本日のシンポジウムでは、経済成長と対外進出を進める中国の存在が、

良くも悪くも、日本の外交に非常に大きな影響を与えているということが分かりました。

そして、中国政府は、経済発展を国民にアピールすることによって、

政権の正統性をアピールしている、というお話もありました。

中国政府・共産党が立てる対外政策の裏にどのような思惑があるのか、

また、中国の外交について、中国国民がどのような思いを持っているのか、

私を含め、日本人は知っておかなければならないと感じました。

From:野田貴生(都留文科大学卒、山梨県出身)@JVU4期生

【安全保障の緊急性】

【安全保障の緊急性】アメリカと中国のアジアの侵略が、ここまで手が及んでいると初めて知った。

例えばアメリカは「豪州重視」といいインド洋を視野に定め、

「アジアへ60%軍隊を移す」と発言している。

また中国の侵略も凄い。

インド周辺を取り囲む4カ国を押さえ(「真珠の首飾り」と呼ばれインドを苦しめている)、

南シナ海へもトンネルを掘り潜水艦基地を作り、資源やエネルギーを狙っている。

ここまで傲慢な国もないだろうと感じた。

日本も周辺国から海から攻められる危険性があるので、

人ごとだと思わず、自国の安全・アジアの安全を守っていく対策を講じる必要があると感じた。

【日本とインドの協力】

アジアの安全を守るには、

世界最大の民主主義国で親日なインドと協力する事も必要だと感じた。

貿易の拠点となる場所や、資源・エネルギーのある場所を領地にしよう、

というのが中国側の考えだ。

台湾やミャンマー、南シナ海などで防衛力を付けるため、

インドと日本はより密接な関係になり、

軍隊の共同訓練や武器の提供などで協力していって欲しい。

From:小林諒也(公立はこだて未来大学院卒、北海道出身)@JVU4期生

RSS 2.0

RSS 2.0