東京校の講義レポート

平成23年(2011)【11月18日(金)】 吉川英一郎先生(同志社大学商学部 准教授) 『ハラスメント学』

2011/11/19

コメント (0)

日本人はとても法(ルール)を大切にする人種であり、

私もそれはとても素晴らしいことだと感じます。

しかし、最近行った中国で聞いた言葉は、

日本はルールばかりで縛られているようだ、といったようなニュアンスの言葉を訊きました。

反面中国はルールを守れない人はまだまだ多いけれど、

人々に勢いや活気がある。という話も訊きました。

訊いていて、なるほど、と納得すると共に、悔しいなと感じました。

今日のセクハラの話でもそうで、日本では本当に小さなことでも、

セクハラとして訴えられたりしてしまう。

こういってしまうと男性目線だからと思われてしまうかも知れないが、

たまたま男性が部屋で着替えているところに女性が入ってきてしまい、

上半身を見せてしまっただけで罪にとわれた例もあるそうだ。

正直事故の域を出ないし、男性にも悪気はないとおもう。

勿論本当のセクハラやパワハラは許せないが、小さすぎる件を認めてしまうと、

日本人みんなが恐れながら生活しないといけない。

それでは勢いもでないと感じた。

今日教えていただいたように、しっかりとした社内でのルールを作ったりして、

事前に防止できるようなシステム作りが大切だと感じました。

将来、そういったことを考えなくてはならなくなったときには、

本日教えていただいたように、しっかりと社内ルールを作ります。

From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@日本ベンチャー大學3期生

→吉川英一郎先生のハラスメント学から。

1990年にアメリカから入った"セクシュアル・ハラスメント"という概念により、

日本の働き方が大きく変わったように感じる。

1990年にセクシュアルハラスメントという概念が入ってから

女性が裁判で男性を訴えるケースが多くなってきた。

吉川先生が用意して下さった資料を見ると

とても大げさとしか思えない出来事が裁判でセクシュアルハラスメントとして認められている。

これでは、男女がのびのびと働ける社会からどんどん離れているような氣がする。

お互いが働きやすいように当たり前のことだが氣遣いや心配りをすることが大切だ。

From:小田和浩(富山大学卒、山口県出身)@日本ベンチャー大學3期生

ハラスメントについて

今の日本の環境に密接に関連していました。

今はインターネットによる超高度情報化社会です。

少しでも何か起こればたちまちにその情報はネットに広がり、問題になります。

ハラスメントによる問題は、企業が関係してくるととても問題になりやすい。

問題は加害者側への配慮が、現在は足りていない現状だ。

当初、加害者とされた者が必ずしも加害者というわけではなく、また加害者であったとしても

加害者が二次的に被害者になる事は避けねばならない。

刑を裁くための結果だけに重視するのではなく、その前後に起こる反応をきちんと考慮して法律を

作らなければならない時代になった。

今、私達に出来るのはいくつもの事例を知って、こういう事を起こさない事、起きたら、事例を元に

一番よい対処をする事である。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@日本ベンチャー大學3期生

今の日本の環境に密接に関連していました。

今はインターネットによる超高度情報化社会です。

少しでも何か起こればたちまちにその情報はネットに広がり、問題になります。

ハラスメントによる問題は、企業が関係してくるととても問題になりやすい。

問題は加害者側への配慮が、現在は足りていない現状だ。

当初、加害者とされた者が必ずしも加害者というわけではなく、また加害者であったとしても

加害者が二次的に被害者になる事は避けねばならない。

刑を裁くための結果だけに重視するのではなく、その前後に起こる反応をきちんと考慮して法律を

作らなければならない時代になった。

今、私達に出来るのはいくつもの事例を知って、こういう事を起こさない事、起きたら、事例を元に

一番よい対処をする事である。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@日本ベンチャー大學3期生

平成23年(2011)【11月18日(金)】 大西恵子先生(大西恵子事務所 代表) 『コミュニケーション学』

2011/11/18 22:53:28

コメント (1)

ホウレンソウ

ホウレンソウこの言葉自体はベンチャー大學に入ってから大切だ、

しっかりしろと教えていただいてきた言葉です。

私も言葉の意味、やるべきことは理解しています。

しかし、今日のお話を訊いて、言われればわかる、程度のレベルだったと知りました。

理解した先には知識を知恵に変える段階があります、そこまで全然到達していなかったことを思い知りました。

まず、私に足りない事はもっともっと数多くの報告・連絡・相談を実践すること。

チャンスがないのなら自分で作る勢いで、チャレンジしなければ自分に落とし込めないと感じました。

今日は様々なコツ、そして基本や根本的な意味まで教えていただけました。

まず学ぶべきは、自分が報告したいことをするのではなく、相手の立場になり、

一番相手が欲しい答えは何か、をしっかりと把握し、報告ができるようになることを目標にします。

From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@日本ベンチャー大學3期生

結果報告

結果報告→結果報告をするときに氣をつけることの一つとして、

『相手(上司)が欲しがっている結果』をはじめに報告することが大切である。

普段、私は自分が結果と思う結果を報告していた。

しかし、時間の無い人によりスピーディーに円滑に結果を報告するためにその人が欲している結果を報告することが大切。

結果を報告する時には、あらかじめ伝える人がどのような結果を欲しているのかを考える習慣を身につける。

より円滑な結果報告をする。

タイミング

→『報・連・相』をする相手に伝える"タイミング"も考える必要がある。

相手が忙しいときにする 『報・連・相』と相手が都合の良い時間にする『報・連・相』とでは、相手の反応が当然異なってくる。

自分が伝えたい時に伝えるのではなく、相手が欲している時、相手が都合の良い時に伝えることを意識する。

From:小田和浩(富山大学卒、山口県出身)@日本ベンチャー大學3期生

・ホウレンソウの基本

・ホウレンソウの基本大西恵子先生

総じて、私に足りないのは相手からの連絡を聴く事。

改善すべきは人の話をちゃんと最後まで聴くこと。

ホウレンソウは相手との情報を正しく共有する事でコミュニケーションする上での基本である。

上記の結論は感じたのではなく事実として結果に出ました。

一つは最初のテスト、全ての問題を読んでいないため恥ずかしい結果となりました。

一つは株式会社ソナーレさんの報告怠り、講義を受けながら何も活かせてませんでした。

私は、全ての問題を読みなさい、確認しなさいという指示を無視して、

どうすれば早く終わるかだけを考えていました。

相手からの指示は全てに何かの思いがあり、それを無視する事はコミュニケーション、

情報の共有をとる上でとてもあってはならない事でした。

今までも何度か、自分が喋る前にまず話をよく聴け、相手の話を聴いてるようで聴いてない・・・など、

相手が指摘してくださったにも関わらずその言葉も受け取っていたようで全然理解できていませんでした。

相手が送った言葉の真意は、その言葉が自分のどの行動に該当するか、

相手の言葉は全て受け取って確認する事から始ります。

相手からのコミュニケーションの第一段階を間違えていました。

ホウレンソウの基本を聴いて感じたのは、

ホウレンソウはコミュニケーションをする上での基本であるという事。

ホウレンソウは自分の意見を綺麗にまとめ、相手に分かりやすく伝え、

漏れをなくし、相手と情報を「共有」する。

そのためのノウハウ、今日はたくさんお聞きしました。

まずは、意識から、ホウレンソウを徹底します。

そして、お聞きしたまとめ方、伝え方、共有の仕方、しっかり活用していきます。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@日本ベンチャー大學3期生

①ホウレンソウについて

①ホウレンソウについて自己チェックをすると、報告や連絡はするものの、

相談をしない、ということがよく分かりました。

つまりは自分勝手にやって事後報告、という形が多いということ。

思い返してみれば、そのようなことが確かに多い。

改めて「当たり前なことこそ大切」にしてこそ仕事は有意義な、

また満足のいく結果を生むものなのだと感じました。

②情報整理について

自分自身、メモやノートを取るのが苦手で、

更には取ったとしてもそのままにしてしまい、

その後の情報の整理や考察を行っていない、ということを実感しました。

メモを取ることとは「忘れないためではなく、忘れるため」、

「疑問に思ったことをリストアップするため」ということは

メモ取りができない私には新鮮なものでした。

また、全体を通してこれまで自分がいかにその場しのぎで、

物事を深く考えてこなかったか、ということを感じました。

だからこそ就職活動にも熱が入らず、軸も見えてこないのだ、と感じました。

本日の講義をもとに、ホウレンソウの自覚と実践、

メモ取りの意義を理解し実践し、これからの就職活動を進めていこうと思います。

From:田中聡(拓殖大学4年)@日本ベンチャー大學聴講生

平成23年(2011)【11月17日(木)】 藤本将行先生(協電機工株式会社 代表取締役) 『若大将のリアル経営学』

2011/11/17

コメント (0)

環境整備とは5Sのことで、仕事をするための準備をすることである。

物的、人的、情報、これら3段階に分かれており、

一般的に言われる掃除は物的環境整備にあたる。

身の回りを整理できるようなると、次は人の教育に移る。

最後は情報であるが、これが一番難しいそうだ。

私たちでも情報の使い道や、意味のある情報に反応することは難しいのに、

社長業の情報の処理は膨大になる。

これらが十分に整ってからこそ仕事は上手く回り出す。

仕事が出来る人は整理が上手であるというのと通じるものがある。

身の回りを気をつける事から仕事の上達は始まるのだ。

■見直し、やったきりで終わらない。

実行計画書を社員が意気込んで作りこんでも効果がなかった。

それは作ったものと現実とのギャップを測って、

フィードバックをしていなかったからだ。

アーティストの作品のように完成させる事が目的ではない。

できたものを「使うこと」が肝心なのだ。

PDCAサイクルは世間ではよく認知されているが、

それを実行できている人は驚くほど少ないという。

振り返りより新しい事をやる方が楽しい。

しかし面倒でも、振り返り次に備える方が成果は数段上がっていく。

成長するためには徹底的に改善することが必要だ。

From:小田和浩(富山大学卒、山口県出身)@日本ベンチャー大學3期生

今の世の中はトレンドでも、制度でも、どんどん変わってしまう世の中だ。

そういった中で、変化を嫌がる人がいたならば、その人を見捨てるしかない。

お話を聞かせていただくだけなら、とても簡単なことだが、

これはとても難しい事だ、と後に考えて感じました。

まずはトレンドや今後の日本を見る力が無ければいけない、

それに加え、社員へそれを納得させることが必要になるのだ。

正直、どちらか一方でも大変なのに、かなり難しい話だと思う。

さらに、その変化を嫌がる人が長年付き合ってきた人であったなら、

そんなに簡単に切り捨てることも、私には難しいと感じました。

しかし、社長の最も大切にすべきことは、「会社を潰さないこと」だ

と色々とお話を訊いて私は思っています。

その人だけベクトルが違うのに、進んでいってしまったら

確実にどこかで歪みが出来てしまうと思う。

それではいけない。

変化に対応すること、それはその人が抜けたとしても

その変化に対応できなければいけないということ、

そして世の中の情勢の変化に対応するという、

2つの意味があると感じました。

「社員満足」という部分を上手く使い、

社員のベクトルを合わせ、変化に立ち向かうことが重要だと感じました。

From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@日本ベンチャー大學3期生

----------------------------------------------------------------

藤本先生のお話は、とても分かりやすく、

また実際の状況をそのまま例にあげて説明して下さり

とてもリアルに、自分も体験してるかのように伝わってくる講義内容でした。

一つ一つの言葉を理解できているかどうかきちんと説明して下さりました。

決算とは何か、整理整頓とは・・・

普段、何気なく分かったつもりで使っている言葉を

改めて問われると分かっていない部分がとても多かった。

言葉を理解する事で、これから具体的に何をすればいいかが分かった。

例えば、整理整頓をするならば、まずは捨てて、次に配置をしなければならない。

報告連絡相談の難しさ、4年もかかるという言葉にびっくりした。

自分だけなら問題はない、全員、色んな考えの人間がいて、

それを徹底させるには教育が何度も必要、40人をまとめるというのは

実際に自分が思っているより難しいのだと感じました。

役割分担の話、配置換えなど、相手の職の地位を下げるわけにはいかなく非常に難しい話だと感じました。

新しい職、チームを作る事で回避する藤本社長の気遣いから

人事の難しさを感じました。

総じて感じたのは、物事は必ず計画しなければならない。

そのためにまず大きな目標を立て、小さな目標をしっかり立てるという事。

藤本社長の経営計画書には、理念から具体的な方向まで、全て書かれていました。

利益の中から、社員教育へ予算を使う。

物的、人的、情報的環境整備を行おう。

藤本社長の経営は、大きな先と小さな先、両方を見据えて、

とても練られているものなのだと感じました。

私も、今後の計画をきちんと練って、

また、計画の仕方を見習いたいと感じました。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@日本ベンチャー大學3期生

藤本先生のお話は、とても分かりやすく、

また実際の状況をそのまま例にあげて説明して下さり

とてもリアルに、自分も体験してるかのように伝わってくる講義内容でした。

一つ一つの言葉を理解できているかどうかきちんと説明して下さりました。

決算とは何か、整理整頓とは・・・

普段、何気なく分かったつもりで使っている言葉を

改めて問われると分かっていない部分がとても多かった。

言葉を理解する事で、これから具体的に何をすればいいかが分かった。

例えば、整理整頓をするならば、まずは捨てて、次に配置をしなければならない。

報告連絡相談の難しさ、4年もかかるという言葉にびっくりした。

自分だけなら問題はない、全員、色んな考えの人間がいて、

それを徹底させるには教育が何度も必要、40人をまとめるというのは

実際に自分が思っているより難しいのだと感じました。

役割分担の話、配置換えなど、相手の職の地位を下げるわけにはいかなく非常に難しい話だと感じました。

新しい職、チームを作る事で回避する藤本社長の気遣いから

人事の難しさを感じました。

総じて感じたのは、物事は必ず計画しなければならない。

そのためにまず大きな目標を立て、小さな目標をしっかり立てるという事。

藤本社長の経営計画書には、理念から具体的な方向まで、全て書かれていました。

利益の中から、社員教育へ予算を使う。

物的、人的、情報的環境整備を行おう。

藤本社長の経営は、大きな先と小さな先、両方を見据えて、

とても練られているものなのだと感じました。

私も、今後の計画をきちんと練って、

また、計画の仕方を見習いたいと感じました。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@日本ベンチャー大學3期生

平成23年(2011)【11月16日(水)】 丸山朋子先生(株式会社ソナーレ、取締役) 『リアル経営学』

2011/11/16

コメント (0)

9:00

・朝礼~掃除

10:00

・株式会社ソナーレ 丸山朋子様 講義

企業説明、学生アルバイト、政治問題etc

11:30

・お昼飯

12:30

・新聞アウトプット

3面「潜在失業者469万人」

7面「南北問題根強く」

14:00

・HR

今後の予定確認(感謝祭準備)

居酒屋甲子園アウトプット

中身を聞いてさらにそう感じた。

お客さんをビジネスパートナーにしてしまっている。

部屋紹介のアルバイトや自社の仕事も学生に。

リピーター、人脈が広がると感じた。

会社とお客さんという関係を超え、ビジネスパートナー、相談相手、

これほどお客さんと上手く、自然に距離を詰める方法があるのかと感じた。

お客さんという認識をもっていては考え付かない手法、非常に盲点でした。

また、事業の広げ方にもとても興味を持った。

これから、富裕層が減り、音大生が減るのではないかという質問に対し、

トップのレベルは変わらない。

大学の門戸はゆるいので昔より増える。

また、ソナーレさん独自で、吹奏楽部の高校生たちに

音大に受かるために必要な事が書かれた雑誌を配るなど、

気遣い=ビジネスに全部つながっているこの仕事にすごく興味を抱きました。

この雑誌がたくさんの音大生候補を作り、

また会社のお客様として広がって行くのかなと。

会社説明会、とても参考になる事がたくさんでした。

From:藤井勇貴(名古屋学芸大学卒、三重県出身)@日本ベンチャー大學3期生

もともとヤマハの音楽教室を運営されていたが、

少子化の影響で違う分野にも進出する事を迫られ、

業界のニーズを徹底的に調べ不動産業に参入する事を決められたそうです。

今ではもう音楽はされておらず、

音楽の道に進む学生の物件を取り扱うことに特化した経営にシフト。

それにより今までライバルだった相手と仲良くなり、

協力してお互いにお客様を紹介できる関係になった。

自分の収入源を断って新たな市場に参入するのは相当の覚悟があったに違いない。

しかし生き残るために業種を変える道を決断した。

だからこそニッチに強い企業に生まれ変わったのだ。

今は業種を変えるのは戦略のひとつとして認知されている。

お客様に合わして変化していくことが成功の道なのだ。

From:佐々木信(弘前大学卒、北海道出身)@日本ベンチャー大學3期生

-------------------------------------------------------------------1.学生アルバイト

学生のアルバイトの雇う側の利点といえば、時間に融通が利き、

雇うのが安いこと、くらいだと今日まで思っていました。

しかし、そこで逆に学生の本分は学業である、と言ってくださり、

何時に来て、何時間働いても良い、という条件をつけてアルバイトさせている、

と訊いたときはとても納得しました。

学生のうちは、どうしてもやりたいことが多く、

アルバイトだけで学生時代が終わってしまう人もいれば、

遊んでいるだけで終わってしまう人もいる。

何がいい、何が悪いというわけではなく、

学生は、もしかしたら社会人よりも時間に融通が利かないのかもしれない、と感じました。

その中でこういったシステムをとっているのは、とてもすごいと感じます。

また、「部屋見せアルバイト」というシステムにも、魅力を感じました。

お客様として、部屋に入ってくれている学生の部屋を次のお客様に見せて、

話すというアルバイトを儲けているそうです。

モデルルームとは違い、本当に生活している空間を見ることができ、

次のお客様も良くわかるし、忙しい音大生も部屋でアルバイトをすることができる。

こんなに良いシステムは無いと感じました。

学生のアルバイトではできない事も多いが、

こういったアルバイト形態もあるのかと勉強になりました。

2.事業の転換

私は将来、介護施設を立ち上げたいというのは変わりませんが、

現在はまったく別業種からの進入を考えています。

例に挙げると、ワタミのような参入です。

しかし、今日のお話を訊いて、介護にまったく関係の無い場所からの進入は

難しいことを改めて学びました。

介護といえば、様々な企業が関われると思っていたが、

本当に手を出していけるのは大きな企業だけだと考えました。

小さな企業からそういった転換もしくは新規参入をするならば、

少しずつ、事業の変えなければいけない。

今の世の中は専門職、つまり~屋と言ったお店では繁盛することは難しい、

お肉屋でもタレなど関係するものをおいていく時代だ。

こういった関係する商品から事業が変わることもある。

そんな例を今回お話していただけたことで、

今まで以上に将来の道を考えるきっかけになりました。

ゼロから立ち上げるにしろ、新しい事業として参入させていただくにしろ、

こういった関係性をしっかりと考え、またそれまでにつなげた縁を活用する大切さを改めて知りました。

ライバルですら、事業が変われば仲間になりえるのだ。

ここで欲を出しすぎてしまうと周りがライバルだらけになってしまう。

仕事のバランスの難しさと、また面白さを勉強できました。

From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@日本ベンチャー大學3期生

学生のアルバイトの雇う側の利点といえば、時間に融通が利き、

雇うのが安いこと、くらいだと今日まで思っていました。

しかし、そこで逆に学生の本分は学業である、と言ってくださり、

何時に来て、何時間働いても良い、という条件をつけてアルバイトさせている、

と訊いたときはとても納得しました。

学生のうちは、どうしてもやりたいことが多く、

アルバイトだけで学生時代が終わってしまう人もいれば、

遊んでいるだけで終わってしまう人もいる。

何がいい、何が悪いというわけではなく、

学生は、もしかしたら社会人よりも時間に融通が利かないのかもしれない、と感じました。

その中でこういったシステムをとっているのは、とてもすごいと感じます。

また、「部屋見せアルバイト」というシステムにも、魅力を感じました。

お客様として、部屋に入ってくれている学生の部屋を次のお客様に見せて、

話すというアルバイトを儲けているそうです。

モデルルームとは違い、本当に生活している空間を見ることができ、

次のお客様も良くわかるし、忙しい音大生も部屋でアルバイトをすることができる。

こんなに良いシステムは無いと感じました。

学生のアルバイトではできない事も多いが、

こういったアルバイト形態もあるのかと勉強になりました。

2.事業の転換

私は将来、介護施設を立ち上げたいというのは変わりませんが、

現在はまったく別業種からの進入を考えています。

例に挙げると、ワタミのような参入です。

しかし、今日のお話を訊いて、介護にまったく関係の無い場所からの進入は

難しいことを改めて学びました。

介護といえば、様々な企業が関われると思っていたが、

本当に手を出していけるのは大きな企業だけだと考えました。

小さな企業からそういった転換もしくは新規参入をするならば、

少しずつ、事業の変えなければいけない。

今の世の中は専門職、つまり~屋と言ったお店では繁盛することは難しい、

お肉屋でもタレなど関係するものをおいていく時代だ。

こういった関係する商品から事業が変わることもある。

そんな例を今回お話していただけたことで、

今まで以上に将来の道を考えるきっかけになりました。

ゼロから立ち上げるにしろ、新しい事業として参入させていただくにしろ、

こういった関係性をしっかりと考え、またそれまでにつなげた縁を活用する大切さを改めて知りました。

ライバルですら、事業が変われば仲間になりえるのだ。

ここで欲を出しすぎてしまうと周りがライバルだらけになってしまう。

仕事のバランスの難しさと、また面白さを勉強できました。

From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@日本ベンチャー大學3期生

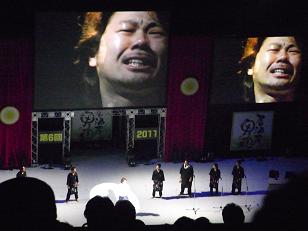

平成23年(2011)【11月14日(月)】 『居酒屋甲子園』

2011/11/13

コメント (0)

2日間お手伝いをさせていただき、

前日にはリハーサルも見させていただいたが、

本番はやはり、感動が違いました。

リハーサルの時点でもかなり良いと感じていた私ですが、

本番では会場のライブ感は、感動のレベルが段違いでした。

開場前には列整理をさせていただいていましたが、

わざわざ北海道から応援に来ている人もいるくらいでした。

正直、14日の準備日にはこんなに大規模なモノであり、

こんなに素晴らしいイベントだとは思っていませんでした。

大人になるとどうしても素直に感情を出す場だったり、

涙を流す場が少なくなってしまう。

そういった数少ない場だととても感じました。

日本一の居酒屋になる。

それは確かに素敵なことだが、このイベントではこれは所詮目標。

居酒屋から日本を盛り上げる、居酒屋というモノの本質を見せる、

それがこのイベントの本当の意味だと肌で感じさせていただけました。

このイベントに参加させていただけ、

お手伝いすることができたことがとても素敵なことだと改めて感じました。

From:本間慶太(東京経済大学卒、東京都出身)@日本ベンチャー大學3期生

→居酒屋甲子園の準備を普段、居酒屋を経営している経営者や店長さん方と一緒にさせて頂いた。

一緒に準備をさせて頂いて感じたのは、“人を喜ばせようとする"ことである。

掛け声で場を盛り上げたり、資料で他の人が扱いやすいような氣遣いがされていた。

一緒に働かせて頂いてとても楽しかった。

経営者や店長さんが常にどのように目の前の人を喜ばせようと考えているかを感じることができた。

私も、周りの人に喜んでもらえるように考え実践していく。

2.想いの強さ

→出場していた6店舗の居酒屋のプレゼンを見させて頂いて

"想いの強さ"を感じることができた。

テクニックに頼るのではなく、自分がしている仕事へのやりがいや誇り、

使命などの思いの丈をぶつける。

それが、この居酒屋甲子園で感動を巻き起こす原動力になっていると感じた。

プレゼンだけでなく、改めて何事を成すにも"想いの強さ"が

大切だと教えて頂きました。

【氣づき】

"本氣になろう"

テクニックとか手段とか方法とか。そんなんじゃなくて本氣になる。

本氣になればどんなことだって成すことができる。

2日目の朝礼で、初代理事長の大嶋さんが仰られていた、"俺はできる"という言葉。

自分を本氣にさせて、周りの人を巻き込む。

日本ベンチャー大學3期生 小田和浩(富山大学卒、山口県出身)

居酒屋甲子園、最初に飛び込んできたのは光景ではなく、声でした。

会場からの声、この日のために仕上げてきた意気込みを非常に感じました。

本気で一番になり、日本を変えようと考え、

壇上に上がる居酒屋の6店舗の皆さんの熱意は素晴らしかった。

しかし、それに負けず劣らずスタッフ、司会者の熱意も強烈なものだった。

盛り上げるという事にスタッフ、司会者が全力を注ぎ、

中には6店舗の皆さんの気合を入れる為に「残念です、まだまだです!」と

前日に煽りを入れていた光景はとても印象に残って居ます。

準備をお手伝いしていく中で、大きな声で掛け声をかけてやる事により、

普段の何倍のスピードで作業を終わらせる事が可能になり、

モチベーションをあげるための雰囲気を作る事の重要さを知りました。

本番のプレゼンテーションを拝見して感じたのは、

言葉の中身よりもまずは熱意という気持ちを感じました。

それは、考えるよりも見た瞬間肌で伝わってくるもので、会場を飲み込んでいました。

内容は、具体的に自分達が何をして、何を苦労して、

どうやって立ち直ったのか、という流れが多かった。

とても分かりやすく物語化されており、一目瞭然でした。

全体を通して、何も考えなくても非常に分かりやすいプレゼンでした。

即、瞬間に分かりやすく伝わるのは熱意で、

さらに分かりやすく印象づけるのは物語化する事だと感じました。

今回、スタッフ、壇上の6店舗が一致団結して、

全員で盛り上げていると感じるイベントでした。

日本ベンチャー大學3期生 藤井勇貴(名古屋経済大学卒、三重県出身)

RSS 2.0

RSS 2.0