大阪校ブログ

日本ベンチャー大學大阪校の講義の様子をお伝えします。

平成25年(2013)【5月25日(土)】 スマイルセラピー学/河野悦子先生 (スマイルセラピスト)

2013/05/25

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、朝礼、掃除

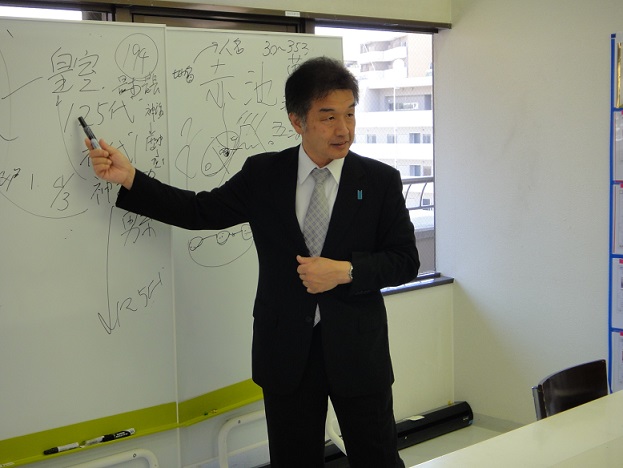

2、赤池誠章 先生の講義

3、昼食

4、河野悦子先生によるスマイルセラピー学

--------------------------------

●赤池先生のお話

赤池先生のお話では歴史、憲法など自分たちが知らない

ことの連続でした。

日本の価値観、社会の根底には深い理由があることを知りました。

日本は親戚国家である。

日本は建国の際に国民全体をを家族のよう扱う国にしようとし、氏名は

30万から35万あるが姓は源氏、平などに集約され日本国民は全員が親せきの

ような存在になっている。また、皇室は125代続いている。

そのため、震災が起きても暴動が起きず素晴らしい文化、美徳が形成されて

きている。

このように私たちが当然と考える価値観に対して、初代天皇である神武天皇の

歴史からさかのぼって考えれば当然のことである。

このように今の生活は悠久の歴史によるもので、すべてに理由が

あることに気付きました。

常識を疑うことに気付きました。

軍隊力は平和のために必要というのは国際常識である。

日本では軍隊は悪いイメージがあり、軍人よりも警察が偉い。しかし、

海外では逆で警察より軍隊が偉い。なぜ、今までこのことに

気付かなかったのだろう?国内の秩序を警察が守り、軍隊は国外に対する

秩序を守る。このように考えれば軍隊がなんとなく悪いという考えは間違っている。

なので、これからは当然と考えられることであっても自分で調べ考えた上で意見を持ちたい。

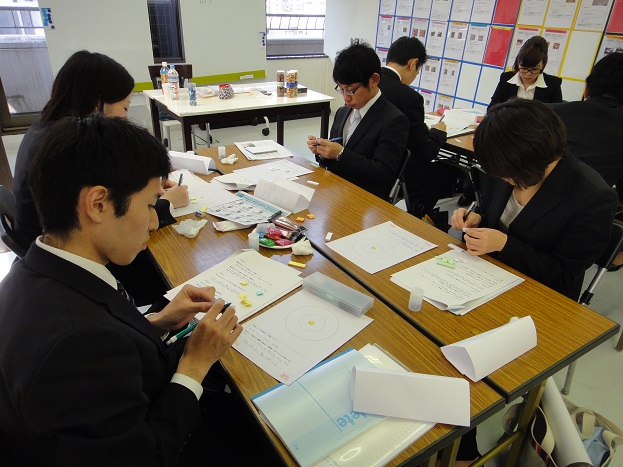

●河野悦子さんによるスマイルセラピー学について

世の中は因果応報であることに気付きました。

スマイルセラピーではスマイルサークルを作成しました。

スマイルサークルでは自分の価値観や関わる人を無造作に配置しました。

何も考えず置いたにもかかわらず、いつも会う友人や先生が一番近くに来る。

両親や親戚が似た場所に来るなど規則性が見られる部分がありました。

なので、自分が意識していなくても自分で自覚していない意識が反映

されていると感じました。そのため、自分の日ごろの行いや気の持ちようで

影響を受けていると思いました。

●実行すること

自分の行動やニュースに対してすべて理由づけができるようになる。

当然だと思っていることでも一度は疑ってみる。

●感想

今回の講義では講師の方やサポート会員様、赤池先生など多くの人とかかわることができました。

ベンチャー大學に入って人との交流の輪がどんどん広がっていくのを実感しました。

赤池先生のお話はとても興味深く、時間があっという間に過ぎていきました。

憲法や教育制度、国連どの話でも自分の知らないことばかりでした。

赤池先生の教養の深さに驚くとともに、歴史の大切さを感じました。

まだまだ、自分自身が勉強不足だと痛感しました。

河野先生のスマイルセラピーでは自分では全く意識していないのに

見事に当たっていました。その一方で自分には全く分からない箇所もあり

まだまだ自分をよく知れていないと感じました。

今日は初めてリーダーをしましたがしまりがありませんでした。

次回はベン大の空気をつくれるよう頑張ります。

どうもありがとうございました。

また、よろしくお願いします。

From:大上直哉(新潟県出身、同志社大学4年)JVU大阪校3期生

--------------------------------

●講義の気づき

●講義の気づき・ベン大がたくさんの方に協賛していただいているということ

→この日初めて、林社長、林副社長、大西社長にお会いいたしました。

実際に名刺を交換させていただくことで、協賛されている方に直接お礼を

することができました。また、そういったご縁をいただいたことで、私が

大切にしている「一期一会」を実際に行うことができました。

・日本人はみな家族、親戚

赤池先生が「日本人はもとをただせばみんな親戚みたいなもんだ。」

というお話をされたあとで、「東日本大震災のときは暴動が起きなかった。

みんなが家族だから。」という流れで講義されることで、日本人が

みんな親戚なんだという話に得心がいきました。ただ単に「日本人はみんな家族」

というだけよりも納得する度合いが高まったので、そういった話し方に

気をつけることで、聞き手により納得していただけるのだなと感じました。

・自分をほめる

河野先生の講義にて、「自画自賛することが大事だ」とおっしゃられていました。

確かに私は人前で自分をほめることをしていなかったかも知れないです。

はじめから謙遜することで、失敗したときの逃げ道をあらかじめ作っていたのでしょう。

人前で自分をほめることで自分をいい意味で追い込むことも大切だと感じました。

●実行すること

一期一会の意識継続、自画自賛し自分を追い込む

●感想

今回は私にとって初めての、講師にお越しいただいた形での講義でした。赤池先生と

河野先生では教えていただいた内容がまったく違うし、活かす場所も関連しません。だが、だからこそベンチャー大学なのだと感じました。。多方面の多様な業界の方のお話を聞くことで、自分自身の成長に広がりを感じられる。今後も数多くの講師の方のお話を聞きたいと、一日を通して感じました。

From:平尾悠祐(京都府出身、京都産業大学4年)JVU大阪校3期生

--------------------------------

平成25年(2013)【5月18日(土)】 現地歴史学/松下幸之助を学ぶ(課外授業)

2013/05/18

コメント (0)

--------------------------------

--------------------------------●1日の流れ

1、朝礼、掃除

2、新聞アウトプット

3、各自で事前調査してきた歴史施設についての紹介

4、松下幸之助記念館を訪問

5、見学のアウトプット

--------------------------------

●講義の気付き

・「現地で学ぶことの大切さ」

初めて松下幸之助記念館を訪れました。実際に現地に赴き学習するのは久しぶりだったので新鮮でした。

これまで松下幸之助に関する知識は書籍でしか知ることが出来ませんでした。記念館に展示されたいた映像を見て、

活字ではなく、松下幸之助さんの声を聞くことで本を読む以上に刺激がありました。本を読むことも重要ですが、

自分の足で実際に現地に行って、五感全体で学ぶことも重要だと気付きました。

・「成功するまで諦めない」

松下幸之助さんはどんな仕事をする時でも「この仕事は必ず成功する」と思って仕事をしていました。

なぜ成功しないのか、常に自分で自問自答を繰り返しました。仕事だけの話し限らず人生においてこの考え方は大切です。

私も現在就職活動中ですが、「この就職活動は必ず成功する」と決め、常に意識し活動していきます。

・「知識×熱意+経験=知恵」

どれだけ知識があったとしても熱意が無ければ人は成長しません。松下幸之助さんは人の育成に情熱を捧げていました。

「ものづくり」ではなく「ひとづくり」に力を入れることによって、社員一人ひとりの活力を高める松下幸之助の偉大さに感動しました。

私自身知識はまだまだありませんが、熱意の部分だけは誰にも負けない気持ちで頑張ります。

●実行すること

松下幸之助さんの書籍を3冊読む

●全体の感想

松下幸之助記念館を訪れる前と後で松下幸之助さんの印象が変わりました。経営の神様と呼ばれ、

すごい経営理念や人生哲学を持っていると思っていたのですが、館内を見学し、松下幸之助さんの生き方を見て、

自分に厳しいけれども、周りの人間に対する思いやりを常に持ち、お客様の事を第一に考えている松下幸之助さんに魅了されました。

現地に行かなければ、知ることができなかった新しい発見や気付きが多くあったので、もっと色んな場所に行って勉強していきます。

From:和泉拓磨(兵庫県出身、大阪経済大学4年)JVU大阪校3期生

●気付き

●気付き今日は二回目の松下記念館でした。

まず、気付いたことは信念を曲げないことです。

記念館では松下幸之助がなぜこのような事業をするのか

理由も明確にしてありました。松下さんは会社は社会からの預かり物

という考えをしていました。

電気業界のため、地方の過疎化のためなど様々な理由がありましたが

根底にある考えは企業は社会の公器であることでした。

この考えを貫いたからこそ今の松下電器があると感じました。

次に印象に残ったのは素直でした。館内には素直という言葉があふれていました。

熱海で代理店さんと会議を開いたときは代理店さんに対し、自社が悪いこと

を認め、共存共栄を果たそうとしていました。

また、部下に対する接し方も素直に接する。

このような姿勢が印象的でした。

最後の気付きはあきらめないことです。

松下さんは失敗することが少なかったそうです。

この理由は成功するまで続けていたからです。

悲観的に物事を見るのではなく、楽観的にとらえ根気よく続けていく大切さを

改めて実感しました。

●実行すること

自分の行動に理由を持つ。

●一日の感想

今日は新聞アウトプットも盛り上がり、充実した一日でした。

館内で目にした言葉で会社の利益は社会の繁栄がありました。

この言葉は、先程書いた企業は社会の公器という考えが根底にあります。

利益を上げることは大切であるが私的な欲望を満たすためではなく

公的な利益のためにあります。このような考えが行動に反映され、

行動によって会社が良くなっていくそう感じました。

考え方ってとても大切だと感じました。

今日の講義では大阪校二期生の方々のような元気はまだなかったと感じました。

返事や手を上げるときの声など改善しなければならない点が多くあると感じまし

た。

今日は本当に楽しかったです。ありがとうございました。

From:大上直哉(新潟県出身、同志社大学4年)JVU大阪校3期生

平成25年(2013)【5月11日(土)】 実行計画シート作成

2013/05/11

コメント (0)

--------------------------------

●1日の流れ

1、朝礼、掃除

2、新聞アウトプット

3、ロングHR(今後の課外講義決め)

--------------------------------

●講義の気付き

・日経新聞アウトプット

これまでに何度かベンチャー大學での講義で日経新聞を読んで、アウトプットを行ってきましたが、日経新

聞を読む度に新しい発見や知識を知ることが出来ます。自分1人ではなく、周りのみんなと情報交換するこ

とで、よりたくさんの情報や視点を変えた意見が出てきます。今後とも日経新聞アウトプットの講義の時に

は、常に学ぶ姿勢で臨んでいきます。

・グループワーク

ベンチャー大學の3期生のみんなと初めて1つのお題に対して議論し、とても緊張しましたが、講義に対す

るみなさんの熱い思いを感じ、私自身も少しでも議論が活発になるようにアイディアをたくさん出すように

心掛けました。意見を出すときに数多く出すことで、そこから話しが広がったり、様々な可能性が生まれて

くることに気付きました。これからは積極的にアイディアを出して、より質の高い議論の場に出来るように

頑張ります。

・ポストイットの活用

「ベンチャー大學の今後の方針と課外講義」を話しあうグループワークの時にポストイットを活用するとみ

んなの意見が目で見えるようになり、スムーズに話しあうことが出来ることに気付きました。どんどん議論

の場で活用し、周りの意見を取り組んでいき、納得のいく意見を出していきます。

●実行すること

「ポストイットを購入する」自分のマイポストイットを所持し、物事を考えるときなどに、頭の中を整理す

るために日常生活にも取り入れていきます。

●全体の感想

ベンチャー大學大阪校の歯車が動き始めたのを私は感じました。もっともっとこの歯車を回して、自分だけ

ではなくベンチャー大學に関わっている全ての人の幸せと成長に貢献できるようにみんなと協力しあいなが

ら「学び・遊び・感謝」を常に頭に入れ、精一杯頑張っていきます。

From:和泉拓磨(兵庫県出身、大阪経済大学4年)JVU大阪校3期生

●1日の流れ

1、朝礼、掃除

2、新聞アウトプット

3、ロングHR(今後の課外講義決め)

--------------------------------

●講義の気付き

・日経新聞アウトプット

これまでに何度かベンチャー大學での講義で日経新聞を読んで、アウトプットを行ってきましたが、日経新

聞を読む度に新しい発見や知識を知ることが出来ます。自分1人ではなく、周りのみんなと情報交換するこ

とで、よりたくさんの情報や視点を変えた意見が出てきます。今後とも日経新聞アウトプットの講義の時に

は、常に学ぶ姿勢で臨んでいきます。

・グループワーク

ベンチャー大學の3期生のみんなと初めて1つのお題に対して議論し、とても緊張しましたが、講義に対す

るみなさんの熱い思いを感じ、私自身も少しでも議論が活発になるようにアイディアをたくさん出すように

心掛けました。意見を出すときに数多く出すことで、そこから話しが広がったり、様々な可能性が生まれて

くることに気付きました。これからは積極的にアイディアを出して、より質の高い議論の場に出来るように

頑張ります。

・ポストイットの活用

「ベンチャー大學の今後の方針と課外講義」を話しあうグループワークの時にポストイットを活用するとみ

んなの意見が目で見えるようになり、スムーズに話しあうことが出来ることに気付きました。どんどん議論

の場で活用し、周りの意見を取り組んでいき、納得のいく意見を出していきます。

●実行すること

「ポストイットを購入する」自分のマイポストイットを所持し、物事を考えるときなどに、頭の中を整理す

るために日常生活にも取り入れていきます。

●全体の感想

ベンチャー大學大阪校の歯車が動き始めたのを私は感じました。もっともっとこの歯車を回して、自分だけ

ではなくベンチャー大學に関わっている全ての人の幸せと成長に貢献できるようにみんなと協力しあいなが

ら「学び・遊び・感謝」を常に頭に入れ、精一杯頑張っていきます。

From:和泉拓磨(兵庫県出身、大阪経済大学4年)JVU大阪校3期生

●講義の気付き

新聞アウトプットを久しぶりに行いました。

ただ漠然と読んでるのと比べ広い視野を持つことができました。

広い話題を話せるような人間になるには最適な方法だと感じました。

サンクスカードや環境整備研修などリビアスさんが行っていることも

リビアスの一員として体験させてもらう予定であり、本当に貴重な

機会をいただいていると感じました。

グループワークではポストイットを使って進めていった。与えられた時間は

短かったがポストイットを使うと整理がしやすく、順調に進んで行った。

グループワークの時タイムキーパーをしたが時間を忘れがちだった。

時間を決めるもの遅くなってしまい、迷惑をかけてしまった。

●実行すること

サンクスカードを毎日書く

●感想

今日は講義の第一回目でした。

まだまだ自分に三期生の自覚が足りないと感じました。

必ず返事、手を挙げるこの基本ができていませんでした。

森さんを含めた二期生の方々の習慣を見習っていきたいです。

講義はとても充実したものでした。仲間とともに一年間頑張っていきたいです。

From:大上直哉(新潟県出身、同志社大学4年)JVU大阪校3期生

●講義の気付き

・新聞アウトプットの共有

→今回初めてベンチャー大学の講義に参加したということで、いつもはエグゼでしかしていなかった日経新

聞のアウトプットを複数人でやるということにとても気づきを得れました。自分が気になった記事に関して

、色々な方から、色々な視点で、色々な考えを即座に受信出来るということは、やはりベンチャー大学だか

らこそなのだなと感じました。

・ポストイットの利便性

→今迄は、部活やサークルの話し合いでも、アイデアを紙に箇条書きにしたり、ホワイトボードに記入した

りして共有しあっていたが、今回、「ポストイットに記入するのは一項目のみ」という事を教えて頂き、成

る程と感じました。ポストイットであるならば、その一項目を自由に動かす事ができるので議論も進みやす

いと気づけたので、今後は、「勿体ない」なんて考えずに、ポストイットを積極的に使っていきたいと思い

ます。

・自分の立ち位置

→先述の通り、私は今回が初講義だったのですが、実際に、「課外授業の場所をどこにするか」というテー

マの議論をしてみて、あまり積極的に話をしにいくタイプではないなということを再確認しました。それは

自分の性格であって、それを否定するつもりはないです。ただ、心の何処かで自分に対して甘えているので

はないのかとも思ったのです。具体的な話をするなら、「手を挙げることに意味がある。」ということを、

この講義で教えて頂きましたが、確かに今までの私は、「答えがまとまっていなければ手を挙げない」とい

うスタンスでした。なので、つまりは傍から見れば「積極性に欠けている」と思われても仕方がないという

ことです。そのことに今回の講義で気づけました。

●実行すること

「積極性」を大事にしていこうと思います。それは、自分の中で完結した積極性ではなく、傍から見ても「

積極的だな」と感じていただける「積極性」を求めていきます。今回の講義で学んだ、「手を挙げることに

意味がある。」という思いのもとの行動です。自分では「積極的だ」と満足していても、周りはそうは思っ

ていない。ということがないように、「逡巡するぐらいなら行動で示す」ようにします。

●全体の感想

何もかもが初体験の半日でした。入学式の時に一度お会いした方ばかりとはいえ、しっかりと同じ時間を

過ごすということは初だったので、どうしたいいのかわからないことも多々ありました。それでも、半日楽

しく、有意義に過ごせたのは、やはり周りの方々の優しい心遣いだと感じました。

全体を通して見て、とても雰囲気がよかったと思います。ただ、オンとオフの切り替えが人によってまちま

ちだと感じましたので、今後は、全員で共通してオンとオフの切り替えがしっかり出来るようにしていけれ

ばなと感じました。

From:日本ベンチャー大學大阪校事業部 平尾 悠祐

RSS 2.0

RSS 2.0