広島校ブログ

日本ベンチャー大學広島校の講義の様子をお伝えします。

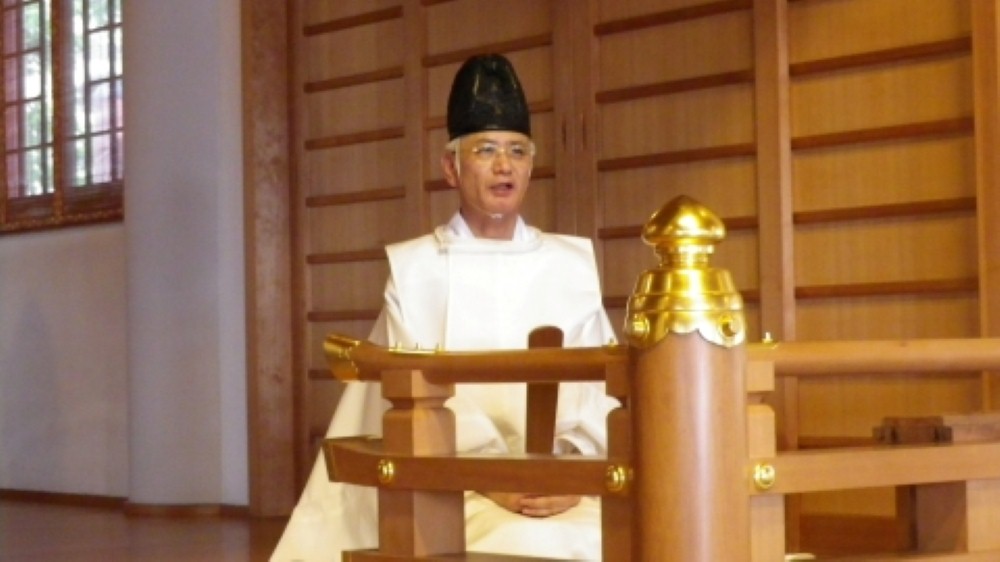

【平成24年6月30日(土)】 中道豪一先生(國學院大學院友学術振興会) 『神道・石門心学』

2012/06/30

コメント (0)

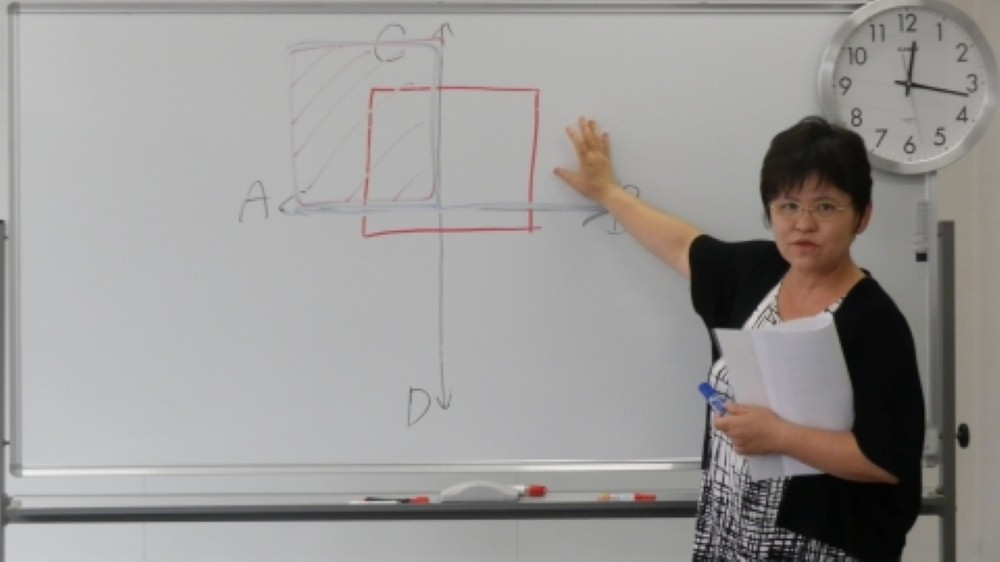

平成24年(2012)【6月23日(土)】 大西恵子先生(大西恵子事務所 代表) 『コミュニケーション学』

2012/06/23

コメント (0)

①本日のスケジュール

①本日のスケジュール9:00 朝礼

9:20 新聞アウトプット

1面 大学開国 第3部 国際化の実像

2面 計画停電、1回2時間

12:00 講義開始 大西先生

テーマ:コミュニケーション学~『聴く』で関わる~

15:00 講義終了

15:10 終礼、掃除

②講義で学んだこと

・「聴く」=何の評価も批判もすることなくきくこと

・「話を聴く」では無くて、

「聴かせてもらう」「教えて頂く」という姿勢が大切である。

・会話を弾ませるためには。リアクション上手(相づち上手)になること。

・相手の話に共感する気持ちを表すことで、会話を弾ませることができる。

・質問には2つの種類がある。

(1)事実確認のためのClosed Question

(はい、いいえで答えられる質問)

(2)内容を膨らませるためのOpen Question

(話し手が自由に答えられる質問)

2つの質問法を効果的に使うことで、相手は気持ち良く話すことができる。

③実行すること

・話し手の内容に集中して聴くこと。徹底して聴く。

・質問力を上げるために、2つの質問法を活用する。

・「聴いてあげる」では無く、「聴かせてもらう」という意識を大切にする。

そのために、相手の気持ちを尊重し、

誠意をもって聴く意識を常に持ち続ける。

④全体の感想

本日は第二回目(通算4回)の大西先生によるコミュニケーション講座でした。

第一回目の「マナー講座」に大きな刺激と学びを得た私は、

第二回目も本当に楽しく講義を受けることができました。

今日のテーマは「聴く」。

「話し上手は聴き上手」、と言われるように、

素直に相手の話を「聴く」ことは案外難しいことです。

今までの自分を振り返ると、聴いているようで、

実は適当に言葉を受け流す聴き方をしていたこともありました。

特に興味の持てない話や自分には関係無いと思った話です。

しかし、話を「聴かせて頂く」という謙虚な姿勢で臨めば、

相手への尊敬と感謝の気持ちが芽生えるはずです。

つまり、自分の心構え次第で、会話が面白くなったり、

つまらなくなったりするわけです。

その気持ちは、必ず話し手にも伝わります。

今回の講義を受けて、コミュニケーションを成立させるには

「聴き手」と「話し手」が互いを尊重し合い、

会話のキャッチボールを楽しもう!という気持ちが

最も大切なことであると改めて気づきました。

私も「聴き手のプロ」を目指して、

まずは素直な心で話を聞く姿勢を実践していきます。

From:竹之内孝太(広島大学4年)@JVU広島校1期生

①今日の議事録

①今日の議事録朝礼、新聞アウトプット、掃除

大西恵子先生による「コミュニケーション学~「聞く」で関わる~」

②講義の気付き

「相手の話を聞くとは」相手の話を聞く事は何の抵抗もなく、

すっと自分の中に受け入れる事だとおっしゃられた。

それは行動でうなずくだけで、相手に良く見せようとするのではなくて、

相手の伝えた中で疑問を持ち、

そのキーワードを質問できる事だと気付く事ができた。

そうすることで、話しを掘り下げる事ができる。

話を掘り下げる事ができなければ、話題が飛んでしまう事があると感じました。

また、質問する際にはどうしてこの質問をするのか、

この質問の何を知りたいのかを考えて質問するように心がけたいです。

③実行すること

話し手側、聞き手側において、

相手からどう思われているのか考えてから質問します。

④全体の感想

講義を聞くだけではなく、実際に聞き手と話し手に分かれて、

生徒同士で体験する事で、その時の感じ方を理解する事ができた。

また、質問の方法で答えを絞り込む時と、

話を膨らませる2つの型を教えていただいたので、

時と場合を踏まえて使い分けしようと心がけます。

From:金山竹伯(広島工業大学4年)JVU広島校1期生

平成24年(2012)【6月16日(土)】 川元康裕先生(株式会社AS学習塾 サポートCLUB 代表取締役) 『リアル経営学』

2012/06/16

コメント (0)

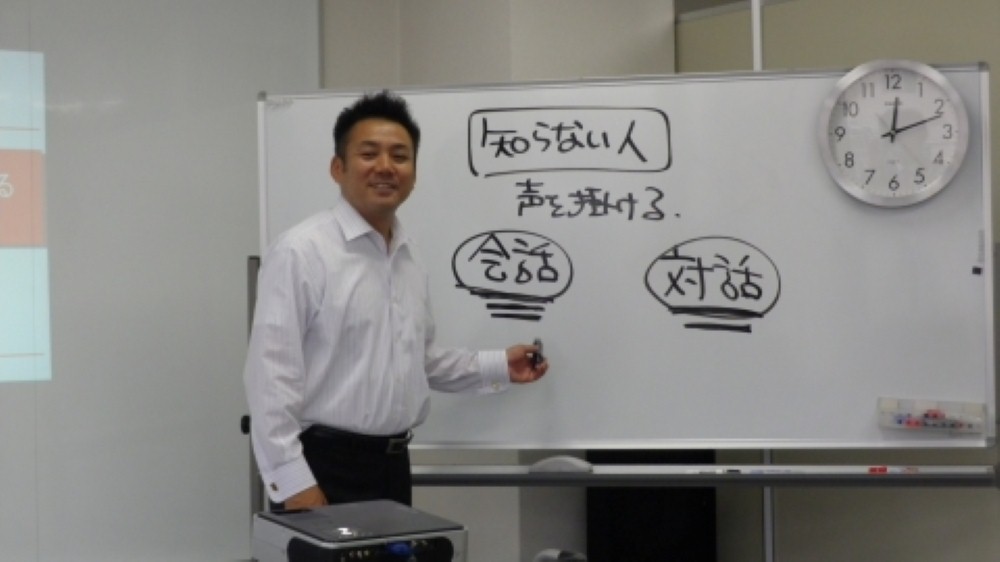

平成24年(2012)【6月2日(土)】 仲本真悟先生(有限会社大蔵笑 代表取締役) 『リアル経営学』

2012/06/02

コメント (0)

●今日の議事録

●今日の議事録朝礼、新聞アウトプット

有限会社 大蔵笑 中本真吾先生

「コミュニュケーションから広がる可能性、Face bookセミナー」について

●講義内での気づき

【コミュニュケーション】

学生の間は「会話」・・・自分の知っている人との話。

社会人は「対話」・・・知らない人との話。

いくらコミュニュケーションが得意と言ってもそれは横との繋がりが強いと印象を受けた。

これからの社会人は知らない人が当たり前になるので、そこでの話し方を強化したいと感じました。

対話から会話へのような流れを自然とこなせるように努力します。

【決断】

"決めて断つ"

決断する時は15分経っても決められない時は、結局どちらに決断しても良い結果は得られない

と言われて、その時に決断をすばやくした方がいいと思いました。

迷ったら自分に対して心の中で「GOサイン」だと認識して、また直感を信じて決断をします。

【VAKの法則】

視覚=V、聴覚=A、触覚=K

人はこの3種類の印象の持ち方で物を判断されると言われて、

私自身もこの中の1つ基準によって物を判断している感じました。

目で物を判断している人に話をしてもあまり伝わりづらいとも取る事が出来ます。

ちゃんとその人に合った判断基準が存在するので、その個人個人への対応へ

素早く対応する事が大事だと感じます。

From:金山竹伯(広島工業大学4年)@JVU広島校1期生

「あがる」、「落ち着く」、「浮き足立つ」自分の体がどうなっているかを把握することで、

「あがる」、「落ち着く」、「浮き足立つ」自分の体がどうなっているかを把握することで、自分の心理状態を感じ、それを修正することができる。

「会話力より対話力」ということを意識しても、緊張して最初はなかなか上手くいかなかったが、

肩を落ち着かせて話をするだけでずいぶんと言葉に詰まらなくなり、自然と笑顔も多くなった。

自分の体をコントロールすることで、心にも良い影響を与えることができることが驚きだった。

またコミュニケーション能力を上げるためには、見えるものより見えないことを

褒めることということが有効的であることを学んだ。

これを実践するためには、常に相手の良いことを見つけようとしないと難しい。

私は腹が立ったときなど、ひとの粗を探してしまうことが多いので、

そんなときこそ相手の良い点を見つけられる人間になりたいと思う。

中本先生の講義は二度目だったが、前回とは違う発見があった。

コミュニケーションが上手くなるには、心の在り方から直していかないといけないことを感じた。

心のありかたを磨くには、過去の講義でもあったように、

トイレ掃除なども有効ではないかと思った。

またFacebookの利用についても講義していただいたが、私は情報の扱い方が雑だったと反省した。

ひとりひとりが情報の発信者になることができるということは良いことのように思えるが、

そこには責任も伴うことを忘れずに、これらのサービスを利用していこうと思う。

From:河本将治(広島大学4年)@JVU広島校1期生

RSS 2.0

RSS 2.0